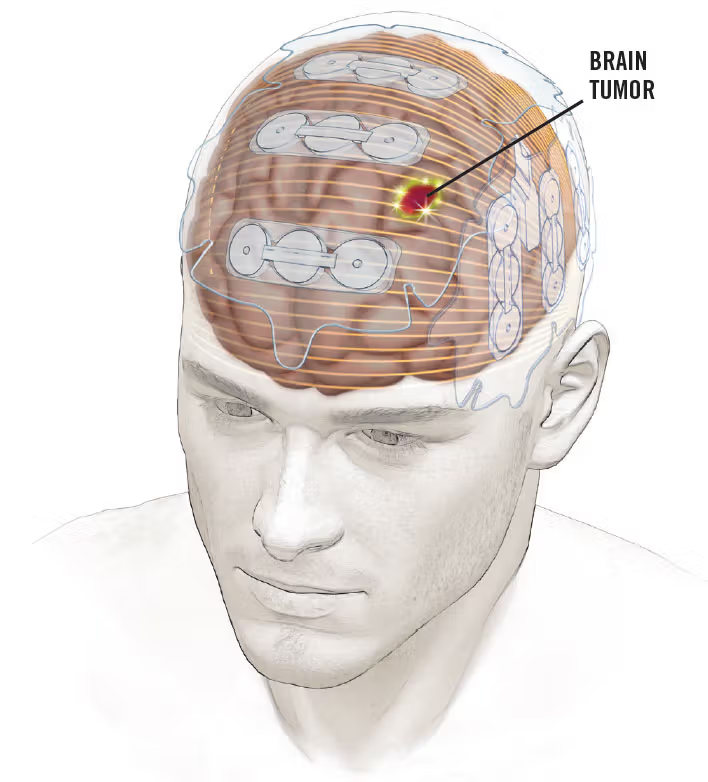

脳腫瘍(膠芽腫)患者におけるけいれん発作

脳腫瘍(膠芽腫)患者におけるけいれん発作:原因、メカニズム、対処法を理解する

なぜ膠芽腫患者にけいれん発作が起こるのか

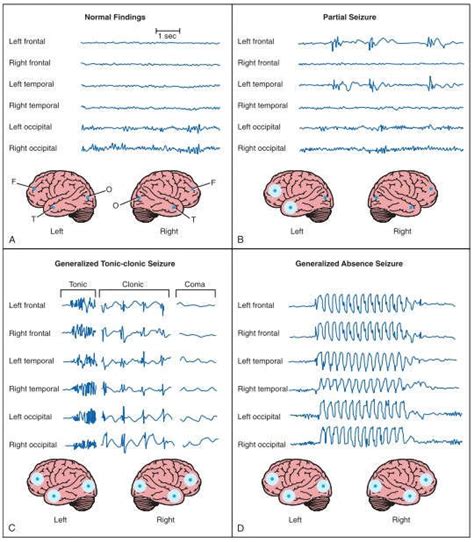

けいれん発作は、膠芽腫(glioblastoma)という進行性の脳腫瘍を持つ患者によく見られる症状の一つであり、しばしば衝撃的なものです。これは脳内の異常な電気活動によって引き起こされ、時には診断前の最初の兆候として現れることもあります。

膠芽腫では、けいれんはさまざまな形で現れます。全身性強直間代発作(いわゆる大発作)を起こす患者もいれば、局所発作として、筋肉のぴくつき、感覚の変化、急な混乱などが現れる場合もあります。発作の種類や頻度は、腫瘍の位置や脳の機能部位との距離に大きく影響されます。

膠芽腫は脳の実質を浸潤(infiltrate)し、正常な神経細胞の働きを妨げるため、脳は電気的に不安定になります。腫瘍の進行や手術による損傷、周囲の炎症などが加わると、発作の頻度が増す可能性があります。

このような症状を早期に理解することは、診断のタイミングを逃さず、患者の安全管理を行う上で非常に重要です。

膠芽腫におけるけいれんの引き金は何か?

脳の神経細胞(ニューロン)は、電気信号を用いて情報をやり取りしています。膠芽腫はこのシステムを妨げ、脳組織に浸潤し、炎症を引き起こし、化学的な勾配を変化させ、瘢痕様の領域(けいれんの焦点となる)を形成します。

膠芽腫におけるけいれんの病態生理学的メカニズム

| 引き金となるメカニズム | けいれんを引き起こす理由 |

| 大脳皮質への腫瘍浸潤 | 正常な電気伝達を妨げる |

| 浮腫と炎症 | イオンチャネルの機能を変化させ、興奮性を高める |

| 血液脳関門の破壊 | 神経毒性物質が脳組織に侵入する |

| 手術後の瘢痕形成 | 過剰興奮を引き起こすゾーンが形成される |

| 膠芽腫の代謝異常 | ATPやグルタミン酸のバランスが乱れ、神経の安定性が低下する |

腫瘍がエネルギー代謝に干渉することで、**The Metabolic Approach to Cancer(がんの代謝的アプローチ)**で示されるような、ミトコンドリア機能やブドウ糖代謝の変化が、構造的損傷がなくてもけいれんを誘発する可能性があります。

膠芽腫患者におけるけいれんの頻度

けいれんは、膠芽腫患者のかなりの割合に見られます。診断前から発症することもあれば、治療中や再発時に現れる場合もあります。低悪性度グリオーマ(神経膠腫)ではてんかんが初期症状であることが多く知られていますが、膠芽腫でも同様に高頻度で発生します。特に皮質や側頭葉に腫瘍がある場合は注意が必要です。

腫瘍の位置と進行段階ごとの発作頻度

| 腫瘍の位置や状態 | けいれん発生の可能性 |

| 皮質(前頭葉/側頭葉)の腫瘍 | 60〜75% |

| 皮質下または深部にある腫瘍 | 約30〜40% |

| 初期診断前 | 約20〜30% |

| 治療中(手術・化学療法) | 約50% |

| 再発時 | 約60〜80% |

けいれんの頻度は、年齢、腫瘍の遺伝的特徴、および代謝状態によっても異なります。たとえば、IDH遺伝子変異を持つ腫瘍では、グルタミン酸の処理異常により、よりけいれんが起きやすくなるとされており、これは「The Eukaryotic Cell Cycle and Cancer(真核細胞周期とがん)」の研究でも注目されています。

膠芽腫またはその治療によってけいれんが生じる根本的な原因

膠芽腫におけるけいれん発作は、単一の要因だけで発生することはまれであり、腫瘍そのものの性質、周囲の炎症反応、さらには治療による組織変化など、複数の要因が複雑に関与しています。

けいれんの主な誘因とその説明

| 原因の種類 | 説明 |

| 腫瘍によるもの | 腫瘍の圧迫効果、大脳皮質への浸潤、出血 |

| 手術後の影響 | 瘢痕化、微小出血、切除後の浮腫 |

| 薬剤による影響 | 化学療法・放射線治療による壊死または神経毒性 |

| 代謝バランスの異常 | 電解質の変化、ミトコンドリアの機能障害 |

| 再発または進行 | 安定していた脳領域に腫瘍が再び影響を及ぼす |

多くの場合、けいれん発作の出現は腫瘍の成長や新たな脳領域への影響を示すサインです。また、代謝制御の不調和が原因である可能性もあり、これは「The Metabolic Approach to Cancer(がんの代謝的アプローチ)」における重要なテーマの一つです。

膠芽腫におけるけいれんはいつ緊急事態となるのか?

けいれん発作の中には短時間で自然に収まるものもありますが、中には非常に危険で命に関わるものも存在します。膠芽腫の患者においては、新たにけいれんが発生した場合や、これまでとパターンが変化した場合には、すぐに医療機関での対応が必要です。

特に注意が必要な兆候には、以下が含まれます:

- 5分以上続くけいれん(てんかん重積状態)

- 回復しないまま連続して発作が起こる

- 意識喪失、呼吸困難

- 全身の異常な筋肉のけいれん

- 性格変化、ろれつが回らない、片側の脱力といった突然の神経症状

これらは、重大な神経学的危機や腫瘍の急激な進行、または頭蓋内圧の上昇を示している可能性があります。

膠芽腫における緊急性の高いけいれんの兆候

| 症状・イベント | 考えられる緊急原因 |

| 5分以上続く発作 | てんかん重積状態 |

| 新たな混乱、興奮、昏睡 | 頭蓋内圧亢進、または腫瘍による圧迫効果 |

| 発作後の焦点性脱力や麻痺 | 発作後の麻痺または腫瘍の拡大 |

| 意識消失を伴う全身性の筋けいれん | 強直間代性けいれん(大発作) |

| 短時間に複数の発作が起こる | 腫瘍の進行または浮腫による神経の不安定化 |

このような状況では、直ちに入院と神経画像検査、必要に応じて集中治療室(ICU)レベルでの管理が求められます。

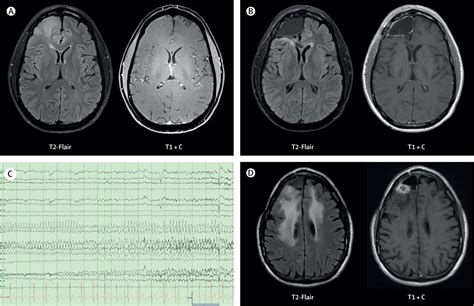

膠芽腫患者におけるけいれんの診断方法

膠芽腫患者におけるけいれんの原因や種類を正確に診断するには、神経画像検査、病歴、機能的検査などを組み合わせた多角的なアプローチが必要です。けいれんは、一時的な脳虚血発作(TIA)や腫瘍に伴う他の神経症状と類似して見えることが多いため、精密な識別が不可欠です。

膠芽腫に関連するけいれんの一般的な診断方法

| 検査法・処置 | 臨床上の目的 |

| 造影MRI(脳) | 腫瘍の位置、浮腫、出血、再発の有無を評価 |

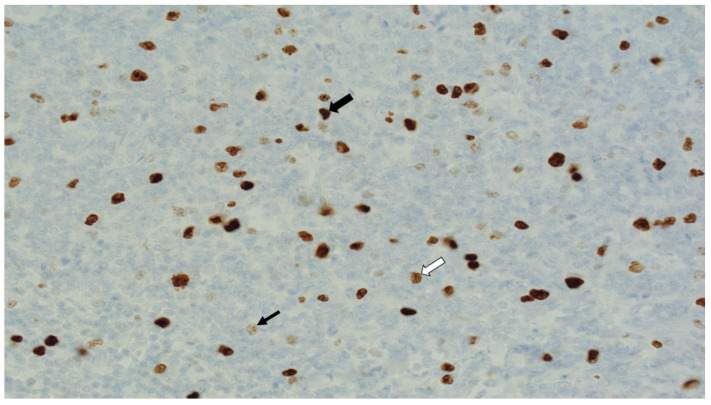

| 脳波検査(EEG) | けいれんの種類と、異常な電気活動の焦点部位を特定 |

| CTスキャン(脳) | 緊急時に出血や水頭症の有無を迅速に確認 |

| 血液の代謝パネル | 電解質異常や薬剤の毒性の有無を調べる |

| 神経学的身体検査 | 発作後の神経障害や前兆(オーラ)の特徴を確認 |

| 抗てんかん薬の血中濃度チェック(AED) | 治療薬の有効性や過剰摂取・不足を評価 |

手術後または放射線治療を受けた脳では、「The Eukaryotic Cell Cycle and Cancer(真核細胞周期とがん)」に関連する変化(例:偽増悪)との識別が難しい場合もあります。そのため、高度な画像診断と脳波検査との相関確認が重要です。

膠芽腫におけるけいれんの治療法

膠芽腫の治療計画および生活の質(QOL)の維持において、けいれんの制御は非常に重要な要素です。治療には、急性期の安定化、長期的な薬物療法、および場合によっては神経外科的アプローチが含まれます。

けいれん管理の臨床的アプローチ

| 治療アプローチ | 適用内容 |

| 抗てんかん薬(AED) | けいれんの予防と制御の第一選択薬(例:レベチラセタム、ラコサミド) |

| 副腎皮質ステロイド(例:デキサメタゾン) | 浮腫と炎症を抑制し、けいれんの原因となる圧迫を軽減 |

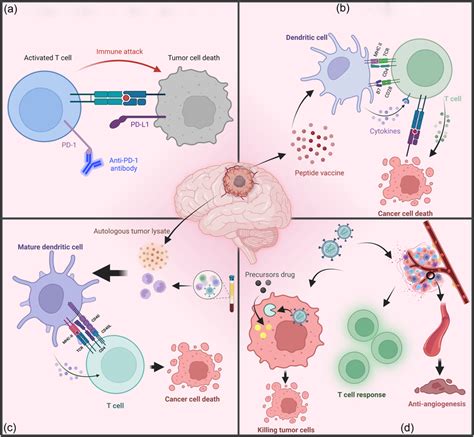

| 腫瘍標的治療 | 化学療法、放射線治療、または腫瘍摘出により、神経刺激の原因を減少 |

| 切除手術 | 選択された患者では、けいれん焦点と腫瘍を同時に切除可能 |

| 神経刺激装置 | 難治性てんかんに対する迷走神経刺激装置(VNS)や応答型神経刺激(RNS)など |

| ケトン食療法(実験的) | 『The Metabolic Approach to Cancer』に基づく代謝療法の一環として検討される場合あり |

膠芽腫の患者では、たとえ一度の発作であってもAED(抗てんかん薬)の投与が推奨されることが多く、再発リスクが高いためです。使用される薬剤は、化学療法との相互作用が少なく、認知機能への影響が少ないものが選ばれる傾向にあります。

膠芽腫のけいれんは予防できるか?

膠芽腫におけるけいれんを完全に予防することは困難ですが、適切な対策によって発作の頻度や重症度を軽減することは可能です。特に皮質領域に腫瘍がある高リスク患者に対して、早期に抗てんかん薬(AED)を導入することで発作の発現を遅らせることができます。

また、腫瘍の最大限の安全な切除や、標的治療による腫瘍制御を最適化することは、脳周囲の組織への刺激を減少させ、けいれんのリスクを下げます。さらに、代謝の乱れ(血糖変動、脱水、睡眠不足など)を整えることも脳の安定性を保つうえで効果的です。

けいれん予防のための戦略

| 戦略 | 予防的効果 |

| 高リスク腫瘍に対する予防的AED投与 | 術後早期のけいれんリスクを軽減 |

| 副腎皮質ステロイドの計画的使用(適切な減量) | 浮腫と炎症のコントロール |

| 定期的な画像検査と腫瘍のモニタリング | 症状出現前の進行を早期に検出 |

| 代謝サポート(栄養、水分摂取など) | 神経機能の安定に寄与 |

| 誘因の回避(ストレス、強い光、疲労など) | 発作のしきい値を上昇させ、発作の誘発を防ぐ |

一部の神経腫瘍専門医は、『The Metabolic Approach to Cancer(がんの代謝的アプローチ)』からの知見に基づき、低グリセミック食やミトコンドリアサポートなどの補助的介入を導入することもあります。これらはまだ臨床研究段階にあるものの、けいれんの予防と腫瘍進行の抑制の両方を狙ったアプローチとして注目されています。

膠芽腫の治療後にけいれんは消失するのか?

膠芽腫の治療後、けいれんの頻度が減少することはありますが、完全に消失するとは限りません。腫瘍の切除や放射線治療、化学療法によって腫瘍量が減少することで、けいれんの発生頻度も低下する傾向にあります。しかし、発作焦点が瘢痕化した脳組織や損傷部位に残存している場合は、てんかん活動が持続する可能性があります。

特に、非機能領域(言語・運動機能などに関与しない部位)の皮質にある腫瘍に対して手術を受けた患者では、けいれんが顕著に減少したり、完全に消失することもあります。一方で、多くの患者では慢性的なけいれんが残り、長期的な抗てんかん薬治療が必要となるケースもあります。

けいれんコントロールの予後予測

| 治療後の状況 | けいれん抑制の可能性 |

| 完全切除、浮腫なし | 高確率でけいれんの消失が見込まれる |

| 部分切除、皮質への腫瘍関与あり | 中程度のけいれん減少。AEDの長期使用が必要な場合あり |

| 腫瘍の再発または進行 | けいれんの再発リスクが高まる |

| 放射線壊死やグリオーシス(瘢痕化) | 慢性的な焦点性てんかんのリスクが残る |

膠芽腫は非常に進行の早いがんであるため、けいれんの出現パターンが病勢の指標になることもあります。安定していた患者に突然けいれんが再発した場合、再発や治療の効果減退を示唆している可能性があります。

膠芽腫におけるけいれん管理に関する専門家の見解

神経腫瘍専門医たちは、けいれん制御には積極的かつ個別化されたアプローチが不可欠であると強調しています。けいれんの予防が常に可能であるとは限りませんが、早期介入と多職種連携によって生活の質を大幅に改善できるとされています。

専門家は、皮質または側頭葉に腫瘍がある膠芽腫の患者には定期的なけいれんスクリーニングを実施し、必要に応じて抗てんかん薬(AED)を導入することを推奨しています。また、デキサメタゾンのようなステロイドは手術前後に使用され、脳浮腫を軽減し、けいれんリスクを抑えるために重要とされています。

最近では『The Metabolic Approach to Cancer』から得られた知見を応用し、ケトン食などの代謝的介入を補助的に取り入れる動きも見られます。これは、けいれん閾値を高め、細胞のエネルギー代謝を調整することで腫瘍の進行抑制にも寄与する可能性があります。

脳神経外科医は、けいれんが発生しやすい領域での腫瘍に対しては、機能を損なわない範囲で最大限の切除を行うことが重要としています。一方、てんかん専門医(てんかん学者)は、抗てんかん薬の適切な調整や、薬剤抵抗性のある症例に対しては神経刺激装置の適応を検討しています。

主治医に尋ねるべき重要な質問

膠芽腫治療と並行してけいれんを適切に管理するためには、患者と家族が医療チームと効果的にコミュニケーションを取ることが重要です。以下の質問を準備しておくことで、日常生活の管理や将来の計画に役立ちます。

| 質問内容 | その理由 |

| 私が経験しているのはどのような種類のけいれんですか? | 発作の診断と適切な薬剤選択に役立ちます。 |

| けいれんの原因は腫瘍ですか、それとも治療の副作用ですか? | 発症の背景を理解し、必要な治療を判断するために重要です。 |

| 私の症例にはどの薬が最も適していますか? | 副作用や併用薬との相性を考慮した最適な選択が可能になります。 |

| 抗てんかん薬はどれくらいの期間服用する必要がありますか? | 長期的な治療計画や生活設計に影響します。 |

| 手術後にけいれんが再発することはありますか? | 再発リスクに備える心構えができます。 |

| けいれん日誌をつけるべきですか? | 発作の頻度や状況を把握し、治療調整に役立ちます。 |

| 発作が起きた場合、家族はどう対応すればいいですか? | 緊急時の安全な対応方法を事前に共有できます。 |

| けいれんの前兆にはどのようなものがありますか? | 発作を事前に察知し、早めに対応できるようになります。 |

| この診断で車の運転は可能ですか? | 法的・安全面の配慮が必要です。 |

| 治療によってけいれんは今後減っていきますか? | 希望や予後に関する現実的な見通しを持つために役立ちます。 |

| 避けるべき活動や刺激はありますか? | 誘因を回避し、発作のリスクを減らすことができます。 |

| この症状を追跡するために、どの検査が必要ですか? | 今後のモニタリング方針を理解できます。 |

| 手術や神経刺激療法の可能性はありますか? | 難治性てんかんへの先進的な対処法を検討できます。 |

| この症状は生活の質や予後にどう影響しますか? | 全体像を把握し、精神的な準備にもつながります。 |

| 代謝や食事療法によって改善する可能性はありますか? | 『The Metabolic Approach to Cancer』のような補完療法について相談できます。 |

15のよくある質問(FAQ):膠芽腫におけるけいれん

けいれんは膠芽腫の最初の症状になることがありますか?

はい。膠芽腫患者の約30%では、けいれんが最初の症状として現れます。特に腫瘍が大脳皮質近くにある場合に起こりやすいです。

膠芽腫に関連するけいれんはどのようなものですか?

けいれんの形はさまざまです。全身性の痙攣(強直間代発作)のほか、手足のけいれん、意識の混乱、異常感覚などの部分発作として現れることもあります。

通常のてんかんとは何が違うのですか?

腫瘍に伴うけいれんは、腫瘍そのものやその周囲の炎症が原因であり、典型的なてんかんとは異なる経過をたどることが多いです。また、腫瘍の位置や進行度によってリスクが高まります。

こうしたけいれんは治療できますか?

はい。抗てんかん薬、手術、補助療法などによってコントロール可能です。ただし、慢性的または再発性になることもあります。

手術を受ければけいれんは完全に止まりますか?

場合によります。腫瘍切除と同時にけいれんの発生源(発作焦点)を除去できた場合、発作がなくなる可能性もありますが、腫瘍の位置や脳機能の状態によって異なります。

放射線治療によってけいれんは誘発されますか?

放射線治療後に脳の腫れや壊死が生じ、けいれんを引き起こすことがあります。特に治療の数週間〜数か月後に起きることがあります。

膠芽腫患者すべてにけいれんがあるのですか?

いいえ。すべての患者に発作が起こるわけではありませんが、**およそ50〜70%**の患者が病期のどこかでけいれんを経験します。

すべての膠芽腫患者に抗てんかん薬は必要ですか?

必ずしも必要ではありません。抗てんかん薬は、高リスクな場合や手術後の予防的使用として処方されることが一般的です。

けいれんは腫瘍の再発を示していますか?

その可能性はあります。新たなけいれんや頻度の増加は、腫瘍の再増殖や炎症悪化の兆候かもしれません。

けいれんは痛みを伴いますか?

発作中は意識がないことが多く、直接的な痛みは感じませんが、発作後の頭痛、混乱、筋肉痛などの症状が不快感を引き起こすことがあります。

部分発作とはどんなものですか?

意識が保たれたまま、デジャヴ、手足のしびれ、言葉の出にくさ、視覚異常などの感覚が現れることがあります。

膠芽腫におけるけいれんは命に関わりますか?

まれですが、重積発作(5分以上続く発作)や転倒・外傷などの合併症により生命に関わることもあります。

発作が起きるたびに病院に行く必要がありますか?

短時間で終わる既知の発作であれば、外来での管理が可能なこともあります。ただし、異常な持続や症状があれば緊急対応が必要です。

けいれんが起きたからといって治療が無効ということですか?

そうとは限りません。炎症や瘢痕化が原因の発作であり、必ずしも腫瘍の増悪を意味するものではありません。

生活習慣を見直すことで発作のリスクは下げられますか?

はい。十分な睡眠、ストレス管理、薬の服用遵守、発作の引き金となる刺激の回避などが有効です。一部の患者は医師の指導のもと、『The Metabolic Approach to Cancer』のような食事療法にも取り組んでいます。