胸膜がんにおける息切れ

胸膜がんにおける息切れ:症状、その原因、対処法を理解する

胸膜がんにおける息切れとはどのような感覚か、なぜ起こるのか

「息切れ(呼吸困難)」は、胸膜がん患者にとって非常に辛く、かつよく見られる症状のひとつです。典型的には、「空気が足りない感覚」、「深呼吸ができない」、「胸が締め付けられるような感覚」として現れます。この症状は徐々に始まることもあれば、突然起こることもあり、運動時や仰向けに寝たときに悪化する傾向があります。

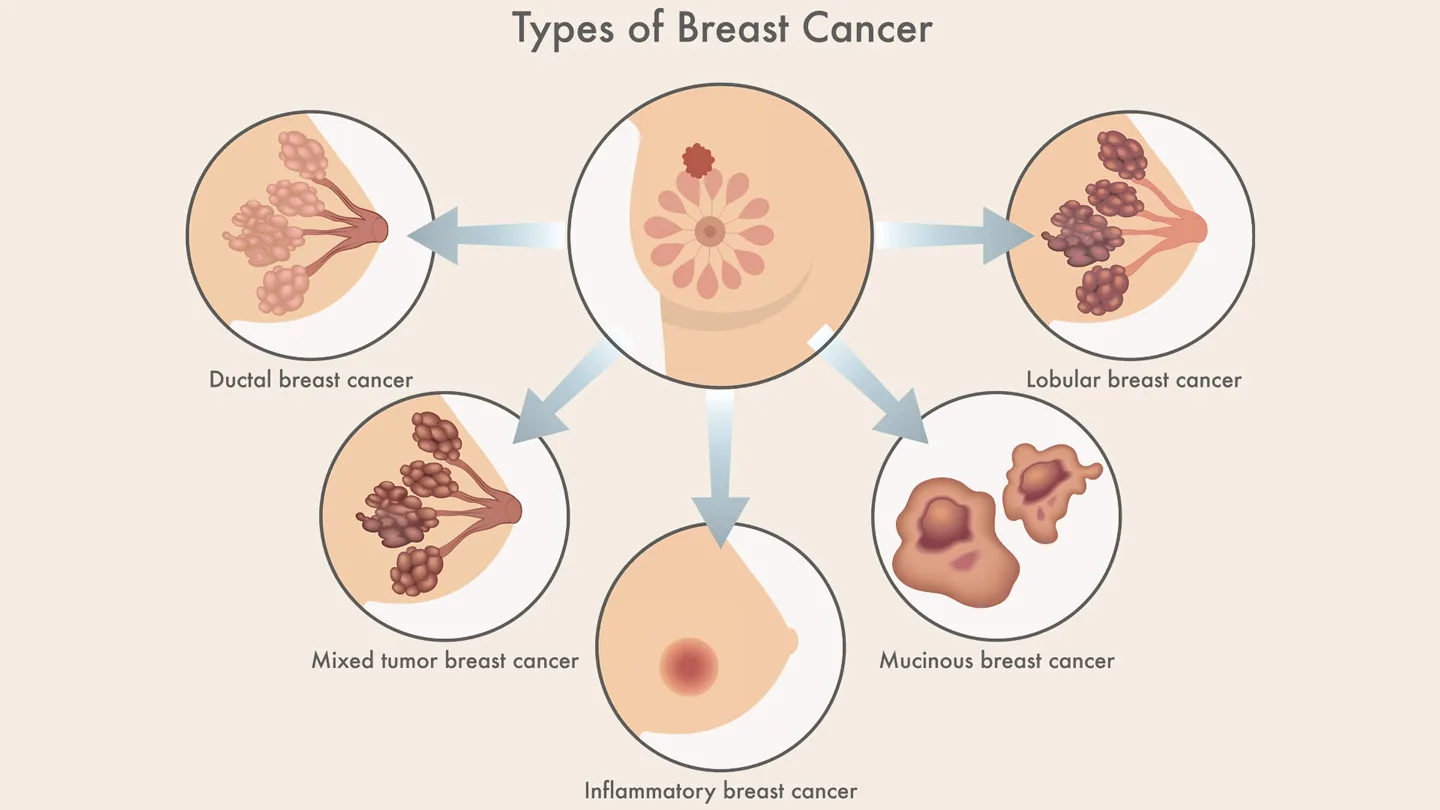

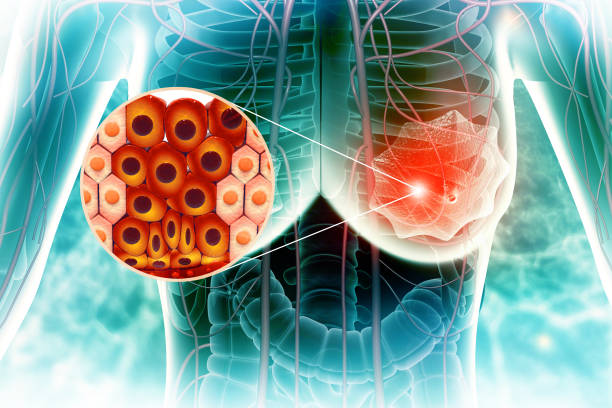

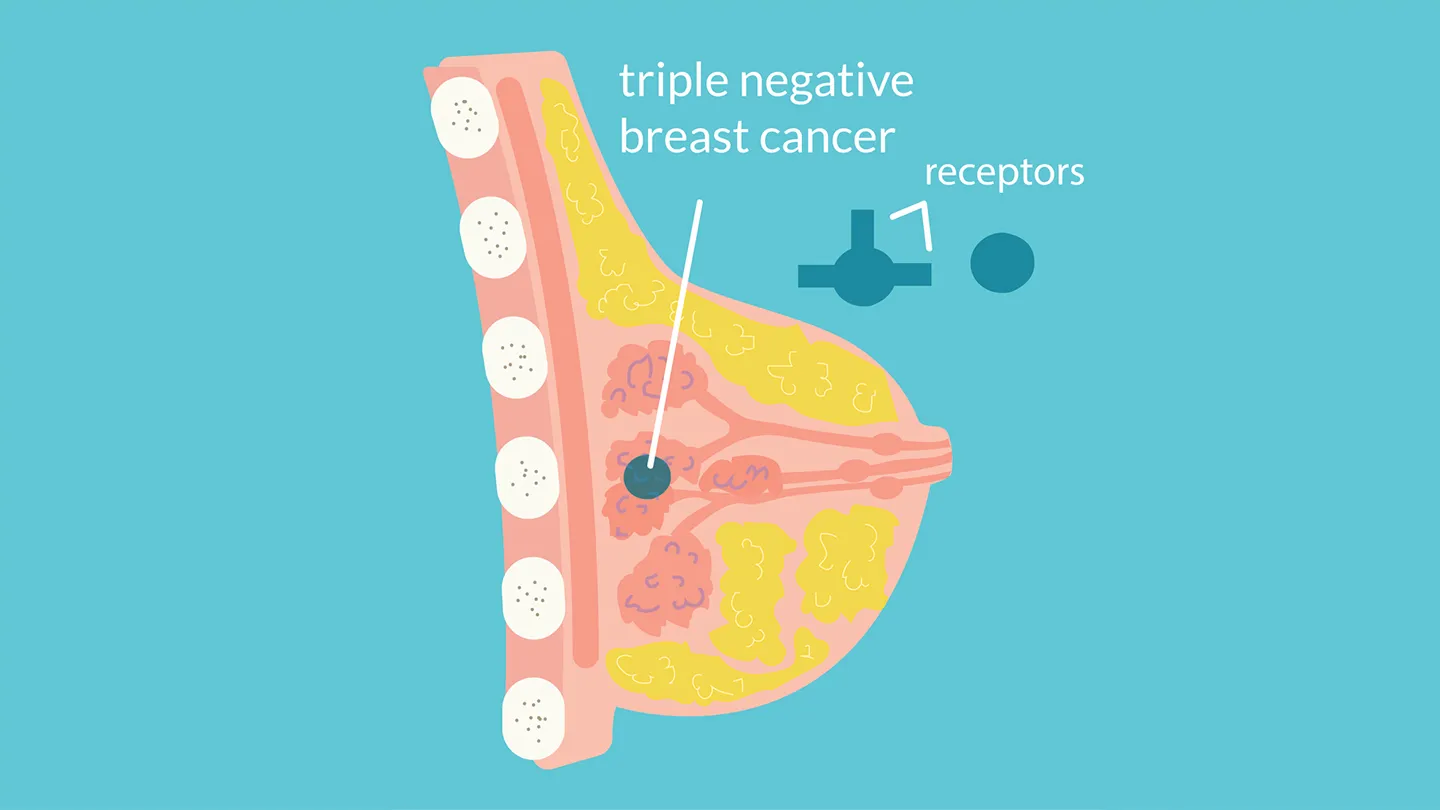

胸膜がんとは、肺や胸腔を覆う薄い膜(胸膜)に発生または浸潤するがんのことを指します。腫瘍が大きくなるにつれ、肺の正常な動きや酸素交換を妨げるようになります。患者は、肺が十分に膨らまないような感覚や、胸に重りが乗っているような感覚を覚えることがあります。

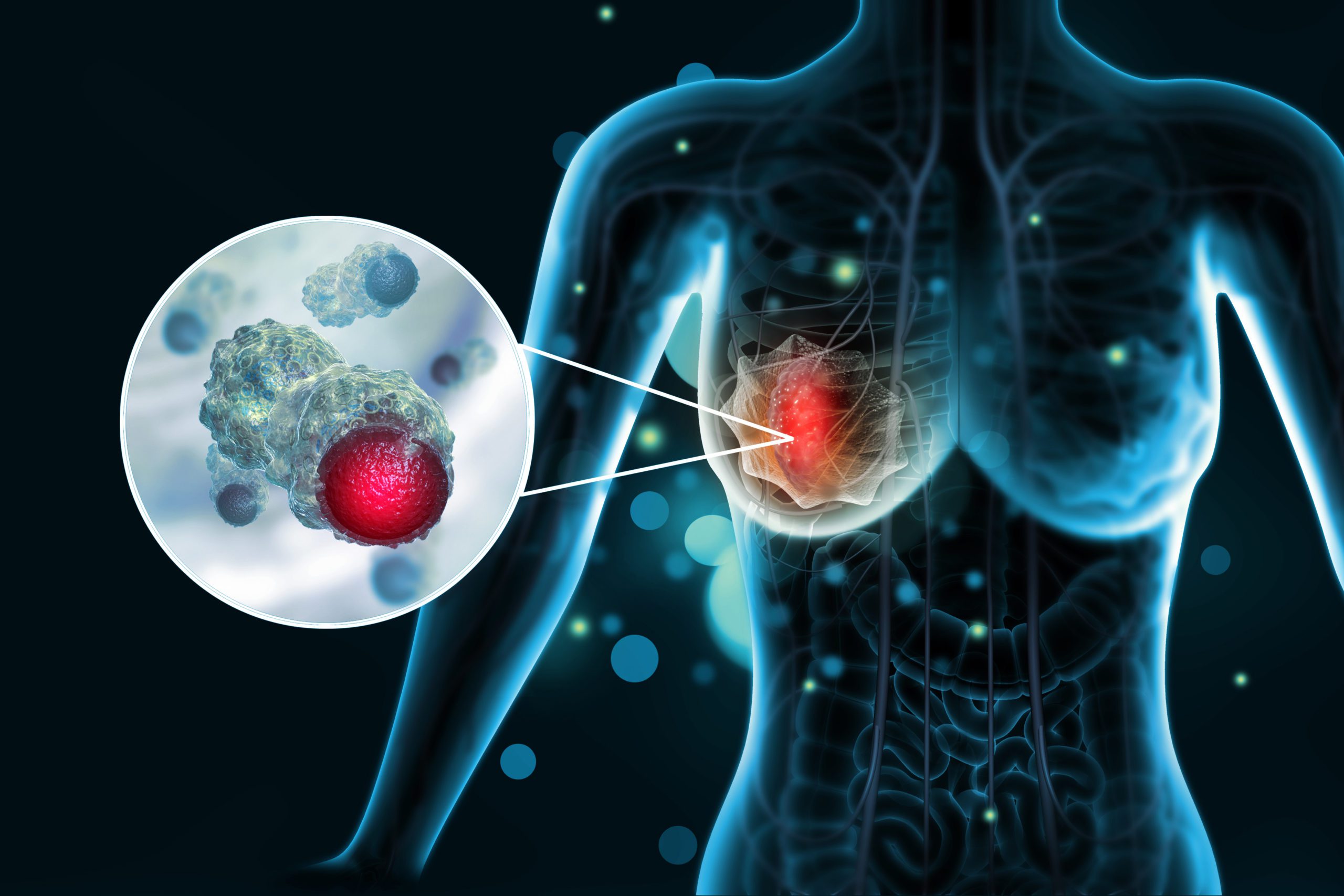

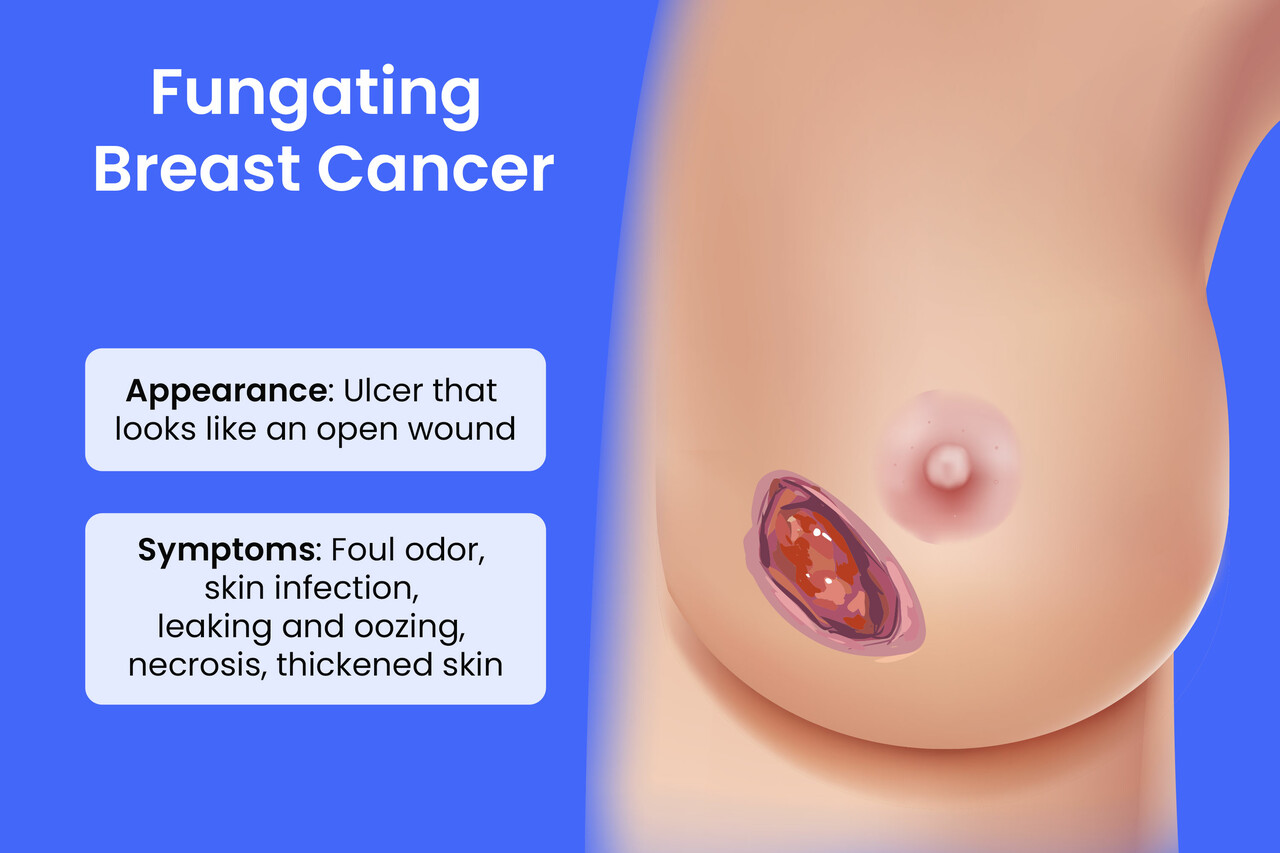

この症状は、悪性胸膜中皮腫や、乳がん・肺がんなどからの胸膜転移において特に顕著です。獣医学の分野では、猫の乳腺がん(cat mammary cancer)からの胸膜転移にも似た症状が見られます。

腫瘍が胸膜と呼吸機能に与える影響

胸膜は2層構造でできています:肺に密着している「臓側胸膜」と、胸壁を覆う「壁側胸膜」です。これらの膜は、通常は呼吸のたびに滑らかに動いて肺の動きを助けています。しかし、胸膜がんでは腫瘍細胞がこれらの層に浸潤し、炎症、胸水(液体の蓄積)、または線維化を引き起こします。これにより、肺の拡張が妨げられます。

胸膜がんにおける呼吸困難を引き起こすメカニズム

| 病理学的変化 | 呼吸への影響 |

| 腫瘍による肺組織の圧迫 | 肺容量の減少 |

| 胸水の貯留(胸腔内の液体) | 肺の完全な膨張を妨げる |

| 線維化および胸膜の肥厚 | 肺の可動性を制限する |

| 横隔膜への腫瘍浸潤 | 呼吸筋の機能低下 |

| 炎症反応 | 痛みによる浅い呼吸を引き起こす |

これらの変化は単独でも、複数が組み合わさっても発生し得ます。その結果、換気(空気の流れ)と酸素交換が障害され、安静時や運動時にも息切れが生じます。

胸膜がん患者においてこの症状はどれくらい頻繁に起こるのか

呼吸困難(息切れ)は、胸膜に悪性腫瘍がある患者に最も頻繁に報告される症状のひとつです。研究によれば、この症状は、原発性であれ転移性であれ、進行した胸膜疾患を有する患者の大多数に見られます。

胸膜がんにおける息切れの臨床データ

| 病態の種類 | 呼吸困難の有病率 |

| 悪性胸膜中皮腫 | 約90% |

| 乳がんや肺がんの胸膜転移 | 約70〜85% |

| 初期段階の限局性胸膜がん | 約30〜50% |

| 胸膜転移を伴う進行性異型がん | 多くの症例で見られる |

場合によっては、息切れが最初に現れる症状であり、これがきっかけで画像検査が行われることもあります。また、胸水の増加や腫瘍の進行とともに、時間をかけて悪化していくケースもあります。

なぜ胸膜がん患者に息切れが起こるのか

胸膜がんにおける呼吸困難(息切れ)は、直接的および間接的な複数のメカニズムによって引き起こされます。腫瘍自体が原因となる場合もあれば、液体の蓄積といった二次的な影響、あるいは治療の副作用によって起こることもあります。

胸膜がんにおける呼吸困難の要因

| 原因の種類 | 説明 |

| 腫瘍関連 | 腫瘍の圧迫効果、胸膜浸潤、横隔膜への影響 |

| 液体関連 | 悪性胸水が肺組織を圧迫し、拡張を妨げる |

| 炎症性 | サイトカインによる胸膜炎が痛みと浅い呼吸を誘発 |

| 治療によるもの | 放射線線維症、化学療法による肺炎など |

| 併存疾患 | 貧血、心不全、肺血栓塞栓症など酸素供給の低下 |

多くの患者では、呼吸困難は単一の原因によるものではなく、複数の要因が重なって発生します。そのため、治療に先立ち、包括的な評価によって原因を明確にする必要があります。

息切れはどのようなときに緊急事態と見なされるか?

軽度から中等度の息切れは胸膜がんの患者によく見られますが、中には即時の医療対応を要する症状も存在します。特に、呼吸の急激な悪化が見られる場合や、胸痛、唇や指先の青紫色(チアノーゼ)、混乱、頻脈(脈が速くなる)などを伴う場合には、緊急の対応が必要です。

急性の呼吸困難は、急速に拡大する胸水、腫瘍による気道の圧迫、または肺血栓塞栓症を示している可能性があります。まれに、腫瘍が肺組織や胸膜の血管に侵食した結果、緊張性胸水や気胸といった生命を脅かす合併症が発生することもあります。

胸膜がん患者は、普段の呼吸状態に急激な変化が起きた場合、それを決して軽視してはいけません。そのような場合には、画像検査や胸水の排液、酸素補助などの迅速な対応が命を救うことがあります。

緊急評価が必要な警告サイン

| 症状や徴候 | 考えられる原因 |

| 急に深く息が吸えなくなる | 急速な胸水の蓄積 |

| 呼吸時の鋭い胸痛 | 腫瘍浸潤または胸膜炎 |

| めまいや酸素飽和度の低下 | 肺圧迫による低酸素血症 |

| 胸郭の左右非対称な動き | 肺虚脱または大量胸水 |

| 混乱や興奮状態 | 呼吸不全 |

これらの警告サインを見逃さずに早急に対応することで、呼吸機能のさらなる低下を防ぐことができます。

胸膜がんにおける息切れの原因をどのように診断するか

診断は、詳細な病歴聴取と身体診察から始まり、その後に画像検査や専門的な検査が続きます。医師は呼吸困難の性質、発症のタイミング、悪化因子、咳、発熱、痛みなどの随伴症状の有無を評価します。

胸膜がんにおける息切れの一般的な診断方法

| 診断ツール | 目的 |

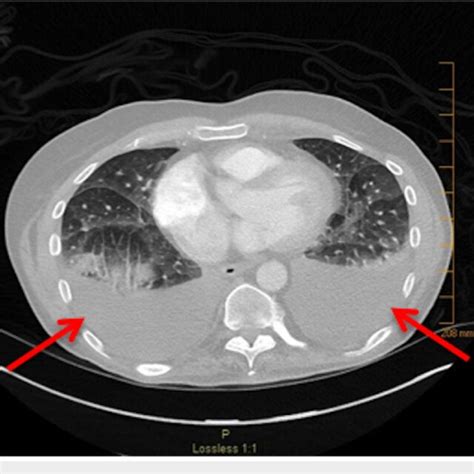

| 胸部X線 | 胸水、腫瘤、肺虚脱の有無を確認 |

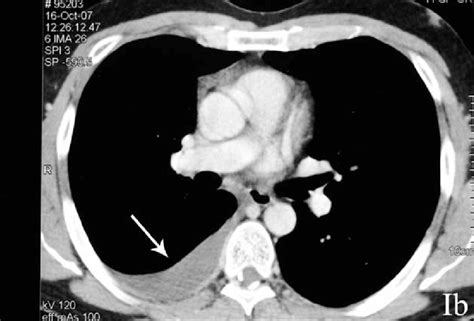

| 胸部CTスキャン | 胸膜の肥厚、腫瘍の広がり、結節を詳細に評価 |

| 胸部超音波検査 | 排液誘導のための胸水の量を確認 |

| 肺機能検査 | 肺活量や気道抵抗を測定 |

| 動脈血液ガス(ABG) | 酸素化やCO₂蓄積の評価 |

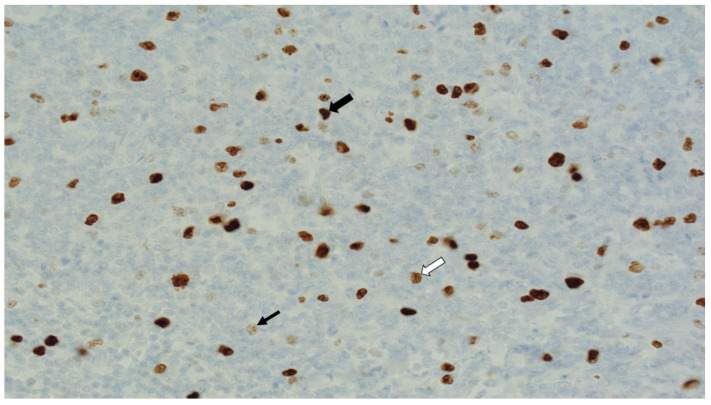

| 胸水穿刺と細胞診 | 胸水内の悪性細胞の有無を分析 |

| 胸膜生検 | 胸水分析が不明瞭な場合の確定診断 |

特にCTスキャンは胸膜がんの評価において重要であり、腫瘍の広がりや横隔膜の関与を詳細に把握できます。胸水が存在する場合、胸水穿刺は診断と同時に症状の緩和にもつながります。

胸膜がん患者における息切れの治療方法

胸膜がんに伴う呼吸困難の管理には、症状の緩和と原因の治療の両面からのアプローチが必要です。多くの場合、腫瘍内科医、呼吸器専門医、緩和ケアチームが連携する多職種チームによる対応が求められます。

息切れを軽減する臨床的アプローチ

| 治療法 | 適用内容 |

| 胸水の治療的穿刺(胸腔穿刺) | 胸水を除去し、肺の拡張を改善 |

| 留置型胸腔カテーテル | 再発性胸水に対し、在宅で継続的な排液を可能にする |

| 胸膜癒着術(タルクまたは化学薬剤) | 悪性胸水の再蓄積を防止 |

| 全身化学療法または免疫療法 | 腫瘍の縮小と胸水産生の抑制 |

| 酸素療法 | 低酸素症の患者の酸素レベルを改善 |

| オピオイド(例:モルヒネ) | 終末期を含め、息切れ感そのものを軽減 |

| 非侵襲的換気療法(BiPAP/CPAP) | 一部の患者で呼吸をサポート |

進行期の病状では、根治的治療が難しいため、症状のコントロールが優先されます。優しく行う理学療法、上体を起こしての姿勢保持、落ち着いた呼吸法なども症状の緩和に効果があります。

胸膜がんにおける息切れは予防または軽減できるか?

胸膜がんによるすべての呼吸困難を予防することは困難ですが、早期の介入によってその重症度や頻度を軽減することは可能です。胸水の蓄積や腫瘍の進行を定期的に監視することで、タイミングよく排液や薬剤調整などの治療が行えます。

生活習慣の見直しや体位の工夫も、息苦しさの軽減に役立ちます。たとえば、頭を高くして寝ること、胸部を締めつけない服を着ること、顔に風を送る扇風機を使うことなどが、息苦しさの知覚を和らげる場合があります。

予防的対策および支持的ケア

| 戦略 | 効果 |

| 定期的な画像検査のフォローアップ | 胸水や腫瘍の進行を早期に発見 |

| 少量の胸水段階での早期胸腔穿刺 | 急性の呼吸困難を予防 |

| 継続的な症状モニタリング | 積極的な治療調整を可能にする |

| 呼吸療法士の関与 | 呼吸機能と呼吸ペースのサポート |

| 栄養・心理サポート | 疲労による呼吸困難の知覚を軽減 |

息切れは胸膜悪性腫瘍における代表的な症状ですが、包括的なケアを行うことで、患者の機能や生活の質を大きく改善することができます。特に進行が緩やかなタイプのがんでは、その効果が顕著です。

息切れは完全に治るのか?

胸膜がんにおける呼吸困難(息切れ)が完全に治るかどうかは、がんの病期、進行速度、治療内容、および胸水や線維化といった合併症の有無に左右されます。初期または局所化した症例では、腫瘍を治療し、胸水を除去することで呼吸症状が大幅に軽減し、時には完全に改善することもあります。

しかし、進行がんの場合、特に胸膜への広範な浸潤や治療抵抗性のある形態(たとえば変性がん)では、介入後も息切れが持続したり悪化したりすることがあります。化学療法や免疫療法によって腫瘍が縮小しても、胸膜の線維化や硬化が残存することで肺機能が完全には回復しないこともあります。

緩和ケアの場面では、症状の「消失」よりも「質の高い呼吸」を目指すことが重視されます。適切な排液、薬物療法、酸素補助、心理的支援などを組み合わせた包括的なケアにより、多くの患者が実質的な緩和を得ることができます。

病期ごとの見通し

| 病期または状況 | 症状の改善の可能性 |

| 初期の胸膜がん | 高い(切除や局所治療後に改善) |

| 線維化のない中等度の胸水 | 中程度(排液により改善) |

| 線維化・胸膜肥厚のある進行期 | 部分的な改善(慢性症状が残る場合も) |

| 終末期(広範な転移を伴う) | 完全な改善は困難、症状緩和が主目的 |

重要なポイントは、息切れという症状が常に完全に消失するわけではないものの、適切な時期に個別化されたケアを行うことで、多くの患者の生活の質が確実に向上するということです。

腫瘍内科医と呼吸器専門医がこの症状の管理についてどう考えているか?

胸部腫瘍学や呼吸器内科の専門家たちは、胸膜がんにおける息切れ(呼吸困難)を「がんの一部として当然」と軽視するべきではないと強調しています。むしろ、それは治療可能で、しばしば改善可能な症状であり、患者の快適さと予後に大きな影響を与えるものです。

腫瘍内科医は、呼吸困難の管理をがん全体の治療計画に統合すべきだと提案しています。これは、定期的な胸部画像診断、胸水蓄積の早期兆候の確認、外来診療でも可能な早期介入戦略の計画などを含みます。

呼吸器専門医は、再発性胸水の長期的管理には持続型胸膜カテーテルが非常に有効であると評価しています。また、呼吸再訓練、姿勢の工夫、不安軽減療法といった非薬物的アプローチも、息苦しさという感覚に対処する手段として重視されています。

より複雑な症例、たとえば猫の乳腺がんや他の転移性腫瘍が胸膜に侵入する場合などでは、専門医たちは多職種連携による包括的なケアが、がんの制御と呼吸の快適さの両面で最適解となると述べています。

医師に尋ねるべき質問

胸膜がんにおける呼吸困難(息切れ)をよりよく理解し管理するために、患者やその家族は診察時に具体的かつ実用的な質問をすることが重要です。これらの会話は、効果的かつ前向きな治療計画の策定に役立ちます。

| 質問内容 | なぜ重要か |

| 私の息切れの原因は何ですか? | 液体、腫瘍、線維化などの正確な機序を特定するため |

| これはがんが進行している兆候ですか? | 追加のステージ判定が必要かを明らかにするため |

| 今すぐ排液や画像検査が必要ですか? | 緊急対応か計画的治療かを判断するため |

| 呼吸の変化をどうやってモニタリングできますか? | フォローアップと自己管理の方法を確立するため |

| 息苦しさを和らげる治療法には何がありますか? | 薬物療法や手技療法など、選択肢を整理するため |

| 胸膜カテーテルや癒着術は検討すべきですか? | 長期的な症状緩和法について知るため |

| 酸素吸入は必要ですか? | 安静時や活動時の酸素需要を評価するため |

| 運動や移動は安全ですか? | 身体活動の制限と可能性を確認するため |

| 特定の姿勢で寝た方が良いですか? | 夜間の呼吸の快適性を高めるため |

| 不安は呼吸にどのように影響しますか? | 息切れの心理的側面に対処するため |

| 胸水の再発を防ぐことはできますか? | 腫瘍制御や処置の効果について話し合うため |

| 息苦しさを和らげる薬はありますか? | 緩和ケアで使える薬剤を検討するため |

| 症状が急に悪化したらどうすればよいですか? | 緊急時の対応策を準備するため |

| 治療でこの症状は改善しますか? | 現実的な見通しを持つため |

| 自宅で呼吸ケアを受けるには誰に連絡すれば? |

よくある質問(FAQ):胸膜がんにおける息切れ

なぜ胸膜がんで息切れが起こるのですか?

胸膜内の腫瘍が肺組織を圧迫したり、胸水を引き起こしたりして、肺の拡張や酸素交換を妨げるためです。

大きな腫瘍がなくても胸水で息苦しくなりますか?

はい。特に高齢者や肺疾患のある人では、中等度の胸水でも呼吸困難を感じることがあります。

胸水を排出すればすぐに楽になりますか?

多くの場合、はい。治療的胸腔穿刺により迅速な緩和が得られることが多いですが、再貯留すれば症状が戻る可能性もあります。

留置型胸膜カテーテルとは?安全ですか?

胸腔内に柔らかいチューブを留置し、自宅で繰り返し排液できるようにする装置で、安全性も高く、再発胸水のある患者の快適さを大幅に改善します。

モルヒネのようなオピオイドは呼吸困難に安全ですか?

はい。低用量での使用により「空気の渇望」の感覚を軽減でき、痛みがなくても終末期に広く使用されます。

不安は呼吸困難を悪化させますか?

もちろんです。不安は呼吸数や筋緊張を高め、息苦しさをより強く感じさせます。

突然息ができなくなったら、救急に行くべきですか?

はい。緊張性胸水、肺塞栓症、気胸などの生命を脅かす合併症の可能性があるため、すぐに医療機関を受診してください。

医師は腫瘍と胸水のどちらが原因かどうやって判断しますか?

X線やCTなどの画像検査、身体診察、胸水の分析などによって原因を特定します。

肺に異常がなくても息切れはありますか?

はい。炎症、貧血、横隔膜の筋力低下など、他の要因でも呼吸困難が生じることがあります。

胸膜癒着術とは?どう役立ちますか?

胸腔内に薬剤やタルクを注入して胸膜腔を塞ぎ、胸水の再貯留を防ぐ処置です。長期的な呼吸安定に寄与します。

呼吸訓練やリハビリは効果がありますか?

はい。呼吸リハビリや誘導呼吸法は不安を軽減し、機能的呼吸を改善します。

化学療法や免疫療法で息切れは改善しますか?

治療が効果を発揮すれば、腫瘍の縮小や炎症の軽減により呼吸症状も改善する可能性があります。

この症状は必ず進行がんの兆候ですか?

必ずしもそうではありません。早期でも胸膜に関与すれば、腫瘍の種類や位置によって呼吸困難が生じることがあります。

家で呼吸を楽にする工夫はありますか?

扇風機で顔に風を当てる、頭を高くして眠る、ゆったりとした服を着る、ストレスの少ない環境を作るなどが有効です。

この症状による精神的なつらさにはどう対処すれば?

カウンセラー、緩和ケアチーム、呼吸に特化したリラクゼーション療法などが、心理的な回復力を高めるのに役立ちます。