胆管がんの黄色い皮膚(黄疸)

胆管癌における黄色皮膚(黄疸):意義とケアを理解する

- 黄疸(黄肌症)と胆道癌 — 黄色い皮膚(黄疸)はなぜ起こるのか?

- 癌における黄疸の生物学的メカニズム

- 胆道癌における黄疸の頻度はどれくらいか?

- 癌における黄疸の生物学的メカニズム

- 胆道癌における黄疸の発現頻度は?

- 癌による黄疸の原因:腫瘍だけが原因ではない

- 黄疸が緊急を示すとき(緊急サイン)

- 黄疸が緊急を示すとき(緊急サイン)

- 黄疸と伴う緊急サイン — 危険信号

- 医師が黄疸の原因を診断する方法

- 黄疸の治療と緩和ケア

- 黄疸は予防・早期発見できるのか?

- 黄疸は予防・早期発見できるのか?

- 黄疸は時間とともに消えるのか?(可逆性と経過)

- 医師たちの視点:胆道癌における黄疸管理

- よくある質問(FAQ)― 胆道癌における黄疸について医師に尋ねるべき15の質問

黄疸(黄肌症)と胆道癌 — 黄色い皮膚(黄疸)はなぜ起こるのか?

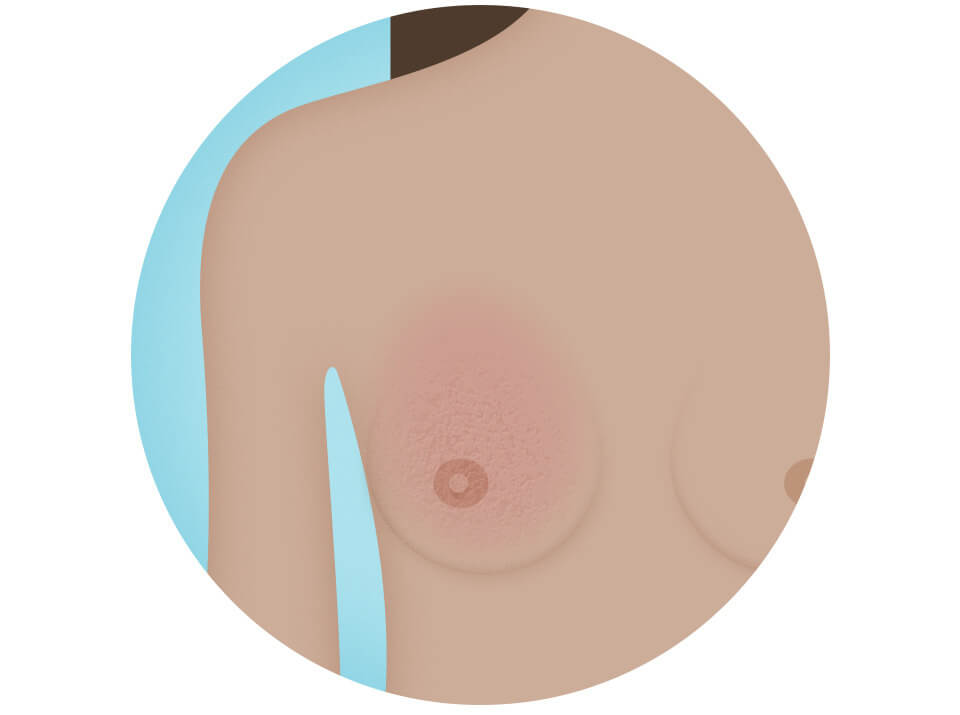

皮膚の黄染、すなわち黄疸は胆管がん(胆道癌)で最もよく見られる兆候の一つです。一見して目立つこの症状は、単なる見た目の問題ではなく、体が胆汁を生成・排出する機能に重大な障害が起きていることを示します。胆管がんでは、腫瘍が肝臓から腸へ胆汁を運ぶ正常な通路を遮断し、その結果ビリルビンが血液中に蓄積されます。

黄疸は、腫瘍が肝門部(ヘパティックヒルム)近くや肝外胆管にある場合に、最初に気づかれることが多い症状です。ビリルビン濃度が上昇すると、黄色い色素が皮膚や眼球結膜(白目)に沈着し始めます。

また、一部の患者では、濃い色の尿、淡い便、皮膚のかゆみを伴うことがあり、視覚的な変化に加えて著しい不快感や苦痛を引き起こすことがあります。

癌における黄疸の生物学的メカニズム

肝臓は常に、ビリルビンが豊富に含まれる胆汁を生成しています。ビリルビンは赤血球の分解によって生じる老廃物です。この胆汁は胆管のネットワークを通って腸へ流れ、脂肪の消化を助け、最終的に体外に排泄されます。

胆道癌では、腫瘍がこの排出経路を塞ぐことがあります。この結果、胆汁が後退し、ビリルビンが血流中に蓄積され、組織にも沈着します。血中ビリルビンの全身的な増加が、皮膚、粘膜、眼に黄色い変色を引き起こします。

閉塞が完全であったり急速に進行すると、黄疸は突然現れることがあります。部分的な閉塞では、産出の進行が緩やかとなり、初期段階では気付きにくいことがあります。

さらに、放射線療法を受ける患者では、治療に伴って胆管に炎症が生じ、胆管が狭くなることで、腫瘍の成長がなくても黄疸症状が悪化する場合があります。

胆道癌における黄疸の頻度はどれくらいか?

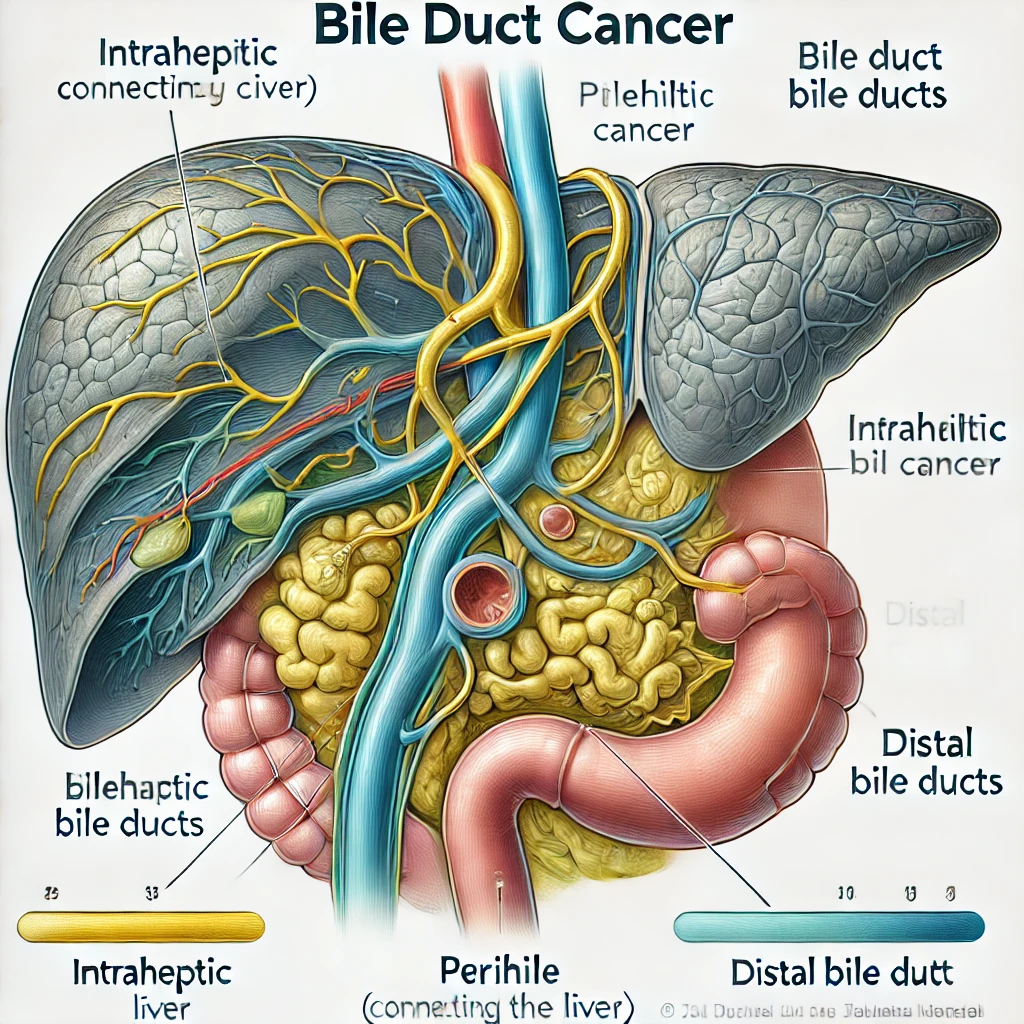

黄疸は非常に一般的で、特に肝外胆管や肝門部(ペリヒラル)に腫瘍がある場合に高頻度で見られます。多くの症例で、最も頻度の高い初発症状です。

臨床データによると:

| 腫瘍部位 | 黄疸の発生頻度 |

| 肝外胆管がん | 80~90% |

| 肝門部(Klatskin腫瘍) | 70~85% |

| 肝内腫瘍 | 20~30%(通常、進行期に発生) |

| 術後再発 | 閉塞の再発時に50~60% |

黄疸はしばしば早期診断のきっかけになり、患者が医療機関を受診する重要な要因となります。- ただし、肝内腫瘍では黄疸が現れるのは比較的遅く、病気が進行してから気づかれる場合があります。

このため、ICD‑10による胆道癌分類を理解し、黄疸の出現頻度が異なる各サブタイプを的確に識別・記録することが重要です。

癌における黄疸の生物学的メカニズム

肝臓は常に、ビリルビンを多く含む胆汁を生成しています。ビリルビンは、赤血球の分解によって生じる老廃物です。この胆汁は、胆管ネットワークを通って腸に運ばれ、脂肪の消化を助け、最終的には排泄されます。

胆道癌では、腫瘍がこの排出経路を塞ぐことがあります。その結果、胆汁が逆流し、ビリルビンが血流中に蓄積され、組織に沈着します。これにより、皮膚、粘膜、眼に黄色い変色が起こります。

閉塞が完全であるか急速に進行する場合、黄疸は突然現れることがあります。一方、閉塞が部分的であれば進行がゆるやかになり、初期段階では見過ごされやすくなることがあります。

また、放射線療法を受けている患者では、胆管に炎症が生じ、狭窄を引き起こすことで、腫瘍の成長がなくても黄疸が悪化する場合があります。

胆道癌における黄疸の発現頻度は?

黄疸は胆道癌、特に肝臓外の胆管(肝外胆管)や肝門部(Klatskin腫瘍)に発生する腫瘍で非常に高頻度に現れます。多くの症例で最初に認識される症状です。

臨床データに基づく黄疸の発生率は以下の通りです:

| 腫瘍の部位 | 黄疸の頻度 |

| 肝外胆管がん | 約80~90 % |

| 肝門部(Klatskin腫瘍) | 約70~85 % |

| 肝内腫瘍 | 約20~30 %(通常、進行期に発生) |

| 術後再発 | 再び閉塞が起こった場合、約50~60 % |

肝外胆管がんでは閉塞性黄疸が典型的で、写真のように眼球や皮膚が黄染します 。- 肝内胆管がんでは初期には黄疸が現れず、むしろ腹痛や体重減少が先行することが多いです 。

- 早期の黄疸はしばしば患者を受診へと導く契機となるため、非常に重要な診断手がかりとなります 。

さらに、胆道癌全体としては、肝門部(pCCA)が最も多く、全体の約50–60 %を占め、遠位胆管癌(dCCA)が20–30 %、肝内胆管癌(iCCA)は10–20 %程度とされます

癌による黄疸の原因:腫瘍だけが原因ではない

胆道癌における黄疸の主な原因は腫瘍による閉塞ですが、以下のような他の要因も黄疸を悪化させたり、類似の症状を引き起こしたりすることがあります:

| 原因タイプ | 具体例 |

| 機械的閉塞 | 腫瘍塊やリンパ節の圧迫 |

| 炎症反応 | 術後の腫れ、放射線療法による炎症 |

| 介入後の瘢痕 | ステント設置や手術後の狭窄 |

| 代謝異常 | 肝転移、胆汁酸のバランス異常 |

| 感染 | 胆汁排泄の停滞による細菌性胆管炎 |

| 薬剤性肝障害 | 化学療法の毒性、免疫療法副作用 |

腫瘍が除去された後でも、瘢痕や治療による合併症で黄疸が発生することがあるため、継続的な監視と統合的なケアが欠かせません。

黄疸が緊急を示すとき(緊急サイン)

胆道癌において、黄疸は緩やかに進行することもありますが、以下の症状が同時に現れた場合は、直ちに緊急対応が必要とされます。これらは急性閉塞の悪化、腫瘍の浸潤、または致命的な胆管炎(上行性胆管炎)など、命を脅かす合併症の可能性を示しています 。

| 併発症状 | 示唆される緊急事態 |

| 発熱・悪寒 | 細菌性胆管炎(急性胆管感染症)の可能性 |

| 突然の激しい腹痛 | 急性胆道閉塞または胆管穿孔の可能性 |

| 意識混濁 | 高ビリルビン血症による肝性脳症の可能性 |

| 血を吐くまたは黒色便 | 門脈圧亢進による上部消化管出血の可能性 |

| 尿の急速な濃色化 | 重度の肝機能障害によるもの |

黄疸が急速に進行するか、これらの全身症状を伴う場合は、緊急の病院受診が必要です。多くの場合、入院して抗生物質治療および**緊急胆汁ドレナージ(例:ERCPによるステント留置)**が行われます 。

黄疸が緊急を示すとき(緊急サイン)

胆道癌患者において、黄疸がゆっくり進行していたとしても、以下の症状が同時に現れた場合は、緊急対応が必要なサインです。これらは急性胆管炎(一種の感染症)や胆道の深刻な閉塞の可能性を示します

| 併発症状 | 示唆される緊急事態 |

| 発熱・悪寒 | 細菌性胆管炎(急性胆管炎)の可能性 |

| 突然の激しい腹痛 | 急性胆道閉塞または胆管穿孔の疑い |

| 意識混濁 | 高ビリルビン血症による肝性脳症や敗血症への進行 |

| 血を吐く/黒色便 | 門脈圧亢進による上部消化管出血の可能性 |

| 尿の急速な濃色化 | 重度の肝機能障害やビリルビン排泄増加 |

これらの症状が黄疸と同時に発現した場合、直ちに病院での評価が必要です。通常、入院して抗生物質投与、および**緊急胆汁ドレナージ(ERCPや経皮的ドレナージなど)**が行われます

黄疸と伴う緊急サイン — 危険信号

胆道癌の患者で黄疸が現れる際、以下の症状が同時に現れた場合、直ちに緊急評価が必要です。これらはしばしば感染性の上行性胆管炎(cholangitis)や急性胆管閉塞といった、生命を脅かす状態を示します。

| 併発症状 | 考えられる緊急疾患 |

| 発熱・悪寒(リゴールを伴うことも) | 細菌性胆管炎(Charcotの三徴:発熱、腹痛、黄疸) |

| 右上腹部の突然の激しい痛み | 急性胆道閉塞、胆管穿孔、急性胆管炎の指標 |

| 意識混濁 | 重症化しReynoldsの五徴(敗血性ショック+混濁)を示唆 |

| 血を吐く、黒色便 | 門脈圧亢進性出血の可能性、緊急内視鏡や画像が必要 |

| 尿の急速な濃色化 | ビリルビンの急増、深刻な肝機能障害を示唆 |

なぜすぐに対応が必要なのか?

- 上行性胆管炎は菌が胆管内で増殖し、敗血症や多臓器不全を引き起こす恐れがあります。

- Charcotの三徴(発熱・右上腹部痛・黄疸)が見られる場合、感染症の重篤化を示すため、即時入院と治療が推奨されます。

- Reynoldsの五徴(さらに低血圧や意識障害が加わる場合)は極めて重篤で、致命的な展開になる可能性が高まります。

通常、治療としては以下の対応が必要です:

- 入院して点滴により水分・抗生物質(広域スペクトラム)を投与

- 元の閉塞(腫瘍、結石、狭窄)に対してERCPや経皮的ドレナージによる胆汁流出回復

医師が黄疸の原因を診断する方法

胆道癌における黄疸の正確な原因を突き止めるには、画像検査・血液検査・内視鏡または生検といった手順を組み合わせた体系的なアプローチが必要です。その目的は、黄疸が腫瘍閉塞、炎症、あるいは肝機能異常のどれに起因するかを判断し、最適な治療方針を導くことにあります。

1. 身体診察と病歴聴取

腹部を触診し、腫瘤・圧痛・腹水の有無を確認します。また、皮膚や眼球の黄染、便および尿の変化をチェックします。

2. 血液検査

- 肝機能・胆道マーカー:ビリルビン・アルカリホスファターゼ(ALP)・AST・ALT・GGT などを測定します。胆管閉塞があると、それらの上昇が認められます 。

- 腫瘍マーカー:CA 19‑9 や CEA は胆道癌で上昇することがありますが、特異性・感度は限定的で、他の病態でも上昇するため参考値として扱います。

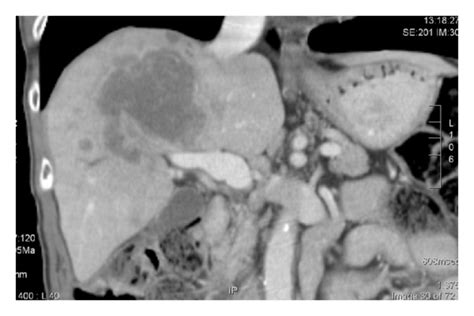

3. 画像検査

- 腹部超音波:胆管の拡張や腫瘤の有無を初期評価として確認します 。

- CT/MRI + MRCP:CT スキャンで腫瘍のサイズや周囲臓器への広がりを調べ、MRCP では非侵襲的に胆管構造を立体的に可視化できます。

4. 内視鏡検査と生検

- ERCP(内視鏡的逆行性胆管膵管造影):胆管を直接造影し、ステント留置や組織採取(生検)も同時に行える検査です 。

- 経皮経肝胆管造影(PTC):ERCP が適さない場合、皮膚から肝臓を通じて胆管に針を通し、造影と生検を行います 。

- 内視鏡的超音波(EUS) や腹腔鏡:微細な腫瘤やリンパ節病変の評価、生検を行うために用いられます。

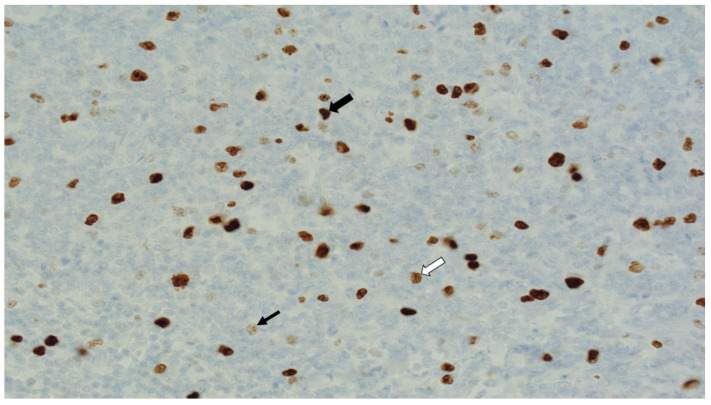

5. 生検検査

採取した組織を顕微鏡レベルで検査し、悪性腫瘍の確定診断を行います。最終的な治療方針(手術可能性や化学療法など)はこの病理診断に基づいて決定されます

黄疸の治療と緩和ケア

胆道癌における黄疸の主要な治療目標は、胆汁の流れを回復させ、ビリルビンの蓄積を抑え、肝機能を改善し生活の質を向上させることです。

介入による胆汁ドレナージ

- 胆管ステント留置(ERCPまたはPTC)

閉塞を解除するための第一選択で、通常1~2日以内に症状の緩和が期待できますlivercanceruk.org。

プラスチック製ステントは数か月で閉塞しやすく、金属製ステントは通過性がより長いものの、高価ですpmc.ncbi.nlm.nih.gov。

ステント使用後は感染予防のために抗生物質や場合によってはウルソデオキシコール酸(UDCA)が検討されますが、現在のところ再閉塞防止効果は十分証明されていませんpmc.ncbi.nlm.nih.gov。 - 外科的バイパスまたは胆管切除

腫瘍が切除可能な場合、閉塞解除を兼ねた手術が行われることがあります。

化学療法・放射線療法・免疫療法・標的治療

- 切除可能な腫瘍の場合:術前(ネオアジュバント)に化学療法や放射線療法を行い腫瘍を縮小させることがあります。また、術後(アジュバント)にも再発リスクを下げるための治療が検討されます。

- 切除不能または転移性の癌の場合:

- 化学療法(シスプラチン+ゲムシタビン)が標準。

- 免疫チェックポイント阻害薬(デュルバルマブ、ペムブロリズマブ)との併用も活用されています。

- 特定の遺伝子変異(例:FGFR2)を有する腫瘍には標的薬(例:ペミガチニブ)も選択肢となります。

- 放射線療法単独あるいは化学放射線療法は、局所制御と症状緩和に有効です。

緩和ケア

- 患者の症状緩和と生活の質向上のため、緩和的胆汁ドレナージ、痛み管理、かゆみ軽減、栄養・水分管理が行われます。

- 緩和ケアは、病期や治療段階を問わず全体として行われ、身体だけでなく精神的支援も重視されます。

継続的再治療・経過管理

- 金属ステントの使用や繰り返しのステント交換によって、黄疸の再発を防ぐことが重要です。

- 切除不能が明らかな場合は、化学療法や免疫療法の継続的な追加、あるいは臨床試験への参加が検討されます。

黄疸は予防・早期発見できるのか?

胆道癌では、早期に発見することが治療成果を左右しますが、通常スクリーニング法は存在しません。小さい腫瘍は身体検査では見つけにくく、血液検査でも早期の胆道癌には十分な診断精度が得られません。

早期発見のための方法

胆道癌スクリーニングが存在しないため、患者や医療スタッフは症状を見逃さず、リスクに応じた定期的なモニタリングを行うことが重要です:

- 症状の即時報告

黄疸(皮膚・眼の黄色化)や腹痛、かゆみ、便の色の変化、尿色の異常などが見られた場合は、速やかに医療機関を受診する必要があります。 - リスク高群への定期モニタリング

原発性硬化性胆管炎(PSC)や慢性肝炎、胆道奇形などのリスクを持つ患者では、定期的な血液検査(肝機能・ビリルビン・腫瘍マーカー)や腹部超音波による経過観察が有効とされています(3〜6ヶ月ごと)。 - 画像検査の活用

症状やリスクに応じて、腹部超音波、CT、MRI/MRCPといった画像診断を適宜実施します。

予防につながる生活習慣

科学的根拠に基づき、リスクを下げるために以下のような生活習慣が推奨されます:

- 抗Hepatitis Bワクチン接種およびB型肝炎、C型肝炎の治療管理。

- アルコールやタバコの制限、健康的な食事・運動習慣により慢性肝疾患の予防。

- 化学物質(PCBsなど)への曝露を最小限に抑える。

医療者への相談が推奨される場合

- 原発性硬化性胆管炎や長期の肝炎を抱えている場合、専門医による定期的なフォローアップを強く推奨します。

- 少しでも気になる症状があれば、すぐに消化器内科や肝胆膵専門医に相談しましょう。

まとめ

| 項目 | 内容 |

| スクリーニング検査 | 現在有効な検査法はなく、症状に基づく診断が中心 |

| 早期発見の鍵 | 黄疸やかゆみなどの初期症状に気づき、医療機関受診 |

| 高リスク群 | PSCや慢性肝疾患を持つ人は定期フォローアップが重要 |

| 生活習慣 | ワクチン接種、健康的な食事・運動、化学物質回避が有効 |

黄疸は予防・早期発見できるのか?

胆道癌では、症状が現れる前のスクリーニング検査は現在存在せず、小さな腫瘍は身体診察や血液検査では見つけにくいです。ほとんどの場合、黄疸や腹痛などの症状が出てから診断に至ります 。

早期発見のための方法

- 症状の自己報告

黄疸(皮膚や眼の黄変)、かゆみ、尿や便の色の変化などの初期兆候があれば、すぐに医療機関受診を勧めます 。 - リスク高群への経過観察

原発性硬化性胆管炎(PSC)などの高リスク患者では、定期的な血液検査(LFT、ビリルビン、腫瘍マーカー)や腹部超音波による追跡が行われることがあります。 - 症状やリスクに応じた画像診断

腹部超音波、CT、MRI/MRCPなどの検査が適時行われます。

予防につながる生活習慣

一部は確実な予防法とは言えませんが、次の生活習慣が胆道癌リスクの軽減に寄与する可能性があります:

- 健康的な体重の維持、定期運動、バランスの良い食事

米国がん協会は、このような生活習慣が胆道癌を含む多くのがんリスクを下げると推奨しています。 - B型肝炎ワクチン接種および肝炎治療

B型・C型肝炎、PSCなど肝疾患の予防・管理は重要です 。 - 飲酒・喫煙・有害化学物質曝露の制限

アルコールや喫煙、有害化学物質への曝露を控えることは、胆道癌リスク低減の一助になります 。

いつ専門医に相談すべきか?

- 原発性硬化性胆管炎や慢性肝炎患者は、消化器・肝胆膵専門医による定期フォローアップが推奨されます 。

- 黄疸や腹痛など些細な症状でも兆候を見逃さず、主治医との相談を早めに行うことが重要です 。

まとめ表

| 項目 | 内容 |

| スクリーニング | 現在、胆道癌向けの有効な早期検査は存在しない |

| 重要な早期手がかり | 黄疸、かゆみ、尿・便の色変化など症状に基づく診断 |

| 高リスク群 | PSCや慢性肝疾患患者は定期検査が必要 |

| 望ましい生活習慣 | 健康維持、ワクチン、肝疾患治療、曝露回避 |

黄疸は時間とともに消えるのか?(可逆性と経過)

胆道癌における黄疸の改善可能性は、原因・腫瘍の部位・治療の成否によって大きく異なります。

可逆性が期待できるケース

- 胆管閉塞が早期で、ステントや手術によって腫瘍圧迫が解除された場合:多くの患者でビリルビン値の著しい低下が見られ、数日〜数週間で皮膚の黄染が改善することが報告されています 。

- 放射線後の一時的な狭窄による黄疸:炎症が治まることで、自然に改善されることがあります。

部分的または非可逆のケース

- 胆管の永続的な狭窄:瘢痕や治療後の後遺症で狭窄が解消しない場合、再ステントやドレナージが必要となることが多いです。

- 肝転移が広範なケース:機能的な閉塞が複数ある場合、黄疸が完全に消失しないことがあります 。

実際の経過と生存期間

- 胆汁ドレナージが成功した場合:多くの症例でビリルビン値が下がり、全身状態が改善。場合によってはその後の抗がん治療も再開でき、生存期間が延びた報告もあります。

- ドレナージ失敗または完全に解除できない場合:生存期間は数十日〜数か月であることが多く、完全回復は難しい状況です 。

まとめ

| 状況 | 黄疸の可逆性 / 経過 |

| 早期・単一の閉塞をドレナージした場合 | 比較的高い可逆性。数日〜数週間で改善。 |

| 放射線による狭窄性の閉塞 | 時間と薬物により改善可能。 |

| 永続的・複数の閉塞や肝転移がある場合 | 可逆性は低く、反復的な手技や継続治療が必要。 |

| ドレナージ成功+継続治療可能な場合 | 緩和目的でのQOL改善と生存延長が期待。 |

| ドレナージ失敗または治療困難な場合 | 生存期間は短め。QOL維持中心のケア。 |

医師たちの視点:胆道癌における黄疸管理

胆道癌では、黄疸は単なる症状ではなく、重要な臨床マーカーです。これは肝機能障害や胆汁流出の問題を示しており、タイムリーな評価と介入が生存率とQOLに直結します。

- 肝胆膵領域の専門家は、黄疸が見られる患者に対して**画像検査(超音波、CT、MRCP)**を迅速に行い、**胆汁ドレナージ(ERCPまたはPTC)**を優先することを強調しています。

- 約50%が肝門部に発生する胆道癌では、特に胆汁うっ滞のリスクが高く、閉塞の評価と早期介入は極めて重要とされています 。

- 多職種チーム(消化器内科医、インターベンショナルラジオロジスト、外科医、放射線・腫瘍医)は、緩和治療(ステント設置や放射線療法等)を含む包括的ケアを重視しています 。

「黄疸が出たら、”もう少し様子を見よう”では済まされない。まずは画像診断、次に胆汁ドレナージ。ビリルビンが長期間高い状態は肝臓に大きな負担となる」 — 専門医による共通の見解です 。

このようなアプローチにより、術前のリスク低減や術後の回復支援が可能となります。ドレナージは再開不能腫瘍でもQOL改善と延命につながることが多く、特に感染併発例や閉塞再発時には緊急処置と抗生物質が命を救う場合があります 。

よくある質問(FAQ)― 胆道癌における黄疸について医師に尋ねるべき15の質問

この黄疸は腫瘍が直接の原因ですか?

はい、多くの場合、胆道癌による黄疸は腫瘍が胆管を圧迫または浸潤し、胆汁の流れを妨げることでビリルビンが血中に蓄積され、皮膚や眼が黄色くなることが原因です。

この症状は治る可能性がありますか?

多くのケースで改善可能です。閉塞が早期に発見され、ステントや手術で解除されれば、黄染は数日から数週間で軽減または消失します。ただし、進行がんや肝機能障害がある場合は、黄疸が持続する可能性もあります。

閉塞を解除するためにステントは必要ですか?

はい、胆管ステントは閉塞による黄疸を緩和する効果的な方法です。ERCPまたは経皮的ステント挿入が適応となるかは、医師の判断によります。

私の肝臓はまだ正常に機能していますか?

肝機能検査(LFT)で、ビリルビン値や肝酵素のパターンを確認することで、肝臓が適切に機能しているかを判断できます。黄疸が長引く場合は、肝機能が低下している可能性があります。

放射線治療の影響で黄疸になることはありますか?

はい、放射線は胆管に炎症や瘢痕を引き起こし、狭窄(狭くなること)を招くことがあります。これは治療終了後に現れることもあります。

感染症(胆管炎)の兆候はありますか?

発熱、悪寒、黄疸の悪化が見られる場合、細菌性胆管炎の可能性があります。これは緊急を要する状態で、すぐに抗生物質と胆汁ドレナージが必要です。

閉塞部位を特定するにはどの検査が必要ですか?

MRCP、ERCP、腹部超音波、CTスキャンなどの画像検査で、どこに閉塞があるかを特定し、治療計画に役立てます。

ビリルビン値が高くても化学療法は安全ですか?

高ビリルビン血症では化学療法の安全性が下がります。医師は投与量を調整したり、ビリルビンが下がるまで治療を延期したりすることがあります。

胆汁の蓄積によるかゆみはどうすれば和らぎますか?

コレスチラミンなどの薬剤や抗ヒスタミン薬が効果的です。また、胆汁の流れを改善することで症状も緩和される可能性があります。

閉塞が解消されれば見た目(皮膚の黄染)は元に戻りますか?

はい、多くの場合、ビリルビン値が正常に戻ると、皮膚や眼の黄染も数日から数週間で改善します。

治療後に再び黄疸が出ることはありますか?

はい、腫瘍の再発やステントの閉塞によって再び黄疸が出ることがあります。定期的なフォローアップ検査が大切です。

避けたほうが良い食事や薬はありますか?

はい、肝臓に負担をかける薬(肝毒性のある薬)やアルコールは避けるべきです。また、低脂肪食は胆汁の負担軽減につながることがあります。

黄疸は私の予後にどのような影響を与えますか?

黄疸はしばしば進行した病状や合併症のサインですが、適切な管理により、生存率や生活の質の改善は可能です。

どのような症状が出たら救急外来を受診すべきですか?

黄疸に加えて、発熱、強い腹痛、意識の混濁、吐血などがある場合は、すぐに救急外来へ行ってください。

私の症状にはどのICD-10コードが適用されますか?

胆道癌のICD-10コードは腫瘍の部位により異なります。例えば、肝外胆管癌にはC24.0が使われます。具体的なコードについては、主治医に確認してください。