胃がん:症状、診断、治療の選択肢

前書き

このページにたどり着いたということは、きっと何かしらの答えを探しているのだと思います。単なる医学的な事実だけでなく、もっと個人的な何かを。もしかしたら、ご自身が診断を受けたばかりかもしれない。あるいは、それがご両親、パートナー、ご兄弟姉妹のことかもしれない。ただなんとなく、心の奥にひっかかる不安があって来たのかもしれません。理由が何であれ、ここでは恐怖を煽ることなく、また過剰に楽観視することもなく、正直でわかりやすい情報をお届けします。

胃がんは、他のがんに比べると注目される機会が少ないかもしれません。大きなニュースになることもそう多くはありません。でも、実際にこの病気に直面している人たちやその家族にとっては、決して「目立たない病気」などではありません。現実であり、複雑であり、多くの疑問や葛藤をもたらします。「どんな症状が出るのか?」「どうやって診断されるのか?」「遺伝する可能性は?」「治る可能性はあるのか?」

この記事は、そんな疑問に答えるために書かれました。少し長めですが、それだけの価値がある内容にしています。表面的な情報ではなく、症状や検査、血液検査、大腸内視鏡、CT画像、化学療法の選択肢、家族性リスク、診断後の生活まで、すべてを丁寧に扱います。専門用語も必要な場合だけ使い、必ず説明を加えます。

どんな理由でこのページを開いたとしても、少しでも道筋が見えて、あなたが一人ではないと思えるような内容になっていれば幸いです。

パート1:胃がんとは何か

私たちは、胃のことを普段あまり意識しません。何か不調が起きて初めて、「あれ?」と気づくものです。食後の重さ、なんとなく続く違和感、小さな痛み。それらの多くは、深刻な問題ではないことがほとんどです。でも中には、そのささやかな違和感が、やがて「胃がん」という大きな存在の最初のささやきになることもあります。

もしあなた自身や大切な人が、胃がんの可能性に直面しているのなら、決して一人ではありません。胃がん(医学的には「胃癌」あるいは「胃腺癌」)は、世界中で何十万人もの人々に影響を及ぼしている病気です。そして多くの場合、その出だしはとても静かです。見慣れた、よくあるような症状の陰に隠れて、じわじわと進行していきます。それこそが、胃がんの発見が難しい理由のひとつであり、だからこそこの病気について知ることが重要なのです。

ここではまず、「胃がんとは何か?」という基本から始めます。単なる医学的な説明ではなく、どうやって始まるのか、どんな細胞が関わっているのか、そしてなぜそれが問題になるのかを、丁寧にお話しします。知識は、次の一歩を踏み出す力になります。

胃がんとは?

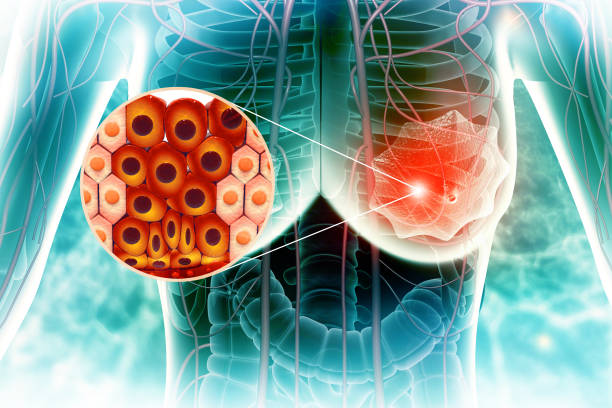

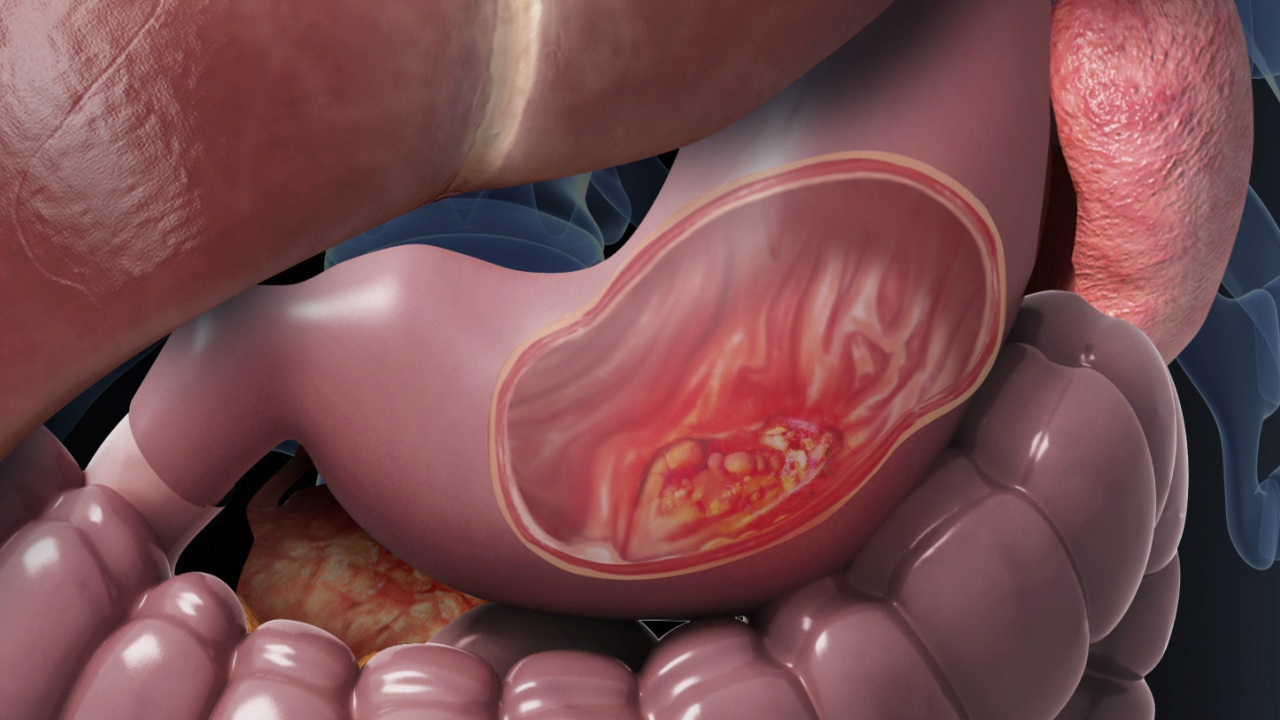

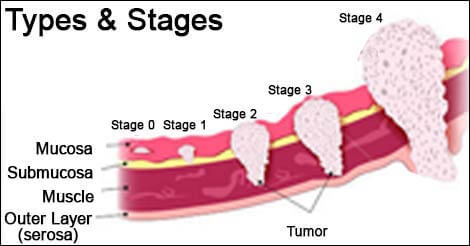

胃がんは、胃の内側の粘膜にある細胞が制御を失って増殖し始めることで発症します。多くの場合、この異常は胃の最も内側の層「粘膜」から始まります。ここは消化液や酸を分泌する場所です。がん細胞はそこから徐々に深部へと広がり、胃壁を貫いてリンパ節や他の臓器へと転移することがあります。

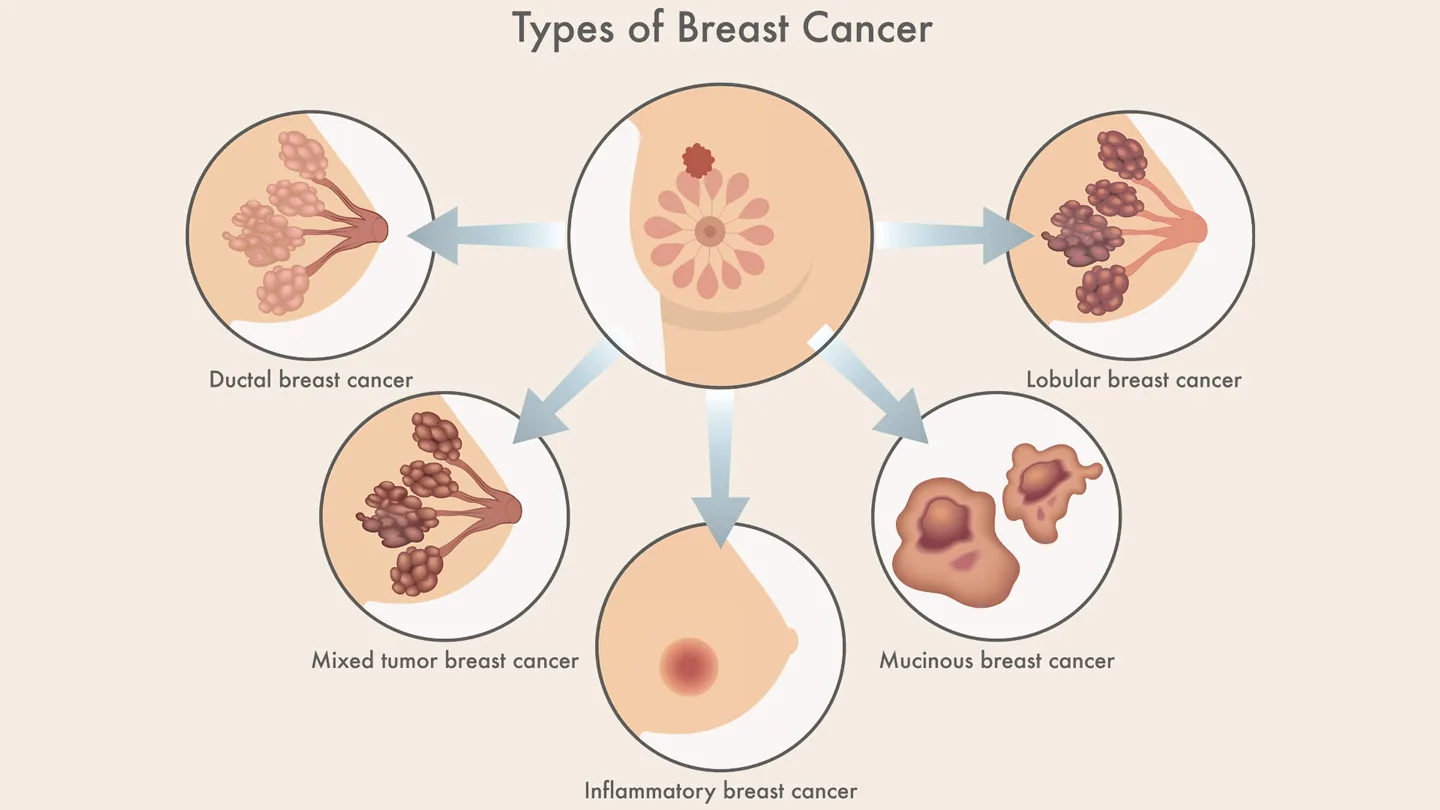

最も一般的なタイプは「腺がん(アデノカルシノーマ)」で、全体の90%以上を占めます。これは、胃の内面を覆う腺細胞から発生するがんです。しかし、胃がんにはそれ以外の珍しいタイプも存在し、それぞれに特徴があります。

- リンパ腫:胃の壁にある免疫細胞から発生するがんです。

- 消化管間質腫瘍(GIST):胃の筋肉層にある特殊な細胞から発生します。

- カルチノイド腫瘍:ホルモンを分泌する細胞から発生します。

これらの希少タイプについては、後のパートで詳しく解説しますが、今の段階では「胃がん」と言われた場合、多くは腺がんを指すことを覚えておいてください。そして現在の治療法の多くも、腺がんに対応する形で構築されています。

発生部位による違いとその重要性

胃は、ただの袋のような構造ではありません。実際には「噴門部」(食道とのつなぎ目)、「体部」(中央部分)、「前庭部」(小腸に近い下部)といった区分があり、それぞれに異なる働きがあります。

がんがどの場所から始まったかは、病気の進行や治療法に大きく関わります。たとえば、胃の上部(噴門部)にできる腫瘍は、食道がんと似た動きをする傾向があり、長期間の逆流性食道炎がリスク因子になることもあります。一方、下部(前庭部)の腫瘍は、ヘリコバクター・ピロリ(H. pylori)という細菌感染が関係していることが多く、慢性的な胃の炎症が背景にあることも少なくありません。

胃がんはどれくらい一般的?

世界的に見れば、胃がんは今もなお「最も多く、そして致命率が高いがん」のひとつです。特に、東アジア(日本、韓国、中国など)、東ヨーロッパ、南アメリカの一部では発症率が高く、これらの国々では一定年齢以上での検診が義務化されているほどです。

一方、アメリカや西ヨーロッパなどでは、かつてよりも発症率が下がってきています。冷蔵技術の普及や、H. pylori感染の減少、食生活の変化などが影響していると考えられています。

ただし、全体的な件数は減少している一方で、「50歳未満の男性に多い噴門部がん」の発症が密かに増加しています。原因はまだ明確には分かっていませんが、研究者たちはこの傾向に注目しており、変化し続ける病気のあり方を反映しているのかもしれません。

初期に見逃されやすい理由

胃がんは、激しい症状や目に見えるサインが出ることが少ないため、早期に見つけるのが非常に難しいがんのひとつです。少量の食事で満腹感を感じる、原因不明の吐き気や疲労感、貧血など、「なんとなく調子が悪い」といった形で始まることが多く、それらの症状はストレスや胃炎などと混同されがちです。

そのため、多くの人が病気に気づくのは、ある程度進行した段階になってからです。「症状を無視していた」というよりは、「症状があまりにもささいで分かりにくかった」というほうが正確かもしれません。

だからこそ、明確な情報や、定期的な検診、そして家族歴への意識が、早期発見のためには欠かせないのです。

パート2:初期症状と警戒すべきサイン

多くの人にとって、胃がんは予想外の出来事です。それが最も厄介な点のひとつです。突然の異変として現れるわけでも、定期的な血液検査で簡単に見つかるわけでもありません。静かに進行し、しばらくの間はまったく姿を現さないこともあります。

初期の兆候が現れたとしても、それはごくわずかで目立たないものです。食後の軽い不快感。すぐに満腹感を覚える感覚。ストレスや忙しさのせいだと思ってしまう食欲の低下。そして多くの場合、人は様子を見ます。無関心だからではなく、緊急性を感じないからです。それはとても自然な反応です。体にはさまざまな変化があり、そのほとんどは一時的なものです。でも、症状が続いたり、変化したり、徐々に複雑化していくようなら、それはもっと深い問題の始まりかもしれません。

ここでは、そうした流れを一つひとつ丁寧に見ていきます。何を見逃さないべきか、そしてなぜそれが重要なのかを明確にお伝えします。

最初に現れやすいあいまいなサイン

胃がんは劇的に出現するタイプのがんではありません。静かに、そしてゆっくりと忍び寄ります。だからこそ、早期のケースは見逃されがちです。多くの人が、数週間から数か月にわたってこうした症状を抱えながら、それが深刻な病気のサインであるとは思わずに生活しています。

初期によく見られる症状には以下のようなものがあります:

- 早期満腹感(イレウス)

数口食べただけですぐに満腹に感じる。これは腫瘍が胃の拡張機能を妨げ始めていることが原因で起こります。 - 軽い吐き気や膨満感

胃もたれや過敏性腸症候群などと勘違いされやすく、最初は一時的に感じられますが、次第に頻度と強さが増していく傾向があります。 - 漠然とした食欲の低下

吐き気がない場合でも、自然と食べ物に対する興味が薄れていきます。 - 原因不明の疲労感

胃の中で微細な出血が続くと、鉄欠乏性貧血を引き起こし、休んでも改善しない強い倦怠感を感じることがあります。

こうした症状がやっかいなのは、それが「ありふれた体のサイン」として受け止められてしまうからです。消化不良や疲れを感じたことのない人はいません。そして症状が軽いままだと、本人も医師も深刻に受け止めにくくなります。

絶対に見逃してはいけない赤信号

病状が進行してくると、胃がんはよりはっきりとした形で現れます。消化や栄養の吸収を妨げ、全身のバランスを崩すようになります。次のような症状が現れた場合は、必ず医師に相談してください:

- 持続的、または悪化する腹痛

食事やストレスと関係なく起きる痛み。制酸剤などの治療でも改善しない場合は要注意です。 - 原因不明の体重減少

ダイエットもしていないのに体重が減る。通常、疲労や筋肉量の減少を伴います。 - 嘔吐

特に食べた物が未消化のまま戻ってきたり、血が混じっていたり(赤色またはコーヒーかす状)する場合は危険な兆候です。 - 黒色便(メレナ)

上部消化管からの出血のサイン。わずかな出血でも慢性的になると貧血を引き起こします。 - 原因不明の貧血

血液検査で鉄分やヘモグロビンの低下が見られ、その理由が明確でない場合は、胃がんを含む消化管出血の精査が必要です。

症状の重なりと診断の難しさ

これらの症状の多くは、良性の病気でも起こり得ます。胃潰瘍、H. pylori感染、胃炎、食物不耐症など、身近な疾患と重なる部分が多いため、胃がんは見逃されやすいのです。

たとえば、胃潰瘍。食後の痛みや膨満感、吐き気など、胃がんの初期症状とよく似ています。場合によっては、腫瘍が胃壁を侵食し、内視鏡で見ると潰瘍のように見えることもあります。そのため、視覚検査だけでなく、組織を採取しての生検が不可欠です。

また、特に月経のある女性で見られる鉄欠乏性貧血も、婦人科的な原因と考えられがちですが、男性や閉経後の女性で鉄が足りない場合は、消化管からの隠れた出血を疑うべきです。

食欲不振や体重減少といった典型的ながんのサインも、ストレスやうつ、食生活の変化などと関連付けられてしまいがちです。だからこそ、「症状の数」や「続いている期間」「変化のパターン」が非常に重要なのです。

発生場所による症状の違い

胃がんは発生部位によって症状が異なることがあります。

- 噴門部(上部胃)

食道との接合部にできた腫瘍は、食道がんのような症状を示すことがあります。食べ物がつかえる感じ、飲み込みにくさ(嚥下困難)などが特徴です。 - 胃体部(中部胃)

比較的沈黙を保ったまま進行しやすく、発見が遅れがちです。症状が出るのは腫瘍が大きくなってからです。 - 幽門部(下部胃)

胃の出口付近に腫瘍があると、食べ物が腸に流れにくくなり、膨満感や早期満腹感、嘔吐などが起きやすくなります。また、出血を起こしやすい部位でもあるため、貧血の原因となることもあります。

この知識を使って自己診断をすることはできませんが、「どこに異常があるかで症状が変わる」という理解があると、医師への相談や検査依頼の際に大きな助けになります。

いつ不安を感じるべきか

これは多くの人にとって切実な疑問です。特に家族にがん経験者がいたり、これまでに症状を軽く扱われてきた経験がある人にとってはなおさらです。

目安としては、消化器系の症状が数週間以上続いている、悪化している、一般的な治療で改善しないという場合は、追加検査を依頼する価値があります。さらに、その症状に疲労、体重減少、貧血が伴っているなら、なおさらです。

最終的に原因が良性であることも多いですが、診断の遅れが命取りになるリスクと比べれば、早めに検査を受ける方がずっと意味があります。

最後に

「もしかして」と感じているなら、それだけでも十分です。今すぐ確信がなくても大丈夫。医師のところへ一歩踏み出すだけで、その不安が何なのかを明確にする第一歩になります。

パート3:家族歴と遺伝的リスク

検診が終わっても消えない、ある種の不安があります。それは、大切な人――母親、父親、兄弟姉妹――が診察室で「がんです」と告げられたときに芽生えるものです。その瞬間が植えつける疑問は、何年も心に残り続けます。「これは私にも関係があるの?」

胃がんに関して言えば、その問いには向き合う価値があります。大半のケースは遺伝とは関係ありませんが、家族内での繰り返しが明らかに多い場合もあります。そして、そうした家族の一部では、がんのリスクが“可能性”ではなく、文字通り“遺伝子に書き込まれている”のです。

では、もし兄弟姉妹が胃がんと診断されたらどうすればいいのでしょうか? 早期の検査は必要? 大腸内視鏡は有効? 遺伝子検査は受けるべき? ここでは、その答えをひとつずつ丁寧に追っていきます。

胃がんは家族性がありますか?

はい――ただし、想像される形とは少し違います。

ほとんどの胃がんは遺伝とは無関係で、環境因子(特にピロリ菌感染や食生活)、長年にわたる炎症、偶発的な細胞変異などが重なって発症します。とはいえ、約10%の症例では、家族内に複数のがん患者が見られたり、特定の遺伝的パターンがあるなど、家族性の要素が確認されています。そのうち、約1~3%ははっきりとした遺伝性で、親から子へ受け継がれる遺伝子変異が原因です。

どんなケースが「家族歴」とみなされる?

「親戚に1人いる」だけでは、必ずしもリスクが高いとは限りません。以下のような条件が重なると、医学的にも“リスクがある家族歴”とされます:

- 第一度近親者(親・兄弟姉妹・子ども)にがんの既往がある

- 50歳未満でがんを発症している

- 複数の家族にがんの既往がある(世代をまたぐ場合も含む)

- 乳がんや大腸がん、卵巣がんなど、他の特定のがんと併発している

たとえば、あなたの兄が45歳で胃がんを発症し、母親が50歳で乳がんになっていた場合、それは単なる偶然ではなく、遺伝性のがん症候群(シンドローム)を示している可能性があります。

遺伝性びまん性胃がん(HDGC)

現在、胃がんにおいて最もよく研究されている遺伝性の原因が「遺伝性びまん性胃がん(HDGC)」です。これは CDH1 という遺伝子の変異によって起こります。

この遺伝子を持っている人は、「びまん性胃がん」と呼ばれる稀で進行の早いがんを発症するリスクが非常に高くなります。このがんは固まりにならず、胃の粘膜全体に広がるように発生するため、早期発見が非常に困難です。

CDH1変異を持つ人は、生涯で胃がんを発症するリスクが70%を超えるとされており、何の症状もない段階で「胃を予防的に全摘出する」選択をする人もいます。

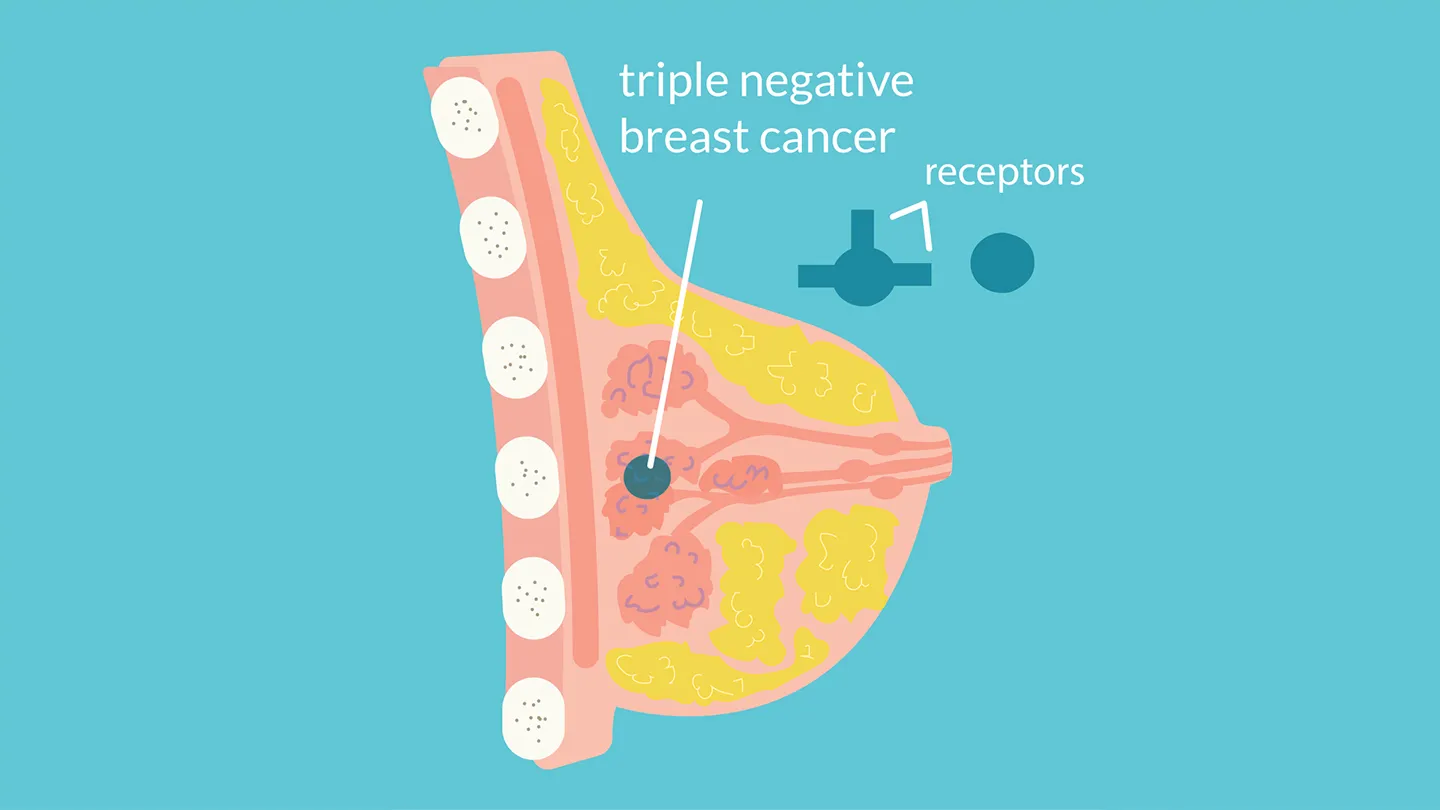

また、この遺伝子変異は 小葉性乳がん(lobular breast cancer) のリスクも高めるため、胃がんと乳がんの両方が家族にある場合は、遺伝カウンセリングと検査が強く勧められます。

リンチ症候群など、他の遺伝性疾患

CDH1以外にも、胃がんのリスクを高める遺伝性疾患はいくつかあります:

- リンチ症候群(HNPCC)

主に大腸がんのリスクを高めるが、胃・小腸・子宮内膜がんにも関連。MLH1やMSH2などの遺伝子変異による。 - 家族性大腸腺腫症(FAP)

大腸ポリープと大腸がんが主だが、上部消化管のポリープ(胃・十二指腸)にも関係。 - リ・フラウメニ症候群、ポイツ・イェガース症候群

非常に稀ではあるが、多発性のがんを引き起こす遺伝性疾患の一種。

もし家族に複数の種類のがんがあり、若い年齢で発症しているケースがある場合は、がん遺伝専門医に相談することが重要です。

兄弟姉妹が胃がんと診断された場合、検査は必要?

最もよく聞かれる実用的な質問のひとつです。答えは、「はい、ただしケースバイケースで」です。

すべての兄弟姉妹が早期に内視鏡を受けるべきというガイドラインはありませんが、以下のような条件に当てはまる場合は、早期の**胃カメラ(上部消化管内視鏡)**検査が検討されます:

- あなた自身にも貧血、胃もたれ、体重減少などの消化器症状がある

- 兄弟がびまん性がんだった、または遺伝子変異が見つかっている

- 家族内に複数の胃がんの症例がある

症状がなくても、40歳前後、あるいは兄弟が発症した年齢の10年前からの検査を勧められることがあります。前がん状態である腸上皮化生や萎縮性胃炎を見つけ、経過観察や治療につなげられる可能性があります。

大腸内視鏡は意味がありますか?

少し複雑ですが、直接的には胃がんの検出には使えません。大腸内視鏡は大腸を調べるもので、胃は確認できません。

ただし、リンチ症候群など、胃と大腸の両方のがんリスクがある疾患が家族に存在する場合、大腸内視鏡も検査計画に含まれます。

簡単にまとめると:

- 大腸がん検査 → 大腸内視鏡

- 胃がん検査 → 胃内視鏡(上部内視鏡)

血液検査でわかることはありますか?

「血液検査で胃がんはわかりますか?」という質問はよく聞かれますが、現時点で信頼できるスクリーニング血液検査はありません。

CEAやCA19-9といった腫瘍マーカーは進行胃がんで高くなることがありますが、早期発見には使えず、確定診断にも向いていません。これらは治療の経過を追うときに使用されるもので、日常的な診断の役には立ちません。

ただし、原因不明の鉄欠乏性貧血が血液検査でわかった場合、それは胃や小腸の微細な出血が関係している可能性があり、内視鏡検査が必要になるケースもあります。

家族に伝えたいこと

大切な人が胃がんになったとき、自分自身のリスクも少し上がるかもしれません。あるいは、大きく上がっている場合もあります。

でも、リスク=運命ではありません。それは注意のサインです。自分の体に耳を傾けること、必要なときに検査を受けること、疑問を口にすること。たったそれだけの行動が、命を救う可能性があります。

家族歴は、一族に受け継がれる物語です。その物語をきちんと把握すれば、あなたは自分自身の章をより明確に、安心して書き始めることができます。

第4章:胃がんの診断プロセス

症状が長引き、静かに不安をかき立てるようになると、「これは一体なんだろう?」という疑問が生まれます。劇的な変化ではなくても、毎日の中で消えずに続く違和感。体は簡単に答えをくれません。特に、胃がんのような病気ではそうです。答えは、一つひとつ段階を追って、検査や画像、組織サンプルという“層”をめくるようにして見つけていく必要があります。

まず、よくある誤解から始めましょう。多くの人が「大腸内視鏡(コロノスコピー)=がん検診」と思っているため、「胃がんもこれで見つかるのでは?」と考えます。直感的には理にかなっているように思えます。消化管は一つながりですから。でも実際には、大腸内視鏡は下から入れて大腸と直腸を調べるもので、胃までは届きません。つまり、胃がんの疑いがある場合に必要なのは**上部消化管内視鏡(胃カメラ)**です。

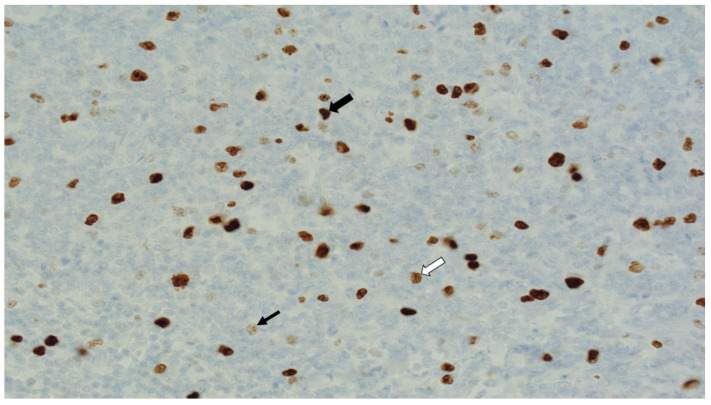

**上部内視鏡検査(胃カメラ)**では、細く柔軟なチューブを口から挿入して食道・胃・十二指腸を観察します。そして何より重要なのは、**組織の採取(生検)**ができることです。粘膜の一部が厚くなっていたり、明らかにおかしな箇所があれば、医師はその場でサンプルを取ります。その細胞を顕微鏡で観察することで、がん細胞が存在するかどうかが判断されます。ここには推測はありません。診断とは、「がん細胞が見えた」という事実に基づいて下されるものです。

それでも、多くの人が「血液検査では見つからないの?」と疑問に思うのも無理はありません。答えとしては——見つかりません。

胃がんには前立腺がんや肝臓がんのような、確実に上昇する特異的な腫瘍マーカーが存在しません。CEAやCA19-9といったマーカーが上昇する場合もありますが、それはあくまで一部の進行例に限られ、しかも他の病気(良性疾患)でも上昇することがあります。つまり、初期発見には役立たず、主に治療後の経過観察や再発のモニタリングに使われるというのが現状です。

ただし、血液検査でも見逃してはいけないサインはあります。たとえば、慢性的な鉄欠乏性貧血。特に明確な出血や婦人科的要因がないのに貧血が続く場合、胃や十二指腸での少量の持続的出血が疑われることがあります。目に見える血便がなくても、がんが少しずつ出血し、それが長期間にわたって体の鉄を奪っているかもしれません。この場合、内視鏡検査を受ける理由としては十分です。

そして、がんが確定した後、次の問いは「これはがんなのか?」から「どこまで進んでいるのか?」に変わります。ここで登場するのが画像検査です。

CT検査はその第一歩。胸部から腹部まで広範囲を一度に撮影でき、胃壁の浸潤範囲や周囲のリンパ節転移、肝臓や肺への遠隔転移の有無を評価できます。胃がんのCT画像を検索すると、多くの場合、胃壁の肥厚や不整な腫瘤が映っている画像に出会うでしょう。それががんが“表面を超えて進行している”ことを示す放射線的サインです。

他にも、**内視鏡的超音波(EUS)**は、腫瘍が胃壁のどこまで深く入り込んでいるか、近くのリンパ節に影響があるかを詳しく調べることができ、手術可能性の判断に役立ちます。PET検査は、通常のCTでは見逃されがちな微小転移を探す際に用いられます。MRIは使用頻度が低いものの、肝臓に限局した評価や、腎機能の関係で造影剤が使えない場合に選択されることがあります。

こうした診断の流れは、“一回で終わるもの”ではありません。疑い → 血液検査 → 胃カメラ → 生検 → 画像検査……というように、ひとつひとつが“絵のピース”を埋めていく過程です。数日で答えが出る人もいれば、検査と結果待ちが何週間も続く人もいます。その待ち時間は辛く、不安も積もります。でも、**検査のひとつひとつが“前進”**です。たとえがんでなかったとしても、それは重要な一歩です。

今この診断の道のりの中にいる人へ。あるいは、誰か大切な人が通っている人へ。遠慮せずに質問してください。 なぜその検査が必要なのか。次のステップは何か。症状があるのに検査で何も出てこない場合は、納得がいくまで医師と話してください。胃がんは、ときに“正常”という検査の裏に隠れています。最後に見つけるのは、あきらめずに問い続けた人かもしれません。

診断とは、技術だけの話ではありません。体が発していた小さなサインを、ついに“聞き取れる手段”を見つけるまでの物語なのです。

パート5:ステージ分類と予後

診断がついた後にやってくる、より重たい問い——それは「どこまで進んでいるのか?」です。そして多くの場合、その問いは答えよりも重くのしかかります。ただ「ステージ何か」というラベル以上に、それが意味するのは「まだ何が可能なのか?」ということ——手術、寛解、余命、そして治療の計画。そうした決断ができるようになる前に、医師たちは病気の全体像を理解しなければなりません。ステージ分類は、そのために存在します。

ステージ分類は、あなたの体調の悪さを測るものではありません。「どれだけ深刻か」という感情的な尺度でもありません。それが測るのは構造です。腫瘍が胃壁のどこまで入り込んでいるか、リンパ節に達しているか、胃の外へ出てしまっているか。それに基づいて、どんな治療をいつ、どのような目的で行うかが決まります。

医師は「TNM分類」と呼ばれるシステムを使います。これは「Tumor(腫瘍)」「Nodes(リンパ節)」「Metastasis(転移)」の頭文字を取ったものです。聞き慣れないかもしれませんが、内容は整理すれば分かりやすくなります。

T(腫瘍)の分類では、腫瘍が胃壁のどこまで進行しているかを示します。胃壁は一枚の膜ではなく、皮膚や樹皮のように層構造になっています。腫瘍が表面の粘膜にとどまっていればT1、外側の漿膜まで貫通していればT4になります。

次にN(リンパ節)。胃のまわりには数十個ものリンパ節があります。がんが最初に広がるのは、たいていここです。医師は、いくつのリンパ節が侵されているか、そして腫瘍からどれくらい離れた位置かを調べます。1〜2個の転移であれば手術で治癒を目指せることもありますが、多くのリンパ節に及ぶと、すでに全身への広がりが始まっている可能性があります。

最後にM(転移)。がんが「近所」を離れ、肝臓や肺、遠方のリンパ節に達していれば、M1と分類され、通常はステージIVと診断されます。この段階になると、治療の目的は「治癒」から「延命」や「症状緩和」、そして「時間を稼ぐこと」へと移ります。

ほとんどの患者さんは、最終的にステージIからIVまでの数字で説明を受けます。これはTNMの詳細をまとめた分類です。ステージIは小さくて浅い腫瘍で、胃の中にとどまっているもの。ステージII〜IIIはより深く、リンパ節に及んでいることもあります。ステージIVは遠隔転移がある状態。ただし、これらのラベルは治療方針を決める上で便利ではあるものの、個々の予後を決定づけるわけではありません。ステージIIIの人がステージIIの人より長く生きることもあります。生物学は紙の上のルール通りには動かないのです。

ここで「予後」の話になります——より繊細な話題です。多くの人が、はっきりとは言わずとも心の中で「自分の生存率は?」と考えます。しかし予後は、ひとつの数字で語れるものではありません。それは統計から導かれる「傾向」であり、「運命」ではありません。

たとえば、早期の胃がん(ステージI以下)であれば、5年生存率は70〜80%に達することもあります。完全に切除できれば、なおさらです。進行がんではその数字は下がりますし、ステージIVではより難しい治療が必要になります。しかしそれでも、腫瘍のタイプ、抗がん剤への反応、外科医の技量、患者自身の体力や持病などで結果は大きく変わってきます。時に「偶然の生物学的要因」が予想を覆すことさえあります。

たとえば、「びまん型胃がん」は、塊にならず霧のように胃全体に広がるため、早期発見が難しく、進行も速い傾向があります。一方で「腸型胃がん」は局所にとどまりやすく、切除のチャンスが高くなります。HER2の状態やマイクロサテライト不安定性など、分子レベルの特徴も治療戦略を大きく左右します。近年では、これらを標的とした治療法が次々に登場しています。

つまり、ステージ分類はとても大事な「地図」ですが、それがすべてではありません。現在地を教えてくれるだけで、「どこまで行けるか」や「どうやって行くか」までは教えてくれません。

もうひとつ、重要なこと:ステージは時間とともに変化します。最初のステージ(臨床ステージ)は、内視鏡や画像検査で判断されますが、手術をして実際に腫瘍やリンパ節を取り出してみると、「病理ステージ」としてより正確な分類がされることがあります。逆に、手術の前に抗がん剤を使う場合、その後の反応を見て再度ステージを見直すこともあります。

覚えることは多いですが、大切なのは「ステージ分類はあなたを圧倒するためにあるのではなく、道を示すためにある」ということです。手術に進むのか、化学療法が先なのか、それとも別の相談をすべきなのか——いずれにしても、それは「漠然とした不安」から「行動」への第一歩になります。

パート6:治療法の全体像

ステージが判明したあとは、話題がまた一段階進みます——分類から「行動」へと。ここから治療が始まります。でも、いきなり抗がん剤の種類や手術の計画、放射線の線量の話に入る前に、まず知っておいてほしいことがあります。それは、すべての治療が同じ目的で行われるわけではない、ということ。

ある治療は、がんを完全に取り除くことを目指します。ある治療は、腫瘍を小さくすること、進行を遅らせること、症状をやわらげることを目的とします。そして中には、それらすべてを一度に狙うような治療もあります。

だからこそ、治療計画において最も重要な最初の問いはこれです:

このがんは根治が目指せるのか、それともコントロールが目的になるのか?

その答えは、ステージ、腫瘍の位置、患者の体力、初期治療への反応など、いくつもの要素に左右されます。でも、この「目的の違い」は、その後の治療全体の進め方を大きく左右します。

根治を目指すケース——特にステージI〜IIIの患者では——まず「がんを切除できる可能性がある」という前提で治療が始まります。胃(またはその一部)は手術で切除できます。周囲のリンパ節も一緒に取り除きます。再発のリスクを下げるために、手術の前後に化学療法や放射線治療が組み合わされることもあります。目標は「長期生存」、理想は「完治」です。

根治が難しいケース(主にステージIV)では、がんがすでに手術で取り切れないほど広がっているため、治療の目的が変わります。「すべてのがん細胞をなくす」のではなく、「進行を抑え、症状を和らげ、生活の質を守る」ことがゴールになります。この段階でも、化学療法は中心的な役割を果たしますし、標的治療や免疫療法、食欲や痛みを助ける処置などが加わることもあります。

中には「術前補助療法(ネオアジュバント)」という選択肢もあります。これは、手術の前に抗がん剤を投与し、腫瘍を小さくしたり、体内の見えない転移(微小転移)に先手を打ったりする戦略です。逆に、先に手術をしてから「術後補助療法(アジュバント)」として抗がん剤や放射線を加えるケースもあります。どちらの順番をとるかは、がんの広がり方や性質に応じて慎重に判断されます。

そして現実には、こうした分類にきっちり当てはまらないケースも少なくありません。最初は「根治不能」とされたがんが、治療にうまく反応して手術可能になる場合もあります。逆に、「治せる」と見込まれていたものが、手術中に思った以上の進行をしていたと分かることもあります。がん治療は、いつも教科書通りに進むわけではありません。計画は柔軟に修正されていきます。だからこそ、治療はたいてい多職種チームで進められます——外科医、腫瘍内科医、放射線医、病理医、栄養士、緩和ケア専門医などが連携して、次の一手を考えます。

もうひとつ重要なのが、患者自身の体力と回復力です。胃がん治療は、身体にとって厳しいものです。大きな手術、数カ月にわたる抗がん剤治療、栄養の乱れ——こうした負担は小さくありません。だから医師たちは、「理論的に可能かどうか」だけではなく、「この人にとって意味があるか、安全か」という視点でも判断します。たとえ数字上は5%の延命効果がある治療でも、すでに弱っている患者にとっては、長期間の副作用を受け入れる意味があるのか——そうしたことも話し合われます。治療の選択肢は「医学的な正解」ではなく、「個人にとっての意味」で決まっていくのです。

そして最後にもうひとつ、「時間」も治療の一部です。診断された週にすぐ治療を始めなければならないわけではありません。準備の時間、セカンドオピニオンの時間、家族と話し合う時間——そうした時間が、治療の一環として大切にされるべきです。「どの道を選ぶか」を理解してから進むこと。それ自体が治療です。

これが治療全体の枠組みです。このあとのパートでは、手術、化学療法、放射線、標的治療、栄養管理、そして緩和ケアといったそれぞれの柱を、もっと詳しく掘り下げていきます。でも、その前にお伝えしたいのはこの一点です:

胃がんの治療は、ただ病気を攻撃することではありません。 それは「その人自身」に合った、現実的で意味のあるケアを丁寧に組み立てていくことなのです。

パート7:外科手術

がんが早期に見つかり、かつ広がりすぎていなければ、手術が治療の中心になります。それが可能なとき、多くの患者さんにとっては転機となります——「治るかもしれない」という可能性が、ようやく現実味を帯びる瞬間です。

けれど、胃がんの手術は軽いものではありません。日帰り手術で済むような話ではなく、体の構造が変わり、食欲の感じ方や、日々の暮らしの感覚までも変わります。だからこそ、手術を決める際に大切なのは、「適応があるかどうか」だけではなく、身体的・栄養的・心理的にその準備ができているかということです。

では、実際の手術とはどんなものなのか? そしてその後には何が待っているのか?

胃がん手術の種類

ほとんどの患者さんが受けるのは「部分胃切除」または「全胃切除」のどちらかです。どちらになるかは、腫瘍の位置と広がりによって決まります。

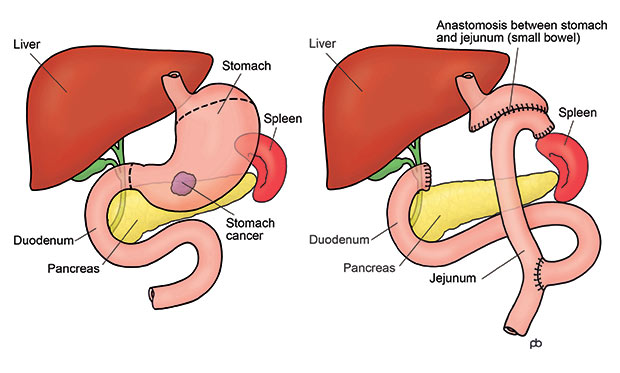

胃の下部にがんがある場合は、下部のみを切除する部分胃切除が行われます。残った胃と小腸は、腸の一部を使ってつなぎ直され、食べ物の通り道が再構築されます。

一方、腫瘍が食道との接合部近くにある場合や、胃全体に広がっている場合は、全胃切除が必要になります。この場合、胃を丸ごと取り除き、食道を小腸に直接つなぎます。

どちらの手術も簡単ではありませんが、人は胃がなくても生きていけます。体は適応していきます。食事は変わります——少量をこまめに、栄養を意識して——でも「不可能」ではありません。時間をかけて、多くの人が新しい食事のリズムに慣れていきます。

リンパ節郭清:なぜそれが重要なのか

どの手術でも、胃の周囲のリンパ節を一緒に切除します。これは「リンパ節郭清(リンパ節摘出)」と呼ばれ、腫瘍そのものを取り除くのと同じくらい重要です。

胃がんはまずリンパ節に広がる傾向があるため、その広がりを顕微鏡で確認することが、ステージ判定と治療戦略の要になります。

取り除くリンパ節の数も重要です。検査される数が多いほど、ステージが正確になります。特にアジアでは、経験豊富な外科医による「D2郭清(15個以上のリンパ節摘出)」が一般的で、生存率の向上に結びつくことが分かっています。欧米では施設や術者によって方針が異なる場合もあります。

腹腔鏡手術か開腹手術か

専門センターでは、腹腔鏡手術やロボット支援手術が選択肢になることもあります。これらはカメラと細い器具を使って行われ、切開が小さく済み、回復が早いという利点があります。

ただし、どんな症例にも使えるわけではありません。腫瘍が大きい場合、リンパ節転移が多い場合、体型が複雑な場合などでは、従来の開腹手術が必要になります。

そして何より大切なのは、術式ではなく「誰がやるか」。胃がんの手術は複雑で、経験豊富な専門医が行うことで、結果が大きく変わることがあります。

回復とは何か

回復とは、ただ傷がふさがることではありません。体の新しい状態に慣れていく過程です。

手術後は通常、数日間の入院が必要です。最初は点滴から、次に透明な液体、やわらかい食事へと少しずつ食事が戻っていきます。進み方には個人差があります。

最初のうちは、吐き気、膨満感、少し食べただけで満腹になる感覚などがよくあります。中には「ダンピング症候群」という、食べ物が急に腸へ流れ込むことによる下痢や動悸、めまいを経験する人もいます。つらいですが、食事の工夫でコントロールできます。

数カ月間は、体重減少もよくあることです。食欲が変わり、吸収率が落ちるためです。ビタミンB12、鉄、カルシウム、葉酸などは不足しがちなので、サプリメントや定期的な血液検査が必要になります。

それでも、人の体は本当に順応性があります。全胃切除後でも、ほとんどの人がふつうに食べられるようになります。量は少なく、回数は多くなりますが、「食べること」はちゃんと人生に戻ってきます。そしてその行為は、以前よりずっと意識的で、大切なものになることもあります。

最初に手術をしない場合

すべての患者が最初から手術に進むわけではありません。腫瘍が大きい場合やリンパ節への広がりが明らかな場合、**まず抗がん剤で腫瘍を縮小させる(術前補助療法)**戦略がとられます。

数回の化学療法のあと、画像検査で効果を確認し、腫瘍の縮小や進行停止が認められたら、手術に進みます。

逆に、手術を予定していても、術中にがんの広がりが予想以上であると分かった場合、手術を中止して治療方針が変更されることもあります。手術は「できるか・できないか」だけでなく、「意味があるか・意味が薄いか」でも判断されるのです。

体が変わり、道も変わる決断

胃がんの手術は、ただの物理的な介入ではありません。それは人生の方向を変える決断でもあります。ある人にとっては回復の第一歩。ある人にとっては治療全体のひとつの節目。いずれにせよ、待っていた時間が終わり、「動き出す瞬間」です。

怖くても、つらくても、その瞬間から希望が現実味を帯びてくることがあります。そしてその一歩は、多くの人にとって、自分を取り戻すためのはじまりになるのです。

第八部:胃がんの化学療法

化学療法には複雑なイメージがあります。ある人にとっては、治療の中でも最も攻撃的でつらい段階。できれば避けたいものです。別の人にとっては、がんの再発を防ぐ、あるいは広がりを食い止めるための唯一の手段。そして多くの患者にとって、それはその両方。つらいけれども必要で、消耗するけれども不可欠なものです。

胃がんでは、化学療法は重要な役割を果たします。進行がんだけでなく、根治を目指す症例でも使われます。手術の前に行うこともあれば、手術の後に行うこともあります。手術の代わりになることもあれば、症状を和らげ、余命を延ばすことだけを目的とすることもあります。どのような形になるかは、がんの進行度、性質、そして体がどこまで治療に耐えられるかによって決まります。

ここでは、胃がんの患者さんにとっての化学療法が実際にどのようなものか、どのタイミングで使われるのか、どんな内容なのか、そしてどのように日々向き合っていくのかを、順を追って解説します。

手術より先に行う化学療法

腫瘍が大きい場合や、近くのリンパ節に転移している可能性がある場合、医師は「術前化学療法(ネオアジュバント化学療法)」を勧めることがあります。これは手術の前に化学療法を行う方法で、がんを全身的に攻撃し、腫瘍を縮小させ、手術で取りきれる範囲を広げると同時に、目に見えない小さな転移(微小転移)を早い段階で叩くことが目的です。

この方法は今や多くの施設で標準的に採用されています。データの裏付けもあります。とくにステージIIやIIIの症例で、術前に化学療法を受けた患者の方が、手術を先に受けた患者よりも長期的な成績が良いという結果が出ています。通常、2~4か月かけて複数回の治療を行い、画像検査で効果を確認したうえで手術に進みます。

手術がうまくいき、病理検査の結果、がん細胞がわずかに残っている可能性がある場合には、追加で「術後化学療法(アジュバント化学療法)」が行われることもあります。

化学療法が中心になる場合

手術ができないケース — がんが遠くの臓器にまで広がっている、あるいは患者の体力的に手術に耐えられない — では、化学療法が治療の中心になります。この場合、目指すのは「完治」ではなく「コントロール」です。適切なレジメン(薬の組み合わせ)を使えば、腫瘍の成長を止めたり、痛みや吐き気を和らげたり、余命を実質的に延ばしたりすることができます。大切なのは「時間」だけではなく、「過ごす時間の質」です。

こうした治療は、数か月から年単位に及ぶこともあります。効果と副作用のバランスを見ながら、数か月おきに画像検査で経過を確認し、薬の組み合わせを変えることもあります。

よく使われる薬剤

胃がんには、決まった「1つのレシピ」はありません。治療には通常、がんのタイプ、進行度、患者の体調に応じた薬の組み合わせが使われます。

代表的な薬には以下のものがあります:

- フルオロウラシル(5-FU) またはその経口薬カペシタビン:がん細胞のDNAを阻害します

- シスプラチンやオキサリプラチン:DNAを損傷させ、細胞分裂を止めます

- ドセタキセルやパクリタキセル:細胞分裂そのものを妨げます

- イリノテカン:主にセカンドラインで使用されることがあります

これらは2~3種類を組み合わせて、2~3週間に1回のサイクルで投与されます。これは「併用化学療法」と呼ばれ、胃がんのような進行の早いがんには必要不可欠です。

HER2という受容体を持つがんの場合、トラスツズマブ(ハーセプチン) という分子標的薬を加えることもあります。これはHER2を標的にしてがん細胞の成長を抑える薬です。現在では、転移性胃がんが見つかった時点でHER2の検査が標準的に行われます。

さらに、免疫療法の重要性も高まっています。PD-L1の発現が高いがん、MSIハイ(マイクロサテライト不安定性高値)などのバイオマーカーを持つ患者には、ニボルマブ や ペムブロリズマブ など、免疫細胞を活性化させる薬が効果を発揮する場合があります。

副作用とその向き合い方

化学療法は、がん細胞だけでなく、正常な細胞、特に分裂の速い細胞にも影響を与えます。そのため、全身的な副作用が出やすいのです。

- 倦怠感:ほぼ誰もが経験します。ときに強く、長く続きます

- 吐き気・嘔吐:多くは薬でコントロールできますが、やはり負担になります

- 食欲低下:味覚が変わることもあります

- 脱毛:一部、または全体的に髪が抜けることもあります

- 血液の異常:白血球・赤血球・血小板が減り、感染症や出血のリスクが高まります

- 末梢神経障害:手足のしびれや痛みが、特にオキサリプラチンで見られます

こうした症状は人によって大きく異なります。6コースを問題なく終える人もいれば、2回目でつまずく人もいます。だからこそ、こまめな検査と調整が不可欠です。

治療のたびに、血液検査で腎臓・肝臓の機能、血球の数などをチェックします。副作用が強ければ、薬の量を減らしたり、いったん治療を休んだりすることもあります。目指すのは「最大限の効果」と「無理のない強度」の両立です。

折れずに続けていくために

化学療法に、1日で慣れる人はいません。それは身体的にも感情的にも、少しずつ慣れていくプロセスです。自分に合った時間帯、食べやすい料理、気持ちを支えてくれる人——そういった「自分なりのペース」を見つけていくことが助けになります。

支えるチームの存在も大きな意味を持ちます。がん看護師、栄養士、薬剤師、ソーシャルワーカー。彼らは薬や症状への対処法だけでなく、「誰かに話を聞いてもらう」時間を提供してくれます。緩和ケア(=必ずしも終末期のケアではありません)も、治療初期から有効に活用できます。

時間が経つと、患者さんは自分の体の反応を学び、治療日のリズムを作り、休息の時間を見つけていきます。ある人にとって化学療法は「乗り越えるべきもの」でありながら、「希望をつなぎとめるもの」にもなるのです。

第九部:放射線療法

胃がんの治療において、放射線療法は必ずしも使われるわけではありません。しかし、使われる場合には明確な目的があります。手術や化学療法の代わりではなく、それらを補完する手段として、あるいは他の治療では届かない症状を和らげるための手段として使われます。放射線はピンポイントで効かせる道具です。そしてがん治療において、この道具の価値は「いつ」「どのように」「誰に対して使うか」で決まります。

胃がんにおける放射線の役割は、乳がん、前立腺がん、食道がんなどと比べて限定的です。しかし、だからといって重要でないわけではありません。特定の患者にとっては、生存期間を延ばす、苦痛を軽減する、栄養や生活の質に影響する合併症を防ぐなど、極めて大切な役割を担います。

では、実際に放射線療法はどのように働き、どのようなときに使われるのでしょうか?

放射線療法が「できること」と「できないこと」

放射線療法では、通常はX線などの高エネルギー線を使って、がん細胞のDNAを破壊します。標的は腫瘍そのもの、または手術で切除された部位周辺。健康な周囲組織への影響は最小限に抑えつつ、狙った部位だけを攻撃します。

化学療法が全身に広がって効果を発揮するのに対し、放射線は「局所治療」です。つまり、「狙った場所だけに働く」ため、がんが限局している場合や、特定の症状がある場所に集中している場合に適しています。

反対に、がんが広範囲に転移している場合には、放射線は主役になりません。しかし、大きな腫瘍によって出血や痛み、通過障害などが起きている場合には、放射線が症状を劇的に和らげることがあります。

胃がんで放射線が使われる場面

放射線が用いられる代表的なシナリオは以下の3つです:

1. 手術後(術後補助療法)

がんを手術で取り除いた後、切除の「縁(マージン)」がぎりぎりであった場合、あるいは多数のリンパ節に転移が認められた場合には、再発リスクを減らすために化学療法と併用で放射線が使われることがあります。

この戦略は、リンパ節をより多く切除するアジア諸国(日本や韓国)よりも、米国などで比較的一般的です。リンパ節郭清が限定的だった場合や、腫瘍の進行が深かった場合には、放射線が追加の「安全ネット」として働きます。

2. 手術ができない場合

腫瘍が大きすぎる、周囲の臓器と複雑に絡み合っている、あるいは患者の体力的に手術が困難といった場合には、放射線と化学療法を併用して腫瘍を縮小し、症状をコントロールすることがあります。これは「根治的化学放射線療法」と呼ばれ、局所進行がんだけれども手術不能なケースで選ばれることがあります。

3. 緩和目的での使用

がんが進行・再発し、手術や根治が見込めない場合でも、放射線は出血を止めたり、痛みを軽減したり、胃や腸の通過障害を改善したりと、生活の質を守るための重要な手段になります。これらは「緩和照射」と呼ばれ、治癒を目的とした高線量照射よりも低い線量で行われます。

放射線治療の方法

多くの患者は「外部照射(EBRT)」と呼ばれる方法で治療を受けます。これは、体の外側から高エネルギー線を照射するもので、腫瘍部に正確に照準を合わせて当てます。

治療は通常、1日1回、週5日、4〜6週間かけて行われます(根治目的の場合)。緩和照射では、もっと短期間で終わることが多いです。

最初の治療前には、「シミュレーション」と呼ばれる準備セッションがあり、CTスキャンで体の地図を作成し、放射線を当てる正確な場所を決定します。小さな皮膚マークやタトゥーで位置合わせの目印をつけることもあります。これは、肝臓や腎臓、脊髄などの重要な臓器を保護するための大切なステップです。

最近では、**IMRT(強度変調放射線治療)**という高度な技術により、放射線の形や強度を細かく調整できるようになりました。胃のように構造が複雑で、周囲に重要な臓器が密接している場所では、特に有効です。

実際の治療体験は?

放射線治療そのものは無痛です。硬いベッドに静かに横たわり、機械が周囲を回りながら照射するのを待ちます。1回のセッションは15〜20分程度。体に放射能が残ることもなく、治療後すぐに家族と過ごすことができます。

ただし、時間が経つにつれて副作用は蓄積していきます。

- 疲労感:化学療法とは違った、深く持続的な疲労が現れることがあります

- 吐き気・食欲低下:胃や周囲の消化器官が照射範囲に含まれる場合に出やすいです

- 下痢・腹部不快感:腸に放射線が当たると出ることがあります

- 皮膚の乾燥や赤み:照射部位に軽い炎症が起こることもあります(比較的軽度です)

長期的な影響としては、軽度の瘢痕形成、胃の容量の減少、食べ物の通過スピードの変化などが起こる可能性がありますが、これは照射部位・線量・手術歴によって大きく異なります。

日常の中に取り込むことで乗り越える

放射線治療中に最も助けになるのは、「生活リズムの安定」です。毎朝決まった時間に起きて、通院し、帰宅する。そうした日常の繰り返しが、不安定な体調の中でも「自分のペース」を作ってくれます。

副作用には対処薬がありますし、栄養士が食事内容を一緒に調整してくれることもあります。支えとなる体制は整っています。

放射線は「全体の一部」としての武器

放射線療法は、すべての症例に使われるわけではありません。しかし、使われるときには常に「他の治療と連携して意味を持つ存在」です。手術の補助として、化学療法のパートナーとして、あるいは症状緩和の手段として。

単独で完結する治療ではなく、チーム医療の中で正しいタイミングと目的のもとに使われてこそ、その力を発揮します。

ある患者は1度の放射線で終わるかもしれません。ある人は数か月後に再度照射を受けるかもしれません。必要ないまま終える人もいます。でも、必要な人にとっては、これは**「体が戦えないところを、光が代わりに戦ってくれる」**手段なのです。

第10章:栄養と生活習慣の管理

胃がんについて語るとき、多くの人はがんそのものに焦点を当てます。手術、化学療法、検査。しかし多くの患者にとって、日常生活を形作るのは治療が終わった「その後」です。部分的な胃切除でも、全摘でも、あるいは数か月にわたる抗がん剤治療だけでも、早い段階で気づくことがあります——食べるという行為が、もう「当たり前」ではなくなるのです。

胃は単なる容器ではありません。食べ物をため、混ぜ、腸への送り出しを調整する、能動的な臓器です。それがなくなる、あるいは一部を失うことで、消化そのものが不可能になるわけではありませんが、従来通りにはいかなくなります。食事の量は小さくなり、空腹のサインは変わり、エネルギーも波のようにやってきます。長年無意識にやってきた「食べる」という行為が、改めて学び直す対象になるのです。

胃のない生活——何が変わるのか

胃を完全に切除した場合、最も顕著なのは「一度に食べられる量」の変化です。食べ物を一時的に保持する袋がなくなると、食物は食道からすぐに小腸へ流れ込みます。そのため、少量の食事でも急激で重たく感じられることがあります。何が快適で、どんなものが症状を引き起こすか、自分の身体に合ったリズムは何かを学ぶのには時間がかかります。

手術後の最初の数週間は、たいてい最も厳しい時期です。多くの人が液体→柔らかい食事→小さな固形物と進んでいきます。消化自体は機能していても、吐き気、膨満感、腹部の痛みなどが食事の妨げになることもあります。食物が急速に小腸に流れ込むことで起こるダンピング症候群(めまい、発汗、下痢など)を経験する人もいれば、数口で満腹になり、次の食事まで数時間必要になる人もいます。

それでも、時間が経つにつれて多くの人が順応していきます。ゆっくり食べる、よく噛む、自分の身体が何を許容するかを見極める——そうしたことを学びます。1日5~6回の小分けの食事に切り替え、間食を持ち歩き、エネルギーを安定させる食品や、逆に不快になる食品を把握していきます。

そしてやがて、食事は再び「自然な行為」になっていきます——以前とは違っても、「慣れた感覚」に戻っていきます。

栄養素の欠乏とサプリメント

胃が変化する、あるいはなくなると、特定の栄養素を吸収する能力が低下します。食事をしていても、身体の「環境」が変わることで吸収が難しくなるのです。胃は鉄分、カルシウム、ビタミンB12、葉酸などの吸収に関与しています。

中でもビタミンB12は重要です。胃は内因子というタンパク質を作っており、これはB12の吸収に必須です。胃がなくなると、どれだけB12を摂取しても吸収されなくなります。そのため、胃全摘出後の患者は生涯にわたってB12の注射や高容量の舌下サプリが必要になります。

鉄分不足もよく見られます。特に、食事由来の鉄を活性化する部位が失われた場合や、手術・化学療法による出血が加わると、慢性的な貧血につながる可能性があります。

カルシウムやビタミンDの吸収も低下し、長期的には骨の脆弱化リスクが高まります。定期的な検査や補助食品、場合によっては骨密度の測定も、長期管理の一環になります。

葉酸、亜鉛、脂溶性ビタミンなども、食事内容や吸収状態によっては不足します。そのため多くの患者が、栄養士や管理栄養士と連携して、単なるカロリー補給ではなく「体内のバランスを整える食生活」を構築していきます。

体重と筋力の維持

体重の減少はほぼ避けられません——特に手術後は顕著です。数週間で5~10キロ、時にそれ以上減る人もいます。しかし重要なのは体重の「数字」そのものではなく、筋肉量やエネルギー、そして身体の機能です。

目標は「元の体重」に戻すことではなく、体重を安定させること。多くの人は、新たな基準に落ち着きます——以前より軽くても、十分に健康な水準です。卵、魚、鶏肉、豆類といった筋肉をつくる食品や、ナッツバター、スムージー、ヨーグルトなどの高カロリー・消化しやすい食品が重要になってきます。

口からの摂取が難しい場合、一時的に経腸栄養(チューブによる栄養補給)を導入することもあります。これは「失敗」ではなく、回復への橋渡し。食欲が戻るまでのサポート手段です。

化学療法や放射線も食欲に影響します。吐き気、口内炎、味覚の変化などで、食事自体がつらく感じられることもあります。食べる努力が報われないように思える時期もあるでしょう。それでも時間と支援を重ねれば、食べ物への関心は少しずつ戻ってきます。

食との新しい関係を築く

胃がん後の「食べること」は、無意識ではなく「意識して行うこと」になります。恐れるのではなく、丁寧に向き合うのです。ある食品がどんなエネルギー感をもたらすか、食事のペースがどう影響するか、外食や家族との食事がどう感じられるか——そうした細部に気づくようになります。時には、シンプルなものに喜びを見出すこともあります。温かいスープ、白ごはん、トーストにバター。やさしくて、裏切らないものたちです。

食事の記録をつけてパターンを把握する人もいれば、朝食と夕食のリズムを決めて、他は柔軟に対応する人もいます。試行錯誤と忍耐のプロセスです。もはや「体に栄養を入れるだけ」ではありません。「体と対話しながら、すり合わせていく」営みです。

そして、感情的な側面も忘れてはいけません。かつて食に慰めや喜び、アイデンティティを感じていた人にとって、食との新しい関係は時に寂しさや葛藤を伴います。食事は、物理的にも社会的にも「小さく」感じられることがあります。だからこそ、家族との会話や支援グループ、カウンセリングなどが大きな助けになるのです。

運動、エネルギー、日常生活

身体を動かすことは、しばしば勧められます——無理なく、ゆっくりと。散歩は消化を助けます。軽い筋トレは筋肉を守ります。運動は血流、気分、睡眠にも良い影響を与えます。ただし、身体の限界はこれまでと違います。慎重に耳を傾けることが大切です。エネルギーは波のようにやってきます。良い日もあれば、そうでない日もある。それが普通です。

仕事に復帰できるかは、仕事内容や回復スピードによります。数か月で戻る人もいれば、もっと時間がかかる人もいます。大事なのは、急がないこと。他人のストーリーと比べるのではなく、自分の回復と向き合うことです。

長い道のりを歩むということ

胃がんのあとに生きるというのは、ただ「生存する」ことではありません。「生活する」ことです。かつての姿に戻るのではなく、新しい姿を築くのです——異なる身体、適応する食事、変化する生活スタイル。

1年もすれば、ほぼ通常通りの食事に戻る人もいます。逆に、ずっと変化と付き合いながら過ごす人もいます——小さな食事、サプリメントの継続、満腹感の変化。それでも、ほとんどの人が何らかの「リズム」を再び見出します。完璧ではなくても、安定している——それだけで、十分なのです。

第十一部:よくある質問

大腸内視鏡検査で胃がんを見つけることはできますか?

いいえ、直接はできません。大腸内視鏡検査は大腸と直腸しか観察できず、胃までは届きません。胃がんの診断には別の検査、つまり上部消化管内視鏡(胃カメラ)が必要です。これは細いカメラチューブを喉から挿入し、食道、胃、小腸の一部を観察します。もし、持続する吐き気、すぐに満腹になる、原因不明の体重減少、貧血など、胃の異常が疑われる症状があれば、医師は大腸内視鏡ではなく、あるいはそれに加えて、胃カメラを勧めるかもしれません。

ごくまれに、進行した胃がんが大腸まで浸潤している場合は、大腸内視鏡で変化を捉えられることもありますが、それが通常の発見方法ではありません。

血液検査で胃がんは見つかりますか?

確実ではありません。胃がんを早期に発見・確認するための標準的な血液検査は存在しません。CEAやCA19-9といった腫瘍マーカーが上昇することはありますが、これらは特異性に欠け、がんが存在していても正常範囲にとどまることがあります。これらのマーカーは、診断後の治療経過を追跡するには有用ですが、がんの早期発見には向いていません。

ただし、定期的な血液検査で慢性的な鉄欠乏性貧血などの間接的な手がかりが見つかる場合はあります。原因不明の鉄不足が続く場合、医師は消化管からの慢性的な出血を疑い、胃カメラ検査を提案することがあります。

血液検査で胃がんが「現れる」ことはありますか?

糖尿病や肝疾患のように、血液検査だけで明確に「現れる」わけではありません。ただし、ヘモグロビン値の低下、栄養失調の兆候、肝酵素の異常などが他の症状と組み合わさることで、がんの可能性を示唆することはあります。これらは診断そのものではありませんが、適切な検査—特に内視鏡や画像検査—へと導くヒントになります。

一部のケースでは、手術後の再発や進行の追跡に腫瘍マーカーを使うこともありますが、すべての患者がこれらのマーカーを出すわけではなく、単独で治療方針を決めることはありません。

兄弟姉妹が胃がんになったら、自分も早く大腸内視鏡を受けたほうがいいですか?

胃がんに関しては、必ずしもそうではありません。大腸内視鏡では胃を観察できないため、兄弟姉妹がかかった胃がんを見つける手段にはなりません。ただし、家族歴は非常に重要です。特に50歳未満で発症した場合や、複数の家族が胃や関連するがんにかかっている場合は、上部消化管内視鏡を早めに受けることで恩恵があるかもしれません。

遺伝性びまん性胃がんやリンチ症候群など、遺伝的リスクが知られている家系では、予防的なスクリーニングが命を救うことさえあります。兄弟姉妹が珍しいタイプや進行の早いがんにかかった場合は、遺伝カウンセリングや検査を受けることも検討されます。その結果、関連する遺伝子変異が見つかれば、内視鏡検査や大腸内視鏡検査を一般より早く始めることが推奨されることもあります。

胃がんのCT画像では何が分かりますか?

CTスキャンは、がんが胃の外までどこまで広がっているかを示すのに役立ちます。がんそのものの診断には生検が必要ですが、CTは病期の把握において極めて重要な役割を果たします。CT画像で分かることには以下があります:

- 胃壁の肥厚や腫瘤の存在

- 腫大したリンパ節

- 肝臓や膵臓など周辺臓器への浸潤

- 腹腔内への液体貯留(腹膜転移の可能性)

- 肝臓や肺への遠隔転移

CTは診断後の最初の画像検査として使われ、治療経過中にも定期的に実施されます。小さながんは見逃されることもありますが、現代の病期分類と経過観察に欠かせない検査です。

胃がんの化学療法はどんな感じですか?

化学療法は、手術の前後に行われることもあれば、がんがすでに広がっていて主な治療となることもあります。多くのレジメンでは、フルオロピリミジン(5-FUまたはカペシタビン)、プラチナ製剤(シスプラチンまたはオキサリプラチン)、時にはドセタキセル、トラスツズマブ(HER2陽性のがんに対して)、免疫療法などが含まれます。

通常は数週間ごとにサイクルで投与され、間に休薬期間があります。副作用の出方は人によって異なり、倦怠感だけで済む人もいれば、吐き気やしびれ、食欲不振が出る人もいます。副作用は時間とともに蓄積しますが、それと同時にサポート体制も強化されます。制吐剤、栄養指導、用量調整、定期的な血液検査が標準的なケアに含まれます。大変ではありますが、多くの人にとって耐えられるものですし、長期間がんを安定させることもあります。

治療が終わった後、何に注意すればよいですか?

治療が終わると、再発の監視が中心になります。特に最初の2年間は数か月ごとに定期検診が行われます。医師とともに以下の点をチェックしていきます:

- 新たな、あるいは再発する症状(特に痛み、倦怠感、体重減少、貧血)

- 画像検査での変化

- 初回診断時に上昇していた腫瘍マーカーの再上昇

再発はもとの部位やリンパ節、あるいは肝臓や腹膜などの遠隔臓器に起こることが多いです。早期に見つかれば、再治療が可能なこともあります。胃がんを経験した方は、医療チームとの連絡を密に保ち、新しい症状を報告し、栄養面でのフォローアップを続けることが重要です。

結びに

胃がんは、症状の見落としやすい初期段階から、身体に大きな負担をかける治療、長い回復期間に至るまで、人生のあらゆる局面を変えていきます。診断を受けたばかりの人、化学療法の途中の人、胃のない生活に慣れようとしている人、静かに次の診察を待っている人——どの段階にあっても、この病気に一本道はありません。すべてはリアルタイムで進み、決断、疑念、待ち時間、小さな前進が積み重なっていきます。

この先どうなるかの完璧な地図はありません。ただ、知識、選択肢、そして支えがあります。答えを探し続けているあなたは、何も遅れてはいません。最も大切なこと——注意を払うこと、質問すること、関わり続けること——をすでに始めています。