犬も乳がんになるの?症状・診断・治療法を解説

前書き

犬――かけがえのない存在であり、家族の一員でもあるその子が、体調の異変を見せ始めたとき、足元の地面が揺らぐような気持ちになることがあります。そこに「がん」という言葉が出てくると、その衝撃はさらに大きくなります。乳がんと聞いて多くの人がまず思い浮かべるのは人間の病気であり、愛犬がそれにかかるかもしれないという知らせは、想像もしていなかった不安や疑問、決断を一気に突きつけてきます。

今このページを読んでいるあなたは、おそらく犬の乳がんについて情報を求めていることでしょう。診断のされ方、治療の選択肢、そしてこれから何が待っているのか。あなたには、単なる医学的な知識だけでなく、ペットとの深い絆を大切にしながら考えられる、明確な道しるべが必要です。

この記事は、そんなあなたのそばに寄り添うことを目的としています。犬の乳がんがどのように発症するのか、どんな兆候に早く気づくべきか、獣医師がどのように診断と治療を進めていくのか、そして現実的にどんなことが起こりうるのかを、わかりやすく説明していきます。もし新しいしこりに気づいたところであっても、すでに確定診断を受けている場合でも、何が起きているのかを正しく理解することで、目をそらさずに愛情と誠意を持った判断ができるはずです――それは、あなたの犬がずっと示してきた忠誠と同じものです。

まずはシンプルな問いから始めましょう。犬は本当に乳がんになるのでしょうか?

第1章:犬は本当に乳がんになるのか?

結論から言えば、答えは「はい」です。犬も乳がんを発症します。獣医学の世界では「乳腺腫瘍」と呼ばれることが多く、その名の通り乳腺にできる腫瘍のことを指します。特に避妊手術を受けていない、または遅れて手術を受けたメスの犬では、最も一般的に見られる腫瘍のひとつです。

実際、乳腺腫瘍はメス犬にできる全腫瘍のうち、およそ半数を占めると言われています。この数字は飼い主にとって意外かもしれません。多くの人は、がんを人間特有の病気だと思っているからです。しかし、生物学的にはそれほど違いはありません。人間と同様、犬の乳腺もエストロゲンやプロゲステロンといったホルモンの影響を受けます。これらのホルモンが長年にわたって制御されないままだと、細胞の異常増殖のリスクが高まっていきます。

ただし、すべての乳腺腫瘍が悪性というわけではありません。犬の乳腺腫瘍のおよそ半分は良性であり、ゆっくりと成長し、他の部位には転移しません。残りの半分は悪性であり、その中にも急速に進行するものと、比較的ゆっくり進むものがあります。

人間の乳がんと比べて、犬の乳腺腫瘍にはいくつか特有の特徴があります。たとえば、犬の乳腺は胸から下腹部にかけて一直線に並んで複数存在します。腫瘍はどの乳腺にもできますが、特に腹部側に近い乳腺にできやすい傾向があります。また、人間と違い、犬では複数の腫瘍が同時に出現することも少なくありません。

治療や予後は人間と同じなのでしょうか? 一部は似ています。局所の病変であれば、手術が今もなお主要な治療手段です。ただし、犬の場合は早期発見と迅速な対応が特に重要です。悪性腫瘍を放置すると、肺やリンパ節、他の臓器にすばやく転移する可能性があるからです。

もうひとつ、人間よりもはるかに重要なのが「予防」です。早期の避妊手術は、乳腺腫瘍の発症リスクを劇的に下げます。初回の発情前に避妊手術を行えば、生涯における乳がんのリスクはほぼゼロに近づくというデータもあります。

次のセクションでは、犬の乳がんが実際にどのくらい一般的なのか、そしてどんな要因がリスクを高めるのかを、さらに詳しく見ていきましょう。

第2章:犬の乳がんはどのくらい一般的?

乳腺腫瘍は、メス犬において非常に高い頻度で見られます。人間の乳がんの発生率と比較すると、その多さに驚かされるほどです。研究によると、避妊手術を受けていないメス犬の約4分の1が、一生のうちに乳腺腫瘍を発症すると報告されています。この数字は衝撃的であり、いかに早期の予防と意識が重要かを物語っています。

リスクはすべての犬に等しくあるわけではありません。避妊手術のタイミングが、生涯にわたる乳腺腫瘍のリスクを大きく左右します。最初の発情の前に避妊手術を受けた場合、乳腺腫瘍の発症率は1%未満にまで抑えられます。1回目の発情のあと、2回目の前に避妊しても依然として高い予防効果がありますが、複数回の発情を経験した後では、保護効果は急激に低下します。複数回の発情を経て避妊していない犬では、そのリスクはおよそ4分の1にまで上昇します。

犬種によっても違いがあります。なぜ差があるのかは完全には解明されていませんが、以下の犬種では乳腺腫瘍の発生率が高い傾向があります:

- プードル(特にミニチュアやトイ種)

- アメリカン・コッカー・スパニエル

- ダックスフンド

- マルチーズ

- ヨークシャー・テリア

- イングリッシュ・セッター

- ポインター種

これは「他の犬種は安全」という意味ではありません。どんな犬でも、避妊されていない、あるいは遅れて避妊された場合には、乳腺腫瘍が発生する可能性があります。ただし、上記の高リスク犬種では、特に高齢になるにつれて獣医がより注意深く経過を見る傾向があります。

年齢も重要な要素です。乳腺腫瘍の診断が最も多いのは、7歳から11歳の犬です。そのため、避妊されていない犬では中年期に入った段階で、定期的な触診や乳腺チェックを健康診断の一環として始めることが推奨されています。

住んでいる国や地域も、リスクに影響を与える可能性があります。たとえば、ヨーロッパや南米の一部など、日常的な避妊手術があまり一般的でない地域では、乳腺腫瘍の発生率が非常に高くなります。対して、米国のように若いうちから避妊手術が標準となっている地域では、乳腺腫瘍の割合は大幅に低くなります。

これらのデータは、乳がんがメス犬にとって現実的な脅威であることを明確に示しています。特に避妊していない犬にとっては顕著です。しかし、どの犬がリスクを抱えているのかを理解することで、飼い主も獣医も注意を強め、早期に異常を見つけ、最善の結果につなげることができます。

では次に、犬の乳がんがどうして発症するのか、そしてその中心にあるホルモンの役割について見ていきましょう。

第3章:犬の乳がんはなぜ起こるのか?

犬の乳がんは、人間と同様に「これが原因」と言い切れる単一の要因はありません。発症には、内的・外的なさまざまな要素が絡み合っており、その中でも中心的な役割を果たすのが「ホルモン」です。

なかでもエストロゲンとプロゲステロンの影響は非常に大きく、これらのホルモンへの長期的な曝露が、乳腺の異常な細胞増殖を引き起こすリスクを高めます。メス犬が発情を迎えるたびに、これらのホルモンの分泌が急増し、その刺激が繰り返されることで、乳腺細胞が変化する可能性が高まります。避妊手術を遅らせるほど、この累積リスクは上昇します。

だからこそ、早期の避妊手術には強い予防効果があります。卵巣を摘出することで、エストロゲンとプロゲステロンの主な供給源が断たれ、乳腺に対するホルモン刺激が遮断されます。その結果、多くの乳腺腫瘍の発生を未然に防ぐことができるのです。

また、遺伝的要因も関係していると考えられています。プードル、コッカー・スパニエル、ダックスフンドなどの犬種で乳腺腫瘍の発症率が高い傾向があり、これらの犬種には、がんに対して生まれつきの感受性がある可能性があります。具体的な遺伝子変異の全容はまだ解明されていませんが、現在も研究が進められています。

環境要因についても一部で指摘されていますが、ホルモンとの関連に比べると証拠は不十分です。いくつかの研究では以下の要素が注目されています:

- 食事と肥満:特に若いころから体脂肪の多い犬では、乳腺腫瘍のリスクが上がるという報告があります。脂肪組織はエストロゲンに似た物質を分泌するため、腫瘍形成に関与する可能性があります。

- 化学物質への曝露:農薬や工業化学物質などの環境汚染物質とがんの関係も一部で検討されていますが、現時点で決定的な因果関係は示されていません。

- 他のがんとの関係:一種類のがんを経験した犬は、他のがんのリスクもやや高まる傾向がありますが、乳腺腫瘍は基本的に独立して発症することが多いです。

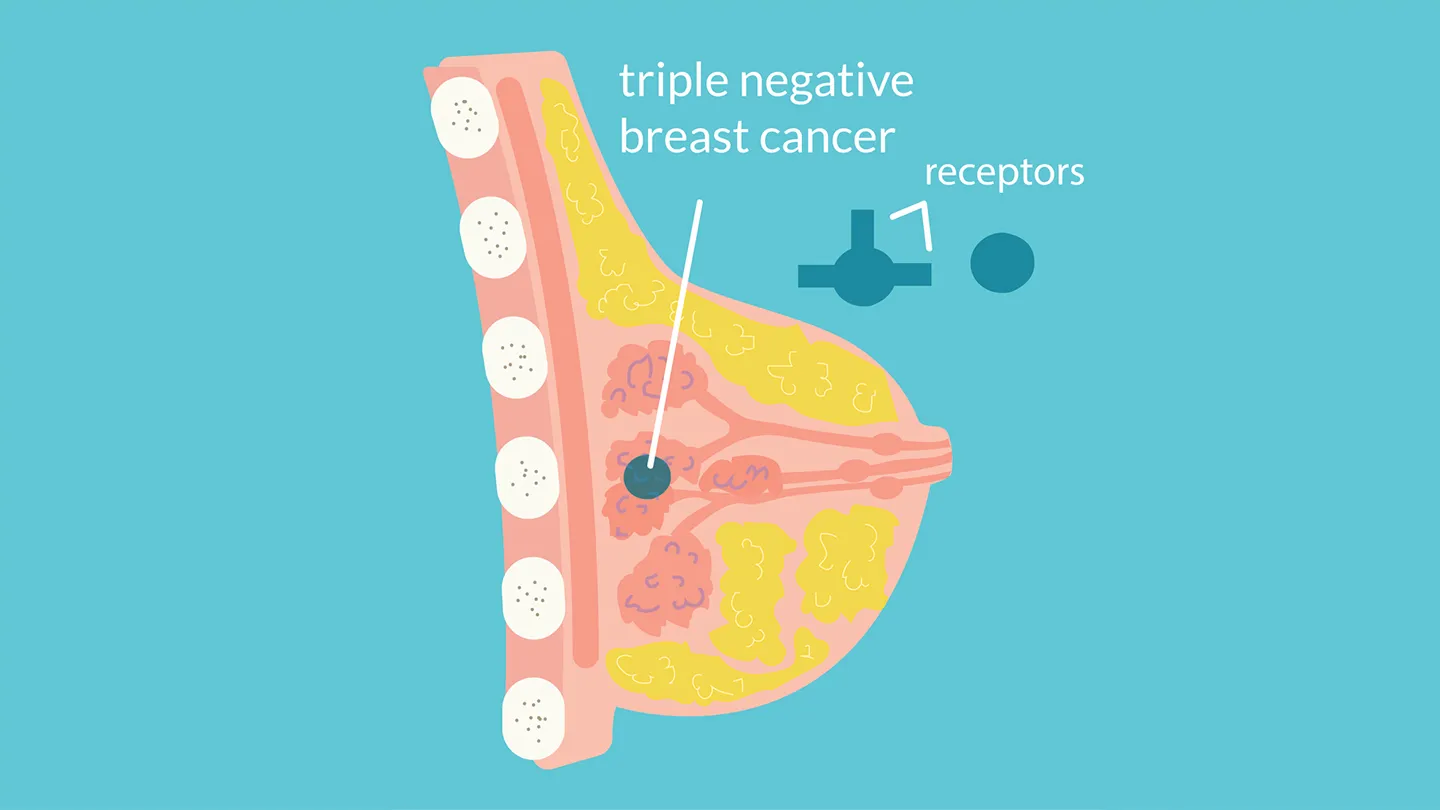

重要なのは、犬の乳腺腫瘍は「ホルモンの影響を受けて発症する」ものの、いったん形成されると「ホルモン依存ではなくなる」ケースが多いという点です。つまり、腫瘍の成長にはホルモンが関与していても、いざがんができてしまうと、その後の避妊手術では進行を止めきれないこともあるということです。効果がまったくないわけではありませんが、最大の効果はあくまで予防的に行った場合に得られます。

こうした原因を知ることは、単なる知識ではありません。飼い主として「早期避妊を選ぶ」「体重管理を心がける」「定期健診を欠かさない」といった行動をとることで、将来的にこの病気と向き合うリスクを実際に減らすことができるのです。

次は、飼い主として実際に注意して見るべきサイン――犬の乳腺がんの初期症状と、それを見逃さないためのポイントについて解説していきます。

第4章:犬の乳がんの初期サインを見逃さないために

多くの飼い主が最初に異変に気づくのは、ふとした瞬間です。お腹をなでているとき、ブラッシング中、あるいはソファでくつろいでいるとき――愛犬のお腹に手を当てたときに、今までなかった小さなしこりを感じることがあります。それが痛そうではないし、犬自身もまったく気にしていないように見えるかもしれません。しかし、こうした微細な変化が、乳腺腫瘍の最初のサインであることは少なくありません。

最も一般的な初期サインは、乳腺の近くにできた固いしこりや結節です。犬には胸から鼠径部にかけて5対の乳腺があり、どの部位にも腫瘍ができる可能性があります。ただし、ホルモンの影響を強く受けることから、特に腹部側の乳腺にできることが多いです。

しこりは次のような特徴を持つことがあります:

- グリーンピースやビー玉ほどの大きさ

- 皮膚の下でやや可動性があるか、しっかり固定されている

- 単発または複数(複数同時に現れることも)

- 初期は痛みを伴わないことが多い

この段階では、触っただけでは良性か悪性かを見分けることはほぼ不可能です。良性の腫瘍でも硬くて動かない場合があるため、どんなに無害に見えても、新たなしこりを見つけたらすぐに獣医の診察を受けることが勧められます。

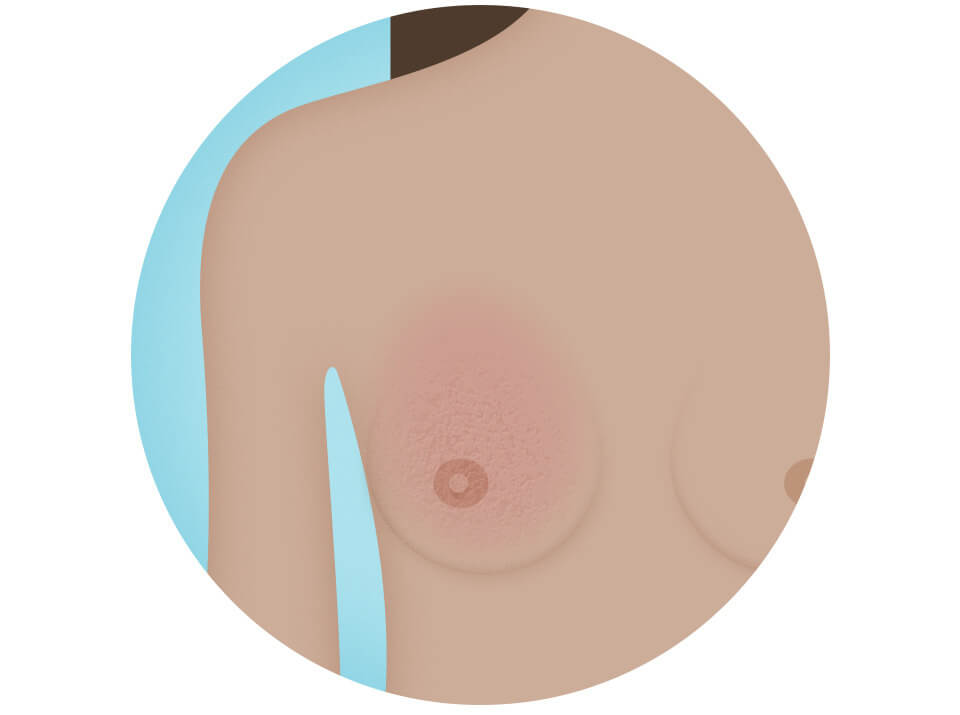

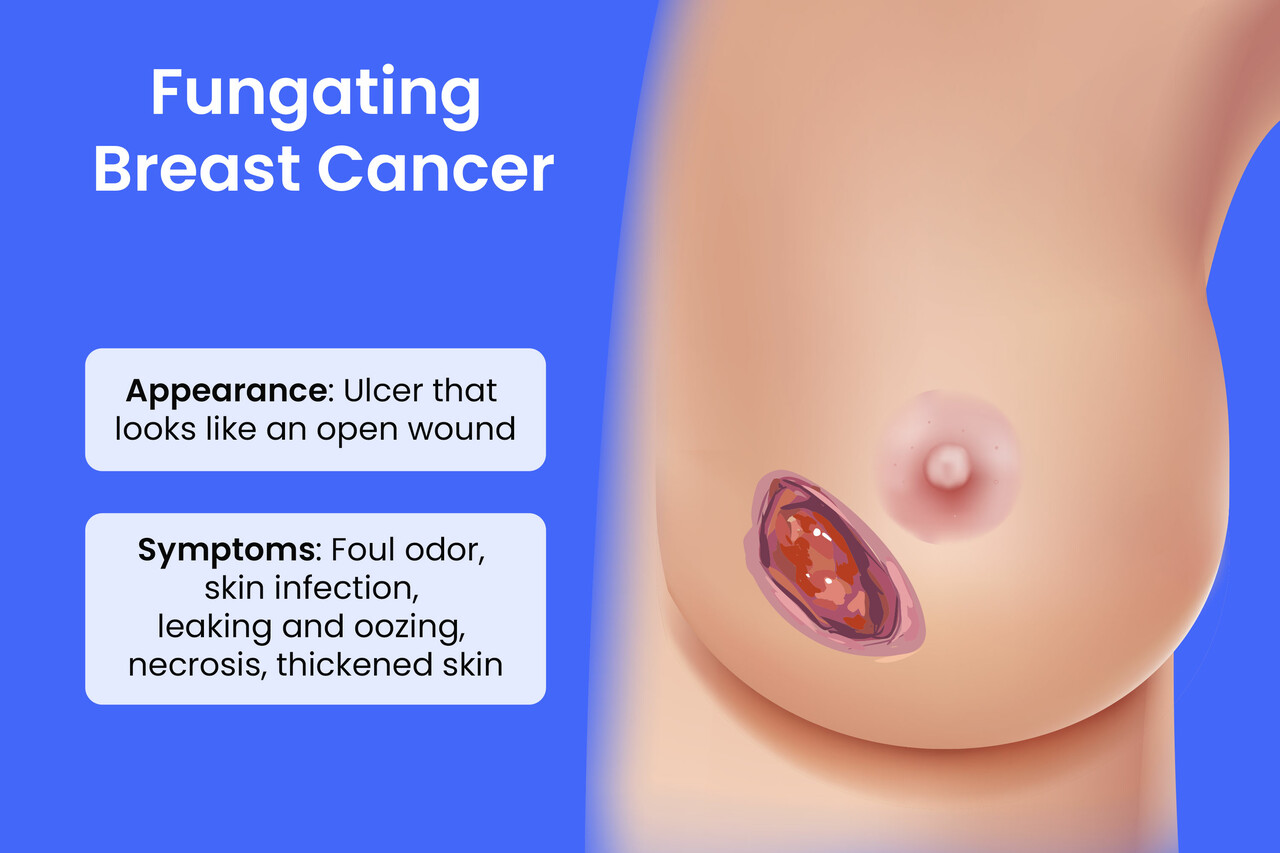

腫瘍が進行すると、次のような症状が現れることがあります:

- 潰瘍化:腫瘍の上の皮膚が崩れて、ただれや傷になる

- 赤みや腫れ:炎症によって周囲が赤く腫れる

- 分泌物:感染や潰瘍化によって血液、膿、液体が出てくる

- 痛み:腫瘍が大きくなったり感染したりすると、触れたときに不快感を示すことがある

- 行動の変化:食欲減退、元気がない、孤立するといった変化が進行に伴って見られることもある(ただし、多くの犬はかなり進行するまで痛みを隠す)

これらの後期サインが出るまで待たないことが重要です。犬の乳腺腫瘍は急速に成長・転移することがあります。小さなしこりでも、数ヶ月放置すると大きな腫瘤に変わり、肺やリンパ節に広がってしまうこともあります。

「若い犬には関係ないのでは?」と思う飼い主もいます。たしかに乳腺がんは中高齢の犬に多く見られますが、早期に避妊されなかった若い犬も完全に無縁ではありません。週に1〜2回、お腹をなでる習慣をつけておくだけで、変化を早く見つけやすくなり、治療効果も高められます。

次は、「何かおかしい」と気づいたときに取るべき行動――そして、なぜ早期に獣医に相談することが明暗を分けるのかについてお話しします。

第5章:いつ獣医に診てもらうべきか

犬のお腹にしこりを見つけたら――たとえそれが小さくても、犬が元気に見えても――それは獣医に連絡を取るタイミングです。「様子を見てから決めよう」と思うのはよくあることですが、乳腺腫瘍においては早期対応こそが、簡単な手術で済むか、長く厳しい治療が必要になるかの分かれ目になります。

診察ではまず、身体の詳細な触診が行われます。獣医師はしこりを見るだけではなく、慎重かつ全体的に身体をチェックします。

- 乳腺全体の触診:見つけたしこりだけでなく、他の乳腺部位にも触れてチェックします。1つの腫瘍が見つかっても、他の部位にまだ小さすぎて感じ取れない腫瘍ができていることもあります。追加のしこりが見つかることで、治療計画が大きく変わることもあります。

- リンパ節の確認:特に前足の下(腋窩リンパ節)や後ろ足の付け根(鼠径リンパ節)に注目します。これらが腫れていたり硬くなっていた場合、がん細胞がリンパ系を通じて拡がっている可能性が考えられます。これは治療戦略を立てるうえで重要な情報です。

- しこりそのものの評価:サイズ、形状、硬さ(硬い・柔らかい・混在しているなど)、可動性(皮膚の下で動くか、深く固定されているか)、皮膚の状態(正常・引き伸ばされている・潰瘍化している)を詳しく観察します。これらの特徴は確定診断ではありませんが、悪性の可能性を推測する手がかりになります。

「触った感じで良性か悪性か分かりますか?」という質問はよくありますが、残念ながら、触診だけで判断することはできません。硬くて動かない腫瘍が良性だったり、柔らかくて動く腫瘍が悪性だったりすることもあるからです。確実に知るには、細胞レベルの検査が必要です。

この段階で、獣医師は以下のような追加検査を勧めることがあります:

- 細針吸引(FNA):細い針で細胞を吸い出し、顕微鏡で確認する

- 生検(バイオプシー):しこりの一部、または全体を切除し、病理検査に回す

これらの検査で、細胞の性質やがんの有無、進行度を詳しく調べることができます。

また、診察時には愛犬の過去についていくつか質問されるかもしれません:

- 避妊手術は済んでいるか? いつ行ったか?

- 発情周期は何回経験したか?

- しこりに気づいてからどのくらい経つか?

- 最近の食欲、行動、呼吸に変化はあるか?

しこりが悪性の可能性がある場合、肺やリンパ節への転移の有無を確認するため、追加の画像診断(X線や超音波など)を行うこともあります。

この初診の段階で、頭の中がパニックになってしまう飼い主も少なくありません。「がんかもしれない」と思うだけで最悪のケースが頭をよぎるのは当然です。でも実際には、多くのケースで早期発見が可能であり、早期治療によって大きな成果を得られることも珍しくありません。「様子を見る」のではなく、「早く動く」ことで愛犬の未来が大きく変わるのです。

次は、乳がんの診断がどのように確定されるのか、そして診断後にどんなステップがあるのかを、さらに詳しく見ていきましょう。

第6章:犬の乳がんはどう診断されるのか

犬の乳がんの診断は、「しこりを見つける」ことだけで終わりません。その腫瘍がどんな性質を持っているのか、どの程度悪性なのか、すでに体内のどこかに転移しているか――これらを一つひとつ丁寧に明らかにするプロセスが必要です。そしてその情報すべてが、治療方針を決定する土台になります。

身体検査のあと、ほとんどの獣医師が最初に提案するのが**細針吸引(FNA:Fine-Needle Aspiration)**です。これは、非常に細い針を腫瘍に刺して、細胞を少量だけ採取し、顕微鏡で観察する方法です。FNAは侵襲が少なく、比較的すばやく結果が得られることもあります。たとえば、液体で満たされた嚢胞なのか、固形の腫瘤なのかを判断するのに役立ちます。

ただし、FNAには限界があります。特に乳腺腫瘍では、がん細胞が針にうまく入りにくかったり、良性と悪性の細胞が顕微鏡上では非常によく似ていたりすることがあり、確定的な診断が出ないこともあります。

FNAの結果が不明瞭または疑わしい場合、次のステップは生検(バイオプシー)です。これには主に2つの方法があります。一つは、特別な針で腫瘍の一部を採取するコア生検。もう一つは、腫瘍が小さくて表面に近い場合、**腫瘍全体を手術で取り除いて診断と治療を同時に行う「切除生検(エクシジョナル・バイオプシー)」**です。

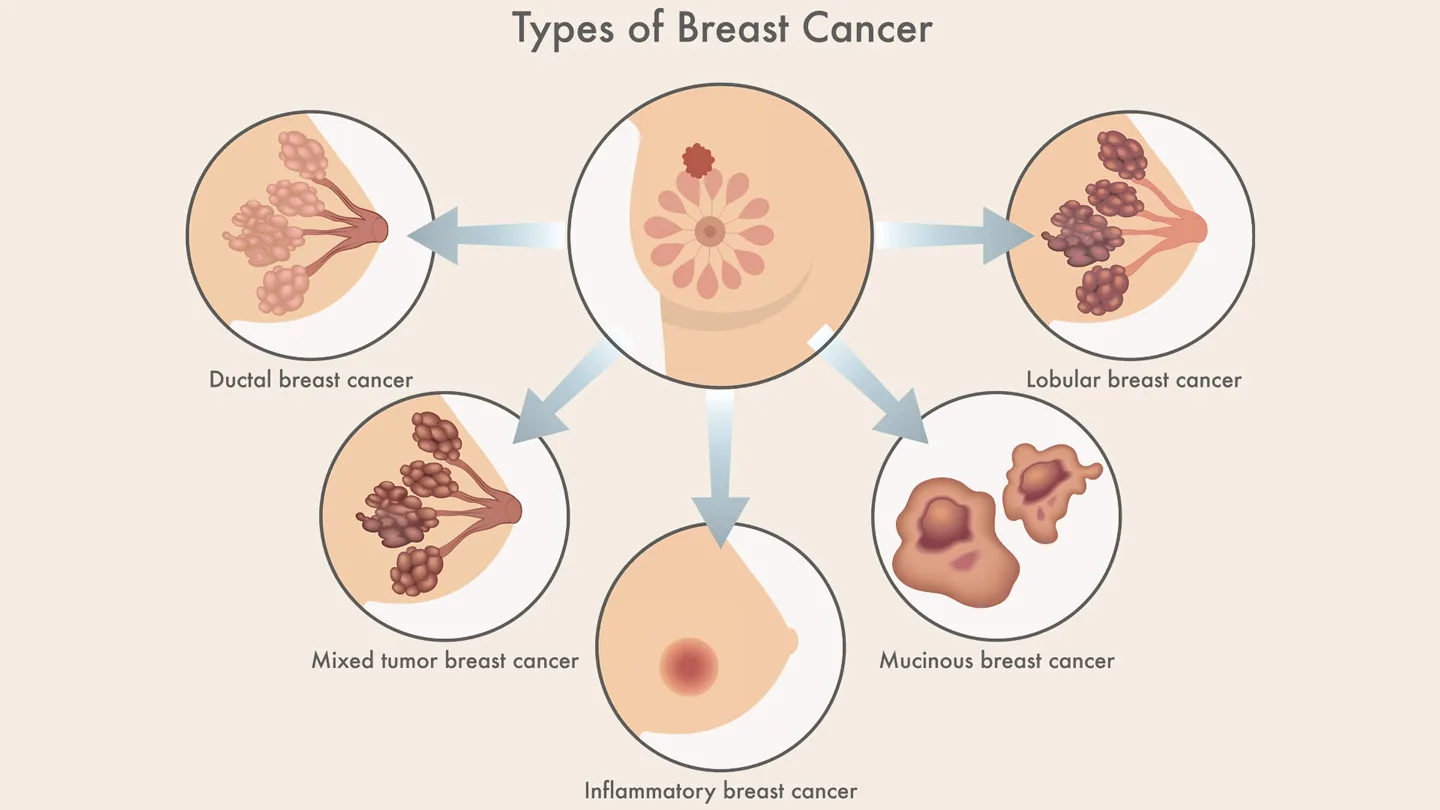

採取された組織は病理検査機関に送られ、獣医病理医によって詳しく観察されます。そこでわかるのは以下の点です:

- 腫瘍が良性か悪性か

- 乳腺腫瘍の具体的なタイプ(腺癌、混合型腫瘍、肉腫など)

- グレード(がん細胞がどの程度異常かつ攻撃的な性質を持っているか)

同時に行われるのが病期(ステージ)の確認です。これは、がんが乳腺の外に転移していないかを調べる検査です。

まず行われることが多いのが胸部X線撮影です。肺は犬の乳がんが転移しやすい代表的な部位のひとつです。通常、右側・左側・正面の3方向から撮影して、小さな結節でも見逃さないようにします。

もしX線に怪しい影があった場合、あるいはより詳細な情報が必要な場合は、**腹部エコー(超音波検査)**が行われます。これにより、リンパ節、肝臓、その他の腹部臓器への転移があるかを確認できます。

場合によっては、特に積極的な治療を検討している場合に限り、CTスキャンなどの高度画像診断が提案されることもあります。これにより、病変の大きさや位置関係をより正確に把握できます。

これらのステップを通じて、獣医チームは「どんながんなのか」「どのくらいのスピードで進行するか」「どこまで拡がっているか」といった全体像を把握します。そのうえではじめて、現実的で的確な治療計画を立てることができるのです。そしてその計画こそが、愛犬にとって最も健康で快適な暮らしを実現するための第一歩になります。

次の章では、診断が確定したあとに取れる治療の選択肢――手術から化学療法、その中間にあるあらゆる手段まで――について、詳しく見ていきましょう。

第7章:犬の乳がんに対する治療法

乳腺がんの診断が確定すると、治療は通常すぐに開始されます。犬の場合、治療の中心となるのは手術です。ただし、腫瘍の性質や進行度、転移の有無によっては、他の治療法が併用されることもあります。

ここでは主要な治療法をひとつずつ見ていきましょう。

手術

手術は、犬の乳腺腫瘍に対する基本的かつ最も一般的な治療法です。目的は明確で、腫瘍を広く、きれいなマージン(余白)ごとに完全に切除し、再発のリスクを下げることです。

しこりが1つで小さい場合は、「腫瘤摘出術(ルンペクトミー)」と呼ばれる方法で、腫瘤とその周囲の正常組織を少量だけ取り除く処置で済むことがあります。しかし、腫瘍が複数ある場合や、腫瘍が大きい場合には、**その側の乳腺全体を取り除く「片側乳腺切除術(ユニラテラル・マステクトミー)」**が勧められることもあります。

また、腫瘍の近くにあるリンパ節が腫れている、またはがんの可能性がある場合、それらも同時に切除することがあります。

手術の成功率は、早期発見に大きく左右されます。腫瘍がまだ小さく、局所にとどまっている段階で発見された場合、手術だけで治癒できる可能性が高くなります。

避妊手術(卵巣子宮摘出術)

まだ避妊されていない犬の場合、腫瘍切除と同時に避妊手術を行うことがほとんどです。卵巣を摘出することで、乳腺腫瘍の進行に影響を与えるエストロゲンやプロゲステロンといったホルモンの供給源を絶つことができます。

すでにがんができてからの避妊手術は、早期の予防と同じ効果を持つわけではありませんが、特にホルモン感受性のある腫瘍に対しては進行を遅らせ、予後を改善する効果があるとされています。

化学療法(抗がん剤治療)

腫瘍が攻撃的でグレードが高い場合や、リンパ節や他臓器への転移が認められる場合、化学療法が検討されます。

人間の乳がんとは異なり、犬では化学療法はすべてのケースに標準的に行われるわけではなく、高リスク症例に限定して行われることが一般的です。

犬の乳腺がんに使用される主な抗がん剤には、カルボプラチン、ドキソルビシン、シクロホスファミドなどがあります。

副作用は人間よりも軽度であることが多く、ほとんどの犬は毛が抜けることも少なく、支持療法を併用することで比較的良好に治療を受けられます。

放射線治療

犬の乳腺がんでは、放射線治療はあまり一般的ではありません。しかし、手術で完全に腫瘍が取り切れなかった場合や、腫瘍が周囲組織に深く浸潤している場合には、局所制御のために放射線治療が検討されることがあります。

再手術が難しい場合でも、放射線治療によって生活の質を向上させる効果が期待できます。

緩和ケア

がんが進行しすぎて手術ができない場合や、犬の全身状態が手術に耐えられない場合は、**根治ではなく快適さを優先する「緩和ケア」**に移行します。

この場合、鎮痛薬、抗炎症薬、感染を伴う腫瘍に対する抗生物質、潰瘍部のケアなどが行われ、残された時間を少しでも快適に過ごせるようにすることが目標となります。

治療法の選択は、次のような複数の要素に基づいて決まります:

- 腫瘍の大きさとタイプ

- 転移の有無

- 犬の年齢と全身状態

- 飼い主の希望や治療に対する価値観

積極的に治癒を目指す飼い主もいれば、痛みの少ない日々や残された時間の充実を優先する飼い主もいます。どちらが「正解」ということはありません。それぞれの犬と家族にとって最も納得できる選択が、最も良い選択です。

次の章では、診断後に現実的にどんな経過が待っているのか――そして、乳腺がんの種類や進行度によって予後がどう変わるのかを、具体的に見ていきましょう。

第8章:予後――診断後に何が待っているのか

犬が乳がんと診断されたあと、ほとんどの飼い主が最初に口にするのは、とてもシンプルな言葉です――たとえそれが涙まじりの声でも、手の震えを隠せなくても。「あと、どれくらい生きられますか?」

答えはいつも明確とは限りませんが、現実的で誠実な目安となるパターンは存在します。

予後に最も強く影響するのは、その腫瘍が良性か悪性かです。良性の乳腺腫瘍で、完全に手術で取り除くことができた犬は、その後もがんに悩まされることなく、通常どおりの寿命をまっとうすることが少なくありません。

一方、悪性腫瘍と診断された場合は、より複雑な道のりになります。腫瘍の大きさ、種類、グレード(悪性度)、転移の有無など、個々の性質が今後の経過に大きな影響を与えます。

腫瘍のサイズは、多くの人が思っている以上に重要です。研究によれば、直径3センチ未満(ぶどう1粒くらいの大きさ)の腫瘍は予後が良好である傾向が強いとされています。逆に5センチを超えると、目に見えない転移がすでに始まっている可能性が高まり、予後は悪化します。

**腫瘍のグレード(病理検査で判定される悪性度)**も大きな要素です。グレードが低い腫瘍は成長が遅く、転移もしにくい傾向がありますが、グレードが高い腫瘍は最初から非常に攻撃的な性質を示すことが多いです。

リンパ節への転移があるかどうかは、予後を大きく左右する要因のひとつです。手術時に近くのリンパ節にがん細胞が確認された場合、たとえ画像検査で他臓器に異常が見つからなくても、体内にはすでに目に見えない転移が広がっている可能性が高いと考えられます。このような症例では、より積極的な治療や綿密な経過観察が必要になります。

すでに肺や肝臓、骨などの遠隔臓器に転移している場合は、治療の目的が根治から緩和(QOLの維持)へと切り替わることが一般的です。生存期間はがんの増殖スピードや治療への反応、犬自身の体力により大きく異なりますが、転移性乳腺がんと診断された場合、平均的な生存期間は「年単位」ではなく「月単位」であることが多いのが現実です。

とはいえ、すべての症例が当てはまるわけではありません。

たとえば、悪性腫瘍と診断された犬でも、手術で完全に取り除けて、早期に発見された場合には、2年以上元気に過ごすこともあります。

また、転移があっても進行が遅ければ、緩和ケアを受けながら長期間穏やかに過ごす犬も存在します。

忘れてはならないのが、早期の避妊手術によって予後が大きく改善するという事実です。すでに腫瘍がある状態で避妊しても、完全にリスクを消すことはできませんが、ホルモン感受性腫瘍の進行を遅らせ、結果的に長期的な健康を守る助けとなります。

そして、若いうちに避妊しておけば、そもそも乳腺がんの発症自体をほぼ防ぐことができます。

どんな診断結果であれ、大切なのは「この子が、快適で dignified(尊厳のある)な日々を、できる限り長く送れるようにすること」です。

治療とは、ただ数値を追いかけるものではありません。

それは、犬と飼い主が「一緒にいられる時間」を、現実的で意味のある形で延ばすための手段です。

次の章では、すべての飼い主が今すぐできること――乳がんを予防するための実践的な方法についてご紹介します。

第9章:犬の乳がんを予防するには

犬の乳がんについて言えば、「予防」はただの願望ではありません。飼い主自身の選択で、実際に大きく影響を与えられる領域です。

人間の乳がん予防は複雑で、不確実な要素が多く含まれますが、犬においてはたったひとつの決断が非常に大きな違いを生みます――それが「早期避妊」です。

**初回の発情前に避妊手術を受けた雌犬の乳腺腫瘍発生率は、ほぼゼロに近く(0.5%未満)**抑えられることがわかっています。

もし初回の発情後、2回目の発情前に避妊を行った場合でも、そのリスクはわずかに上がるものの、依然として非常に低く保たれます。

しかし、発情のたびにホルモンの刺激が繰り返されることで、乳腺組織はがん化リスクを徐々に蓄積していきます。

複数回の発情を経験したあとでは、避妊による予防効果は大きく減少します。

「では、すでに年を取った犬を今から避妊する意味はあるのか?」と疑問に思う方もいるでしょう。

多くの場合、答えはYESです。とくにまだ腫瘍が見つかっていない犬なら、避妊することで今後の腫瘍リスクを減らす効果が期待できます。

すでに乳腺に腫瘤が見つかっている場合でも、腫瘍摘出と同時に避妊手術を行うことで、長期的な再発予防や新たな腫瘍発生の抑制に寄与する可能性があります。

避妊手術以外にも、自宅での定期的な触診が、予防と早期発見の両面で非常に重要な役割を果たします。

犬が**中年期(おおよそ6〜7歳、犬種によって異なる)**に差しかかる頃から、月に1回、乳腺チェーンを手で優しくなでて、異常がないか確認する習慣を始めましょう。

胸からお腹にかけて、手のひらを使ってゆっくり触ってみるだけでも、小さなしこりを早く見つけるチャンスが増えます。

定期的な動物病院での健康診断も、予防と早期発見のカギです。

乳腺腫瘍のある犬の多くは、しこりが明らかになるまで全く体調の異変を見せないことがあります。

定期検診の際に獣医師が微細な変化を見つけることで、がんを初期段階で発見できる可能性が高まります。

さらに近年注目されているのが、食事管理と体重管理が予防に役立つのではないかという点です。

避妊ほど明確なデータはありませんが、若い頃から太りすぎないように気をつけ、適正体重を保つことは、乳腺腫瘍を含めたさまざまながんのリスクを減らす傾向があることが報告されています。

脂肪組織はエストロゲン様の物質を分泌するため、過剰な脂肪がホルモン関連のがんの発症に間接的に関与している可能性があると考えられています。

環境要因、たとえば農薬や化学物質への曝露なども研究されていますが、現時点では確実な予防策は見つかっていません。

ただし、清潔な生活環境、バランスの取れた栄養、不要な化学物質を避けることは、基本的な健康を守る意味でも大切です。

最終的に、乳がん予防において最も有効なのは、次の2つです:

- 早期の避妊手術

- 飼い主による日常的な観察と注意深さ( vigilance )

この2つを組み合わせることで、がんが根を張る前に防ぐという、最良の予防策を講じることができます。

次章では、犬の乳がんについて飼い主からよく寄せられる質問を取り上げて、具体的な疑問に答えていきます。

あなたが今、すでに気になっていることも出てくるかもしれません。

第10章:犬の乳がんに関するよくある質問(FAQs)

犬が乳がんと診断されたとき、あるいは気になるしこりを見つけたとき――飼い主の頭には次々と疑問が浮かびます。

それは医学的な疑問かもしれませんし、感情的な問いかもしれません。どちらにせよ、そのすべてが重要です。

ここでは、飼い主の方々からよく寄せられる質問と、その答えをできるだけ明確かつ正直にお伝えします。

オスの犬も乳がんになりますか?

はい、ごくまれですが、オス犬にも乳腺がんが発生することがあります。

人間と同様に、オス犬にも退化した乳腺組織があり、そこに腫瘍ができることがあります。

ただし、そのリスクはメス犬よりもはるかに低く、非常に稀です。

また、発見が遅れやすいため、オス犬の乳がんはより進行した状態で見つかる傾向があり、攻撃的にふるまうケースが多いとされています。

しこりががんなのかどうか、自分で見分けることはできますか?

触っただけでは判断できません。

良性と悪性のしこりは、硬さ、柔らかさ、動きやすさ、固定されているかどうか――いずれも見た目や触感で区別がつきません。

唯一確実なのは、獣医師による検査と細胞・組織の分析です。

だからこそ、どんなに「大したことなさそう」と思えるしこりでも、必ず獣医師に診てもらうべきなのです。

年を取った犬でも、避妊手術をする意味はありますか?

多くの場合、意味はあります。

確かに、最も効果的なのは若いうちの避妊ですが、年齢を重ねた犬でも、避妊によってホルモンの刺激を止めることで、腫瘍の進行を遅らせたり、新しい腫瘍の発生を抑えたりする可能性があります。

もし現在しこりがなく、全身的に健康であれば、遅めの避妊にも予防的な価値があります。

乳がんと診断された犬は、どのくらい生きられるのでしょうか?

生存期間はケースによって大きく異なります。

小さな良性腫瘍を完全に摘出できた犬は、通常の寿命をまっとうすることがよくあります。

悪性であっても局所にとどまっている腫瘍であれば、手術後に何年も元気に過ごす犬も少なくありません。

一方で、すでに転移が進んでいる場合は、生存期間が「数か月単位」となることもありますが、緩和ケアによって「穏やかで意味のある時間」をしっかり確保できることもあります。

良性腫瘍が後から悪性化することはありますか?

通常はありません。

良性腫瘍はそのまま良性のままであることがほとんどです。

ただし、別の場所に新たな悪性腫瘍ができることはあります。

特に避妊していない犬の場合、乳腺全体がホルモンの影響を受け続けているため、新たながんが生じるリスクが残ります。

だからこそ、良性腫瘍を取り除いたあとも、定期的なチェックと経過観察が欠かせません。

愛犬の健康に関して、「些細すぎる」「くだらない」質問は存在しません。

気になったら聞く、変化を見つけたら確認する――そうした行動が、がんの早期発見にも、安心感にもつながります。

もし判断に迷ったら、心配なことがあれば、あるいはただ安心したいだけでも、獣医師はそのために存在しています。

どんなときも、あなたと愛犬のそばにいるパートナーなのです。

第11章:おわりに

犬の乳がんという診断に直面すること――それは、特別な種類の心の痛みです。

それは単に病気に対処するということではありません。希望と不安、忠誠と愛情が絡み合った時間を、日々のルーティンと小さな仕草の中で過ごすことなのです。

医学的な事実は重要です。

早期発見は、犬の未来を大きく左右します。

若いうちの避妊手術は、命を救います。

迅速な診断と適切な治療によって、がんを抱えながらも長く健やかに暮らせる犬は少なくありません。

でもその先には、数値では測れないものがあります――あなたと犬の間にある絆と、その絆が生み出す力です。

治療の選択は、医学的な判断だけで決まるものではありません。

それは個人の決断であり、犬の性格、ご家庭の価値観、ケアを支える力、そして残された時間への想いが反映されたものです。

完治を目指して、すべての治療を選ぶ飼い主もいれば、快適さを最優先して、穏やかな日々を大切にする選択をする飼い主もいます。

どちらも、深い愛から生まれた正しい選択です。

獣医師は腫瘍だけを診るわけではありません。

ご家族を診ているのです。

選択肢を整理し、現実を見つめる手助けをし、飼い主の決断を尊重する――それが、彼らの役目です。

もしあなたがこの道を歩いているのなら、どうか知っていてください。あなたは一人ではありません。

あなたの犬は、変わらぬ忠誠心でそばにいます。

そして、あなたが選ぶどんなケアであっても、それは毎日をともに生きようとする「勇気ある愛のかたち」です。

犬の乳がんは、たしかに深刻な病気です。

でも、絶望ではありません。

早期の対応、丁寧なケア、そして揺るがないまなざしがあれば、多くの犬たちは、診断後も――何か月も、時には何年も――しっぽを振り、おもちゃを追いかけ、ソファで丸くなり、命の味わいを重ねていきます。