乳がんの種類:乳頭がんから炎症性乳がんまで

前書き

もしあなた自身が最近「乳がん」と診断されたばかりだったり、大切な人がそう告げられたばかりなら、次々に出てくる名前や分類に戸惑いを感じているかもしれません。乳管がん、小葉がん、乳頭がん、炎症性がん、トリプルネガティブ――次々と伝えられる言葉は、何が何だかわからないうちに流れ込んできます。

でも、乳がんの「タイプ」を理解するというのは、難しい医学用語を暗記することではありません。それは、医師が治療を選ぶときに何を見ているのか、これからどんな経過が予想されるのか、どんなことを質問していいのかを知ることです。あるタイプのがんはゆっくりと、予測しやすく進行します。一方で、動きが速く、まったく違う対応が必要になるタイプもあります。それぞれが異なる課題を抱えています――でも、どれであっても、あなた自身の力や尊厳、未来への可能性を奪うものではありません。

この記事では、その違いをひとつずつ、丁寧にわかりやすく見ていきます。医師が乳がんをどう分類するのか、各タイプが何を意味するのか、それが治療方針にどう関わるのか、そして、そうした違いを知ることがなぜ大切なのかを、一緒に考えていきましょう。

まずは「なぜ、医師たちはこんなにも乳がんの『タイプ』にこだわるのか」から始めましょう。

パート1:乳がんのタイプが重要な理由

医師が「乳がんのタイプ」と言うとき、それは単なる専門用語ではありません。タイプとは、そのがん細胞がどんな姿をしていて、どのように振る舞い、どれくらい広がりやすく、どの治療が効果的かを示す情報なのです。それは、単なる統計ではなく「実際の状況に合った治療計画」を立てるための、最初の鍵となるものです。

乳がんはひとつの病気ではありません。あるタイプは進行が遅く、あるタイプは非常に速く広がります。ホルモン療法に反応しやすいタイプもあれば、より強力な治療が必要なものもあります。その違いを理解することで、医師も患者も、「このがんが実際にどう動いているのか」に基づいた選択ができるようになります。がんの大きさや場所だけでは、見えてこない情報です。

「どのタイプであっても、がんは広がる可能性があるのだから、タイプなんて関係ないのでは?」と思うかもしれません。でも、がんの進み方――どれくらいの速さで動くか、どこに転移しやすいか、薬にどう反応するか――は、がんの生物学的な性質に強く依存していて、それはタイプごとに大きく異なるのです。たとえば、同じ大きさ・同じステージの腫瘍を持っている二人の患者がいても、タイプが異なれば進行の仕方も、治療の効き方もまったく違ってくることがあります。

実際の医療現場では、この「タイプ」の違いがほとんどすべての判断に関わってきます。手術を先にすべきか、化学療法を先にすべきか。ホルモン療法が有効か。分子標的薬を使うべきか、標準的な化学療法でよいか。再発のリスクが高く、今すぐに強力な治療が必要なのか。それとも、より穏やかな対応で様子を見ることができるのか。こうした問いの出発点になるのが「タイプ」なのです。

そして患者にとっても、自分の乳がんがどのタイプなのかを知っていると、これからの道のりが少しだけ「見える」ものになります。治療の選択肢、予想される効果、副作用、経過観察の頻度など、医師の話に背景がつき、より深く理解できるようになります。それは未来を完璧に予測することではありません。でも、現実を見据えて、目を開いたまま前に進む助けになるのです。

次のセクションでは、「乳がんの分類方法」について詳しく見ていきます。実は「タイプ」という言葉の中には、医療の世界でいくつもの意味が含まれているのです。

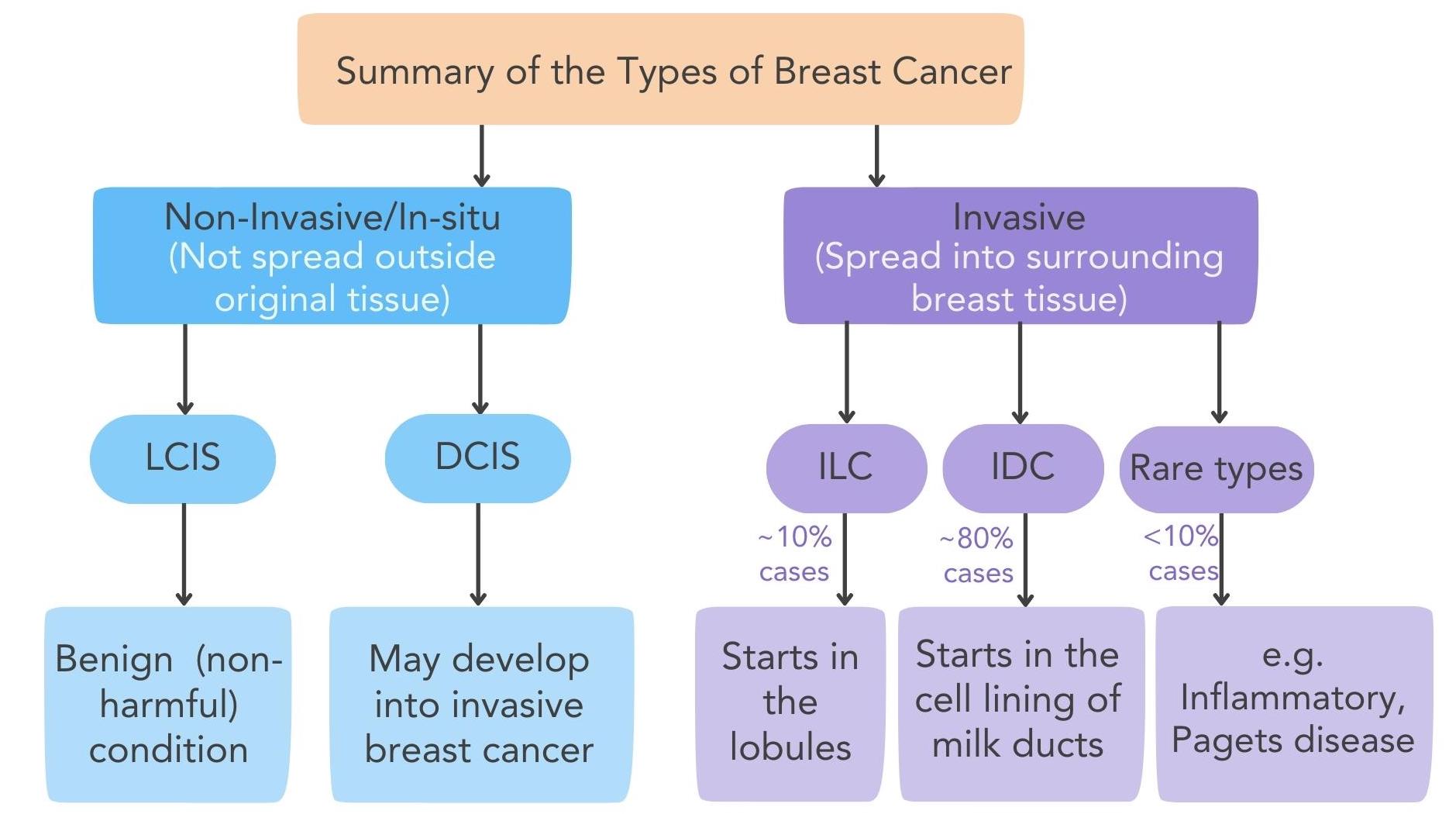

パート2:乳がんの分類方法について

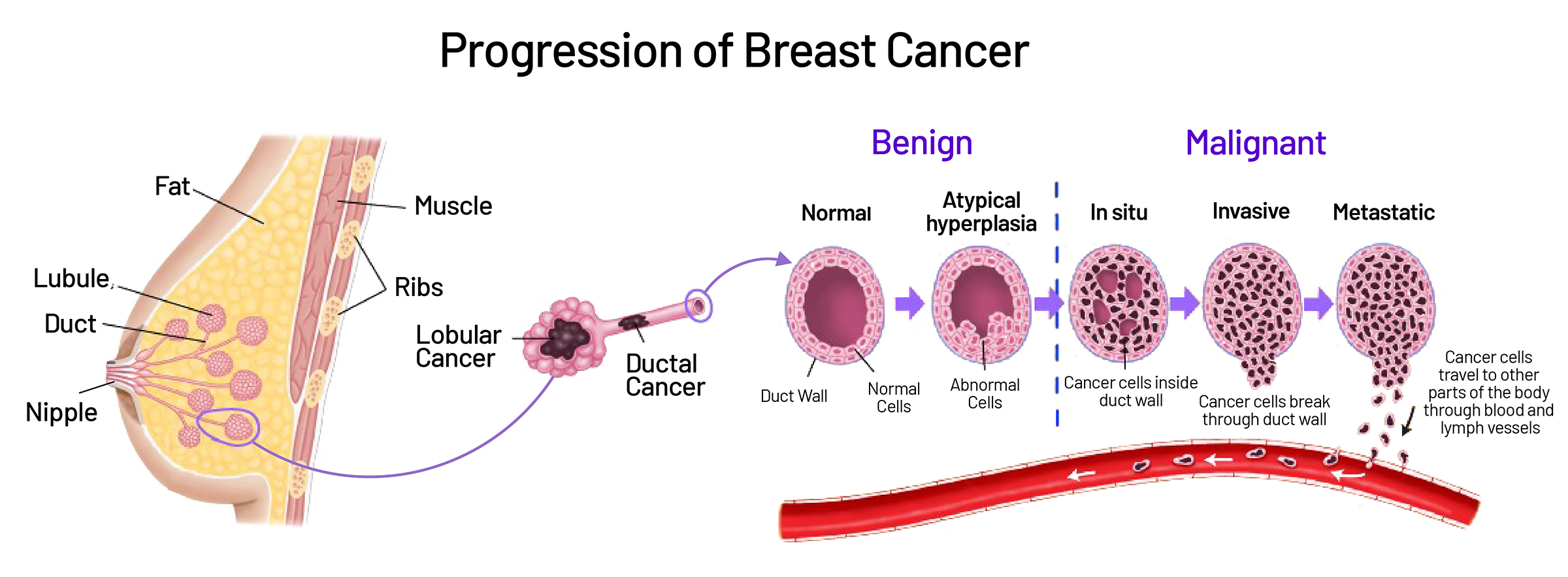

医師が「乳がんのタイプ」について話すとき、それは実際には複数の意味を含んでいます。一つは、がんがどこから発生したのか、顕微鏡で見たときに細胞がどのように見えるかという「形態的な特徴」です。しかし、もう一つの層として、「がんの成長を分子レベルで何が駆動しているのか」という視点もあります。どちらの情報も非常に重要で、これらを組み合わせて診断や治療計画が立てられます。

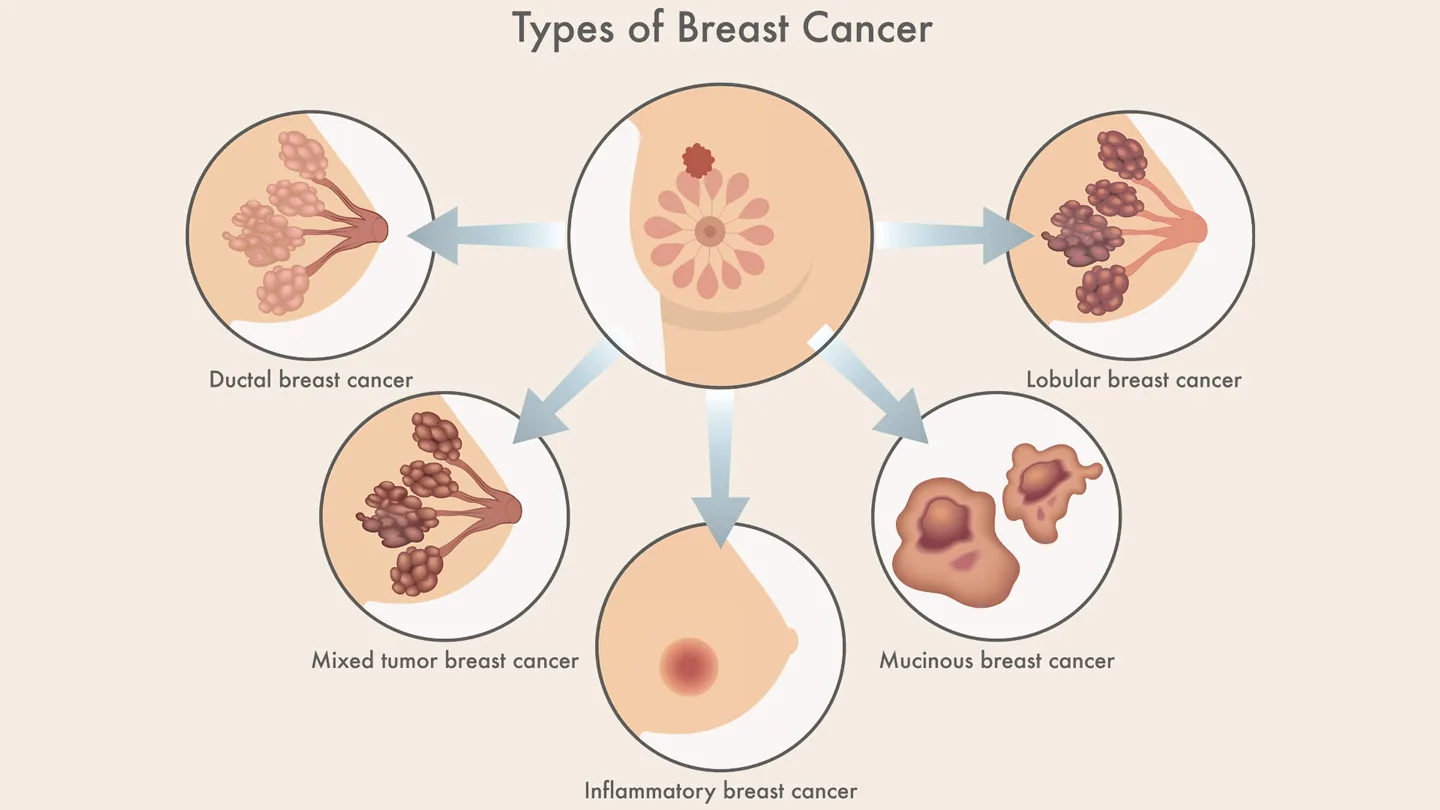

まず最初は「組織型(histological type)」です。これは病理医が顕微鏡でがん細胞を観察し、その腫瘍がどこで始まったかを特定するものです。多くは乳管(母乳を乳頭まで運ぶ管)や乳腺小葉(母乳を作る腺)で始まります。細胞の構造、パターン、見た目は、がんの性質や広がり方に大きく影響します。たとえば、乳管がんは小葉がんとは異なる広がり方をすることがあり、同じ大きさでも行動パターンが違う場合があります。

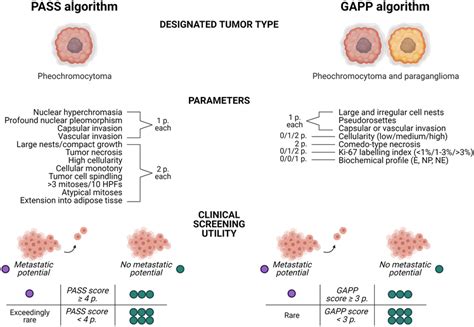

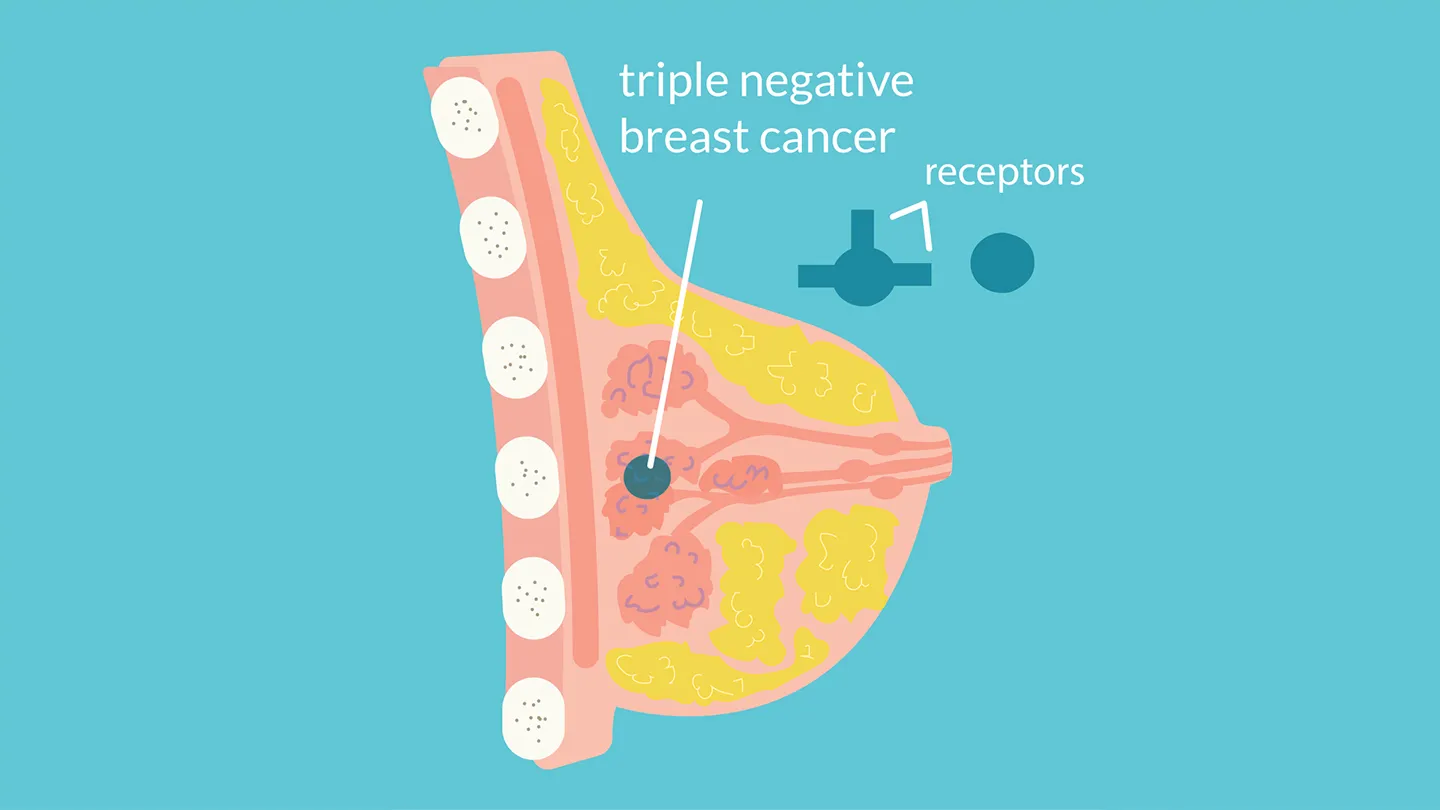

次に「分子サブタイプ(molecular subtype)」です。これはがん細胞の表面にあるタンパク質や受容体に関する分類です。あるがんはエストロゲンやプロゲステロンというホルモンに反応する受容体を持っており、ホルモンが成長の引き金になっています。別のがんはHER2というタンパク質を過剰に持っており、進行が早い代わりに特定の薬で狙い撃ちしやすい性質があります。さらに、どの受容体も持たない「トリプルネガティブ乳がん」というタイプもあり、全く別のアプローチが必要になります。

よく耳にする「グレード」や「ステージ」も重要ですが、それらはまた別の要素です。グレードはがん細胞がどれほど正常細胞から逸脱しているか、どのくらい速く成長しそうかを示します。ステージは、がんが体の中でどれほど広がっているかを示す指標です。タイプというのは「そのがんが根本的にどんな性質のものか」を示すもので、サイズや広がりの程度とはまた別のものです。

「乳管がん」「HER2陽性」「グレード2」「ステージII」など、たくさんの用語が一度に出てくると混乱するのは当然です。しかし、これらはすべて、治療方針を決めるために必要な情報の一部です。単なるラベルの羅列ではなく、がんを多角的に理解するための「全体像」を描くための手がかりなのです。そしてこの「タイプ」という情報が、その全体像の中でどこに位置するのかを理解すれば、膨大に感じる情報も少しは整理して受け止められるようになります。

ここまでで基本的な分類の考え方を説明しました。次は、実際に見られる代表的な組織型の乳がんについて詳しく見ていきましょう――どんなタイプがあるのか、それぞれがどう振る舞うのか、そしてその違いがなぜ重要なのかを説明していきます。

パート3:乳がんの代表的な組織型

乳がんにはさまざまな形があり、それぞれが少しずつ異なる振る舞いを見せます。進行がゆるやかで長期間局所にとどまるタイプもあれば、より早く広がり、積極的な治療が必要なものもあります。「組織型」とは、がん細胞を顕微鏡で観察したときの見た目によって分類される種類のことで、これを知ることで、がんの進行のしやすさや治療の反応性を予測しやすくなります。

ここでは、代表的な組織型を一つずつ見ていきましょう。

非浸潤性乳管がん(DCIS)

DCISは「ステージ0の乳がん」とも呼ばれます。がん細胞は乳管の中にとどまっており、周囲の乳腺組織にはまだ浸潤していません。浸潤性ではないとはいえ、放置すると将来的に浸潤がんへと進行する可能性があるため、治療が必要です。治療には通常、手術が行われ、必要に応じて放射線療法やホルモン受容体の有無に応じた再発予防の薬物療法が追加されます。

浸潤性乳管がん(IDC)

IDCは最も一般的な浸潤性乳がんです。乳管から始まり、周囲の乳腺組織へとがんが広がっています。放置すれば、乳房内を越えてリンパ節や遠隔臓器に転移する可能性があります。このタイプがあまりにも一般的なため、多くの臨床試験や治療方針はIDCを中心に設計されています。IDCはホルモン受容体陽性、HER2陽性、トリプルネガティブなど、さまざまな生物学的特徴を持ち得ます。

浸潤性小葉がん(ILC)

ILCは乳腺の「小葉」と呼ばれる、母乳を作る部分から始まり、周囲の組織に浸潤していきます。IDCとは異なり、細胞が一列に並んで広がる「一本線状」の進展をすることがあり、しこりとして現れにくく、マンモグラフィで発見しづらいことがあります。また、胃腸や卵巣など、通常の乳がんではあまり転移しない部位に広がる傾向もあります。多くのILCはホルモン受容体陽性であり、ホルモン療法が有効です。

髄様がん(Medullary Carcinoma)

髄様がんはまれな乳がんの一種で、見た目よりも攻撃性が低い傾向があります。顕微鏡で見ると、免疫細胞が混在しており、一見すると進行性が高く見えることもありますが、実際には治療によく反応することが多いです。中にはトリプルネガティブに分類される髄様がんもありますが、典型的なトリプルネガティブがんよりも穏やかに進行することがあります。

粘液(コロイド)乳がん(Mucinous Carcinoma)

粘液乳がんは、大量の粘液を分泌するのが特徴です。病理医が顕微鏡で見ると、ゼラチン状の外観をしており、通常の乳がんよりも密度が低く見えます。進行がゆるやかで、予後も比較的良好です。高齢女性に多く見られ、ホルモン受容体陽性であることが多いため、ホルモン療法の対象になります。

乳頭がん(Papillary Carcinoma)

本記事の中心の一つでもある乳頭がんは、顕微鏡で見ると指のような突起(乳頭状構造)を形成します。高齢女性に多く見られ、進行は緩やかです。多くは嚢胞や被膜の中に包まれており、予後も良好な傾向にあります。ただし、まれに浸潤性の形を取る場合は、他の乳がんと同様の注意が必要です。乳頭がんについては、このあとさらに詳しく解説します。

管状がん(Tubular Carcinoma)

管状がんは、チューブ状の構造を持つがん細胞が特徴の希少なタイプです。比較的小さく、進行が遅く、マンモグラフィで早期に発見されることが多いです。ホルモン受容体陽性であることが多く、手術やホルモン療法に良好に反応します。強力な化学療法を必要としないケースも多く、予後は非常に良好です。

異型成分乳がん(Metaplastic Carcinoma)

異型成分乳がんは非常にまれで、かつ攻撃的なタイプです。多くの乳がんが乳管や小葉の組織に似ているのに対し、このタイプは骨、軟骨、筋肉などのような外観を示すことがあります。トリプルネガティブであることが多く、標準治療に抵抗する傾向があります。そのため、治療には臨床試験や新しい治療法の検討が必要になることもあります。

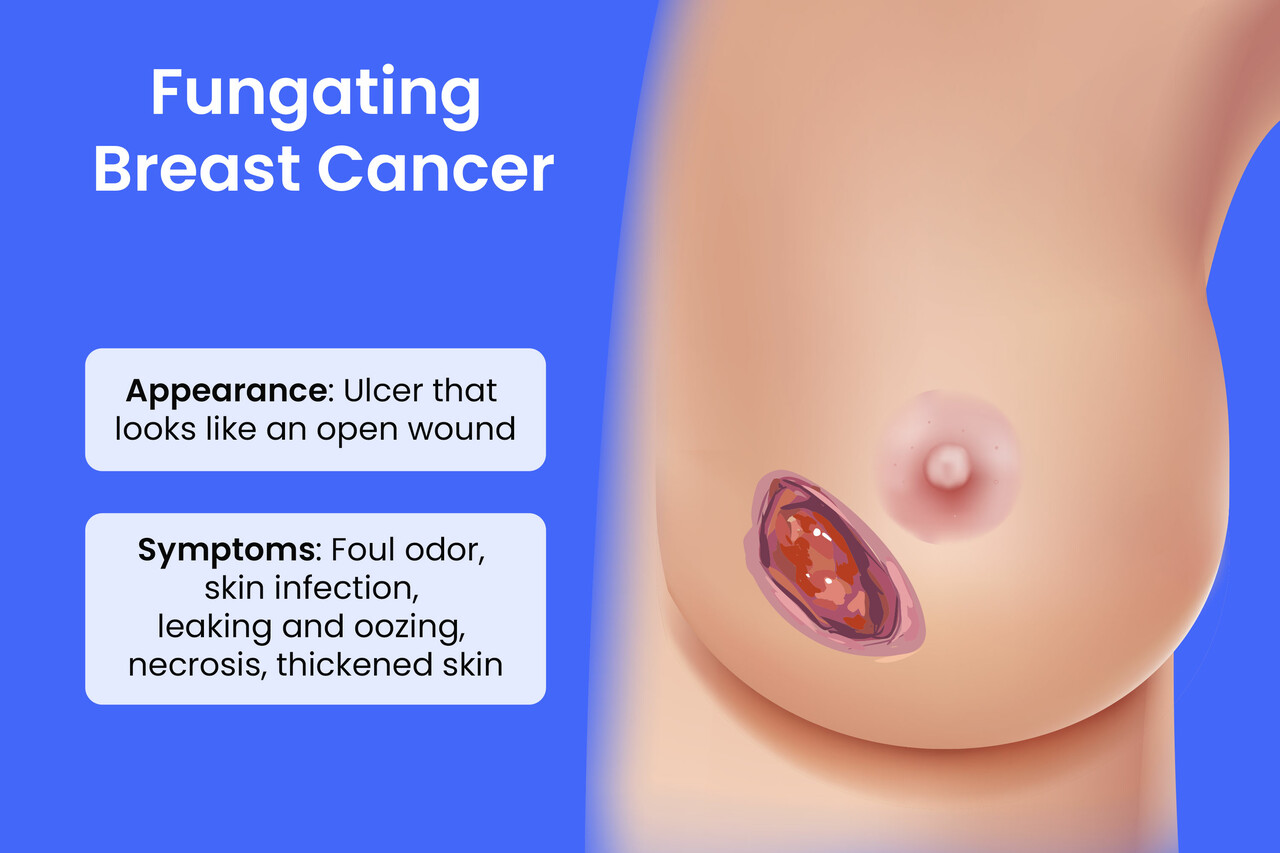

炎症性乳がん(Inflammatory Breast Cancer)

炎症性乳がん(IBC)は、顕微鏡上での分類というよりも「臨床的特徴」で定義されるタイプです。がん細胞が皮膚のリンパ管をふさぐことで、赤み、腫れ、熱感など、感染症のような症状が現れます。進行が非常に早く、治療も化学療法から始まり、手術や放射線治療を含む多段階のアプローチが必要になります。この特殊なタイプについては、後ほど改めて詳しく解説します。

乳がんには多くの顔があり、それが治療が一人ひとり異なる理由でもあります。同じがんはひとつとして存在せず、患者さんの人生もまたそれぞれ違います。基本的な組織型を知っておくことは、この先に続くすべての選択の土台になります。

次は、乳頭がんについてさらに深く掘り下げていきます。このタイプが他と何が違うのか、どんな人に多いのか、そして通常どのように治療されるのかを見ていきましょう。

パート4:乳頭がん ― 何が他と違うのか

乳頭がんは、顕微鏡での見た目と実際の進行の仕方が特徴的で、他の乳がんとは一線を画します。全乳がんのうち1〜2%程度と、比較的まれなタイプですが、早期に発見されれば、多くの場合、他のタイプよりも穏やかな経過をたどります。

このがんの名前の由来は、細胞が細長く指のような突起(乳頭突起)を形成して増殖することにあります。これらの構造はしばしば嚢胞状の液体を含む空間に囲まれており、乳管がんや小葉がんのような一般的なタイプとは大きく異なる外観を示します。

乳頭がんの多くは、60歳以上の高齢女性に発生します。なぜ加齢が大きな影響を与えるのかは完全にはわかっていませんが、閉経後のホルモン変化が関係していると考えられています。若年女性に発症することは稀ですが、ゼロではありません。

乳頭がんには大きく分けて2つの形態があります:

被包型(非浸潤性)乳頭がん

このタイプでは、腫瘍は厚い線維性の被膜に包まれており、まだ周囲の乳腺組織に浸潤していません。前がん病変に近い挙動を示し、非浸潤性乳管がん(DCIS)と同様の方針で治療されることがあります。手術だけで十分なことが多く、切除縁にがんがなく、ホルモン受容体が陽性であれば、化学療法が不要になることも少なくありません。

浸潤性乳頭がん

一部では、がん細胞が嚢胞や被膜を破って周囲の乳腺組織へと浸潤していくケースもあります。この場合、乳頭がんは他の浸潤性乳がんと同じように振る舞い、治療方針も同様になります。手術に加え、放射線療法やホルモン療法、化学療法、あるいはそれらの組み合わせが行われます。具体的な治療は、受容体の状態や腫瘍の特徴によって決まります。

乳頭がんの難しさのひとつは、画像診断で良性に見えることがある点です。マンモグラフィや超音波検査では、腫瘍が境界明瞭で嚢胞様に見えることが多く、より攻撃的ながんに見られるような不規則な形ではないため、良性の嚢胞や乳頭腫と誤認されることがあります。そのため、確実に診断するには生検が不可欠です。

乳頭がんの予後は、特にホルモン受容体陽性で早期に見つかった場合には、非常に良好です。5年生存率も高く、非浸潤性のケースでは特に良い成績が報告されています。浸潤性であっても、他の乳がんに比べて成長速度が遅く、転移も後期に起こりやすい傾向にあります。

乳頭がんと診断された患者さんの中には、「他のがんよりもマシなのか?」という問いを抱える方もいます。もちろん、どんながんも「良い」とは言えませんが、乳頭がんは治療の選択肢が多く、より穏やかな経過をたどる可能性があるタイプです。適切な手術と、必要に応じた全身療法を組み合わせることで、多くのケースで優れた結果が得られています。

パート5:炎症性乳がん ― 攻撃的な異端を理解する

炎症性乳がん(IBC)は、ほとんどの乳がんとはまったく異なる振る舞いをします。しこりとして触れる形では現れないことが多く、マンモグラフィで静かに発見されるのを待つこともありません。その代わりに、皮膚や乳房のリンパ管を急速に通って広がり、突然のように赤み、腫れ、熱感を引き起こします。

多くの点で、IBCは腫瘍というより「感染症のように」見えます。それが診断が遅れる一因にもなっています。患者自身や一部の医師も、最初の兆候を乳腺炎や蜂窩織炎など、よくある感染症と勘違いしてしまうのです。抗生物質が処方されても、赤みが改善しない場合に初めて、より詳しい検査が行われて真の原因が明らかになります。

炎症性乳がんは、がん細胞が皮膚のリンパ管をふさぐことで起こります。通常リンパ系を通って排出されるはずの液体が滞り、むくみ(浮腫)や赤み(紅斑)を引き起こします。皮膚はオレンジの皮のような質感(peau d’orange)になることもあります。乳房が重く感じられたり、痛みや熱感がある場合もあります。乳頭が平らになったり、内側に引き込まれたりすることもあります。

IBCはどのくらい一般的なのか、疑問に思うかもしれません。答えは――「まれだが深刻」です。炎症性乳がんは全乳がんのわずか1〜5%を占めるにすぎませんが、その進行の速さと診断前の広がりやすさから、乳がん死亡の中では大きな割合を占めています。

その攻撃的な性質ゆえに、炎症性乳がんは診断時点で常にステージIII以上と見なされ、遠隔転移がある場合はステージIVとされます。この分類は、治療のアプローチを即座に変える要因となります。他の乳がんのように手術から始めることは通常なく、まずは化学療法で腫瘍を縮小させ、その後に手術や放射線治療が行われます。

IBCの代表的な治療ステップは以下の通りです:

- 術前化学療法(ネオアジュバント療法):がんを縮小させ、リンパの詰まりを軽減する。

- 修正乳房切除術(Modified Radical Mastectomy):乳房全体と多数のリンパ節を切除。

- 放射線療法:胸壁や周辺リンパ節に対し、微細ながん細胞を取り残さないように照射。

- 分子標的治療:HER2陽性であれば、HER2に対する標的治療を実施。

- ホルモン療法:ホルモン受容体陽性の場合に適用。

これほど包括的な治療を行っても、炎症性乳がんの管理は依然として難しい課題です。生存率は他の乳がんに比べて低めですが、ここ数年で改善が見られています。研究によれば、IBCの5年生存率は30〜55%程度であり、診断時のステージ、治療への反応、腫瘍の生物学的特性によって異なります。特にHER2陽性のIBCは、かつては非常に厳しい予後でしたが、最近では新しい治療法により改善が進んでいます。

炎症性乳がんと向き合うことは、より一般的な乳がんとはまったく異なる世界に足を踏み入れるような感覚かもしれません。病気の進行は速く、治療は重く、医療チームの連携がこれまで以上に重要になります。それでも、多くの患者が良好な治療反応を得て、長期寛解や充実した生活を実現しています。治療法の進歩と慎重な管理によって、意味のある時間が生まれているのです。

次は、もうひとつのまれで攻撃的な乳がん――異型成分乳がん(Metaplastic Carcinoma)を取り上げ、この治療が難しいがんの全体像の中で、どのような位置にあるのかを見ていきます。

パート6:まれで攻撃的なタイプ ― 異型成分乳がん

まれな乳がんの中でも、異型成分乳がん(Metaplastic Carcinoma)は、その異質さと治療の難しさで特に注目される存在です。顕微鏡での見た目が他と違うだけでなく、その振る舞いもまったく異なり、より攻撃的で、創意工夫が求められる治療が必要になります。

異型成分乳がんは、乳がん全体の1%未満という非常にまれなタイプです。このがんが他と異なるのは、がん細胞が「乳腺らしさ」を保たず、骨や軟骨、筋肉、結合組織のような細胞に変化してしまう点です。顕微鏡で観察すると、腫瘍の一部は通常の乳管がんのように見える一方で、別の部分はまるで異なる種類の腫瘍のように見えることさえあります。

こうした違いから、異型成分乳がんは一般的により攻撃的に進行します。成長速度が速く、標準的な治療に抵抗を示し、体の他の部位への転移もしやすい傾向があります。多くの異型成分乳がんは「トリプルネガティブ」に分類され、エストロゲン受容体、プロゲステロン受容体、HER2発現のいずれも持ちません。そのため、ホルモン療法やHER2標的治療が効果を発揮せず、化学療法が中心となるのが現状です。

「この特異な構造には、医師が活用できるような“弱点”があるのでは?」と思う方もいるかもしれません。しかし残念ながら、現時点では一貫して効果的とされる治療法は確立されていません。異型成分乳がんの生物学的特性に適した治療法を模索する研究は進んでいますが、現在のところ、以下のような標準的アプローチが取られることが多いです:

- 手術:腫瘍を可能な限り完全に切除する。急速に増殖するため、局所再発のリスクを下げるには広めの切除範囲が重要。

- 化学療法:トリプルネガティブ乳がんに用いられる標準的な薬剤が使用されるが、反応はやや乏しい傾向がある。

- 放射線治療:切除縁が近い場合や腫瘍が大きい場合、局所再発予防のために実施される。

- 臨床試験:免疫療法、血管新生阻害薬、新しい化学療法の組み合わせなど、実験的な治療へのアクセスが検討される。

異型成分乳がんと診断された患者にとって、その希少性ゆえに「孤独な道」と感じることがあるかもしれません。標準的な治療方針がうまく当てはまらず、予後に関する情報も大規模な研究ではなく限られた症例集に基づくものが中心です。生存率は症例により大きく異なりますが、一般的な乳がんよりも再発リスクが高く、全体の生存率も低めです。

それでも、研究は着実に進んでいます。初期の研究では、一部の異型成分腫瘍が、従来の化学療法よりも免疫療法に反応しやすい可能性があるという結果も出ています。これらの知見はまだ始まったばかりですが、将来的にはこの特異ながんに適した新たな治療戦略が生まれる希望をつないでいます。

次は、乳がんの「組織型」以上に治療選択に影響を与えるもうひとつの軸――ホルモン受容体やHER2の状態と、それが全タイプにおける治療にどう関わるのかを見ていきましょう。

パート7:ホルモン受容体・HER2の状態と治療方針への影響

医師が乳がんの腫瘍を評価する際、見るのは「どこにできたか」や「細胞の並び方」だけではありません。がん細胞の表面にある特定のタンパク質――つまり、がんの成長を促す“スイッチ”のようなもの――を調べることも重要です。そこから「どんな治療が効きやすいか」が見えてくるのです。代表的なのが、ホルモン受容体とHER2(ハーツー)です。

まず、ホルモン受容体には、エストロゲン受容体(ER)とプロゲステロン受容体(PR)があります。乳がんがER陽性なら、エストロゲンがその成長を促しているということ。PR陽性であればプロゲステロンが影響しています。こうしたがんは、ホルモンの働きを遮断する治療――タモキシフェンやアロマターゼ阻害薬など――によって成長を抑えられることが多く、治療成績も良好です。

医師から「ホルモン受容体陽性の乳がんです」と言われた場合、それは長期的なコントロールに有利な選択肢があることを意味します。ホルモン療法は化学療法よりも副作用が少なく、長期間(数年単位)にわたって再発防止のために使用されることがあります。

次に注目すべきはHER2の状態です。HER2は細胞の成長を促すタンパク質で、これが過剰に発現していると、がんはより速く、より攻撃的に増殖します。かつてHER2陽性乳がんは予後が厳しいタイプとされていましたが、トラスツズマブ(ハーセプチン)やペルツズマブ、抗体薬物複合体(ADC)などの標的治療の登場で、大きく状況が変わりました。HER2陽性と診断された場合、化学療法と併用してこれらの分子標的薬を使うのが、現在の標準的な治療方針です。

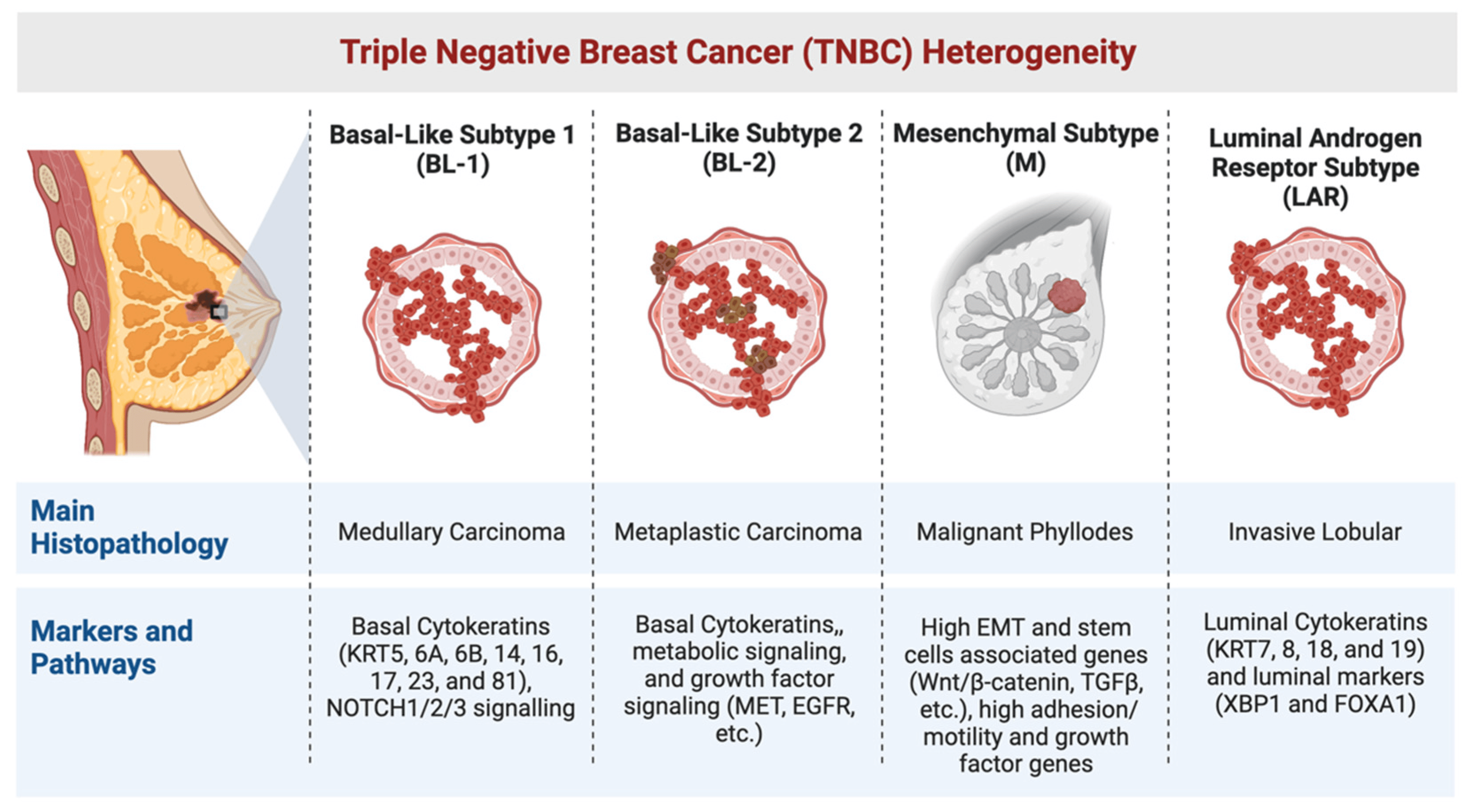

そして、どの治療も効きにくい「トリプルネガティブ乳がん(TNBC)」というタイプもあります。これは、エストロゲン受容体、プロゲステロン受容体、HER2のいずれも陽性ではない乳がんです。ホルモン療法もHER2標的治療も効果がなく、現在でも化学療法が中心になります。ただし、PD-L1など特定のマーカーがある場合は、免疫療法を併用することで治療効果が高まることがあります。

ここで重要なのは、ホルモン受容体やHER2の状態は、「組織型(見た目)」に関係なくすべての乳がんにまたがって存在するということです。乳管がんは、ホルモン受容体陽性のこともあれば、トリプルネガティブのこともあります。小葉がんがHER2陽性であることも、まれにあります。異型成分乳がんでさえ、すべてがトリプルネガティブというわけではありません。

この分子レベルの情報は、治療方針において組織型以上に重要な判断材料となることがあります。顕微鏡で見たときにまったく異なる2つの腫瘍でも、ホルモン受容体とHER2の状態が同じであれば、治療法は似通ってくることもあります。その逆に、見た目は似ていても分子構造が異なれば、全く別のアプローチが必要になることもあるのです。

こうしたマーカーの理解は、医師だけでなく患者自身にも、「自分に合った治療」を組み立てていく上での力になります。がんが「どこから始まったか」だけではなく、「何によって生き延びているのか」――それを知ることで、どう止めるかが見えてきます。

次は、治療が特に難しいサブタイプのひとつ、トリプルネガティブ乳がんに焦点を当てていきます。

パート8:トリプルネガティブ乳がん ― 特別な課題

トリプルネガティブ乳がん(TNBC)は、エストロゲン受容体(ER)、プロゲステロン受容体(PR)、HER2のいずれも陰性であることからその名がついています。これら3つの代表的な治療標的が存在しないため、治療の選択肢が限られてしまうのが大きな特徴です。ホルモン療法もHER2標的治療も使えず、代わりに化学療法――それもしばしば強力なもの――が主軸となります。

TNBCは乳がん全体の約10〜15%を占めています。50歳未満の若年女性に多く見られ、アフリカ系の女性や、BRCA1遺伝子に変異を持つ人に比較的高い頻度で発生します。

トリプルネガティブ乳がんの厳しさのひとつは、その進行の速さです。ホルモン受容体陽性の乳がんに比べて、TNBCはより速く成長し、肺や脳などの遠隔臓器への転移も早期に起こる傾向があります。治療後の再発も、最初の3年以内に起こることが多く、そこを乗り越えると再発のリスクは大きく下がるという特徴があります。

「副作用の強い化学療法がなぜ中心なのか」と疑問に思うかもしれません。その答えは単純です――トリプルネガティブ乳がんに対して、現時点で最も効果が確認されているのが化学療法だからです。アントラサイクリン系やタキサン系の薬剤が治療の柱となり、特にリスクの高いケースでは、カルボプラチンなどのプラチナ製剤が追加されることもあります。これらはTNBCに対して特に効果が高いとされています。

近年では、新たな治療選択肢も登場しています。TNBCの中にはPD-L1というマーカーを発現している腫瘍があり、それを利用して免疫療法が導入されるようになっています。アテゾリズマブ(テセントリク)と化学療法の併用は、PD-L1陽性の患者に有効性を示しました。また、抗体薬物複合体(ADC)であるサシツズマブ・ゴビテカンは、転移性TNBCの患者に新たな希望をもたらす治療法として注目されています。

この分野の研究は非常に速いペースで進んでいます。化学療法、免疫療法、分子標的治療の新しい組み合わせが日々臨床試験で検証されており、多くの医師が「早い段階から臨床試験への参加を検討すべき」とすすめるのはそのためです。実際のブレイクスルーがまず起きるのは、こうした試験の現場なのです。

とはいえ、トリプルネガティブ乳がんが「治療できない」病気というわけでは決してありません。そしてそれは「死の宣告」でもありません。多くの患者が初期治療によく反応し、完全寛解を得て長く生きています。鍵となるのは、早期発見、初期の積極的な治療、そしてその後の丁寧な経過観察です。

次は、乳がんのタイプをどうやって確定させるのか――そのために欠かせない「生検」と「病理診断」の過程について見ていきましょう。

パート9:乳がんのタイプはどう診断されるのか

どんな治療計画も、まずは正確な診断から始まります。手術、化学療法、ホルモン療法など、どんな治療をすすめるにしても、医師は「どのタイプの乳がんなのか」を組織学的にも分子的にも正確に把握する必要があります。そのために欠かせないのが、生検と病理診断です。

しこりや腫瘤、画像検査での異常が見つかった場合、次のステップは通常、生検です。生検とは、乳房の一部から組織を取り出し、病理医(顕微鏡で細胞を詳しく調べる専門医)のもとで精密に分析する検査です。

生検にはいくつか種類があり、状況によって選択されます:

コアニードル生検(Core Needle Biopsy)

最も一般的な方法です。中空の針を使って、腫瘍から円柱状の組織を複数本取り出します。この方法では、腫瘍の構造(アーキテクチャ)と、がん細胞の表面に発現しているタンパク質の両方を十分に評価することができます。

切除生検(Excisional Biopsy)

針生検だけでは情報が不十分な場合や、病変の位置が深くて針で取りにくい場合には、しこり全体を外科的に切除することがあります。より大きな組織が得られるため、病理医にとっては詳しい診断がしやすくなりますが、初期診断で使われることは比較的まれで、主に針生検で判定できなかったケースに限られます。

細針吸引生検(FNA)

リンパ節や嚢胞性病変の細胞を採取する際に使われることがあります。細い針で細胞を吸引する方法で、体への負担は少ないですが、腫瘍の構造的な情報があまり得られないため、乳がんの初期診断にはあまり使用されません。

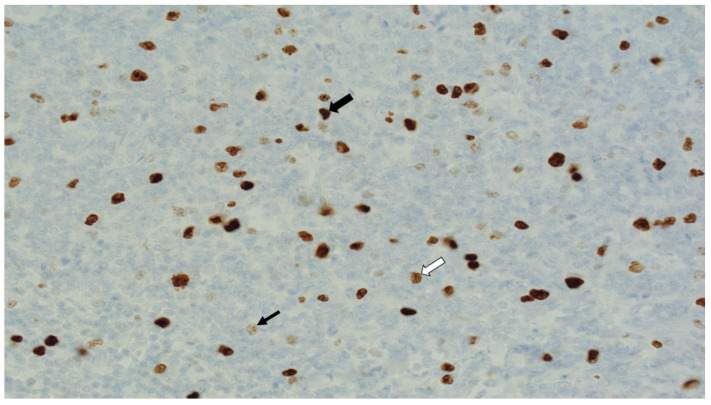

組織が採取されたら、病理医が顕微鏡で詳しく観察します。ここで診断されるのが組織型(乳管がん、小葉がん、乳頭がん、異型成分がんなど)であり、同時にグレード(細胞の異常度や増殖の速さ)も評価されます。

また、エストロゲン受容体(ER)やプロゲステロン受容体(PR)、HER2の状態も検査されます。これらの検査には「免疫染色(IHC)」が使われ、HER2の結果があいまいな場合には、「FISH(蛍光in situハイブリダイゼーション)」という検査が追加されることもあります。これにより、ホルモン療法やHER2標的治療が有効かどうかを判断できます。

ごくまれなタイプや診断があいまいな場合には、がん専門施設でセカンドオピニオンとして病理組織を再評価することがすすめられることもあります。診断が少し変わるだけで、治療の内容が大きく変わることもあるからです。

患者さんから「ER、PR、HER2以外にも検査が必要なのか?」という質問を受けることがあります。これも症例によります。早期でホルモン受容体陽性の場合、「オンコタイプDX」や「マンマプリント」といったゲノム検査を行って、再発リスクを予測し、化学療法の必要性を判断することがあります。進行がんや転移がある場合は、より広範な遺伝子プロファイリングを実施し、臨床試験で使える薬の候補を探すこともあります。

その後に続くすべての決定――手術の方法、治療の順番、薬の選択――は、この生検と病理診断の結果を土台にして組み立てられます。最初の診断で正確にタイプを見極めることが、最も効果的で個別化された治療方針をつくるための第一歩なのです。

次は、この診断結果をふまえて、実際にどうやって治療計画が立てられていくのか――そして、乳がんに「ひとつの正解」が存在しない理由について見ていきましょう。

パート10:乳がんのタイプに基づく治療計画

生検の結果が出てがんのタイプが特定されると、いよいよ治療計画の立案が始まります。これは「決まった手順をなぞるだけのチェックリスト」ではありません。がんの振る舞い、その背後にある生物学的性質、発見されたステージ、そして患者自身の体調や希望を総合的に考慮したプロセスです。

たとえば、ホルモン受容体陽性で低グレードかつ小さながんであれば、治療はまず手術から始まり、その後は再発予防のためにホルモン療法を行うという流れになることがあります。一方で、炎症性乳がんや大きなトリプルネガティブ乳がんでは、まず化学療法で腫瘍を縮小させてから、ようやく手術が検討されることが一般的です。

「同じ乳がんなのに、どうして治療の順番がまったく違うのか?」と疑問に思うかもしれません。ある人は手術から始め、ある人は化学療法から始めます。ある人はホルモン療法を行い、別の人は受けません。放射線治療を受ける人もいれば、必要ないとされる人もいます。それは、乳がんのタイプ、ステージ、分子プロファイル、進行の仕方が、それぞれの治療の順番、強度、組み合わせを決めるからです。

ここでは、主な治療法がどのように組み込まれるのかを見ていきましょう:

手術

がんの原発巣を取り除く治療です。腫瘍の大きさや位置、拡がりによって、腫瘍のみと周囲の組織を切除する「乳房部分切除術(ルミパクテミー)」か、乳房全体を切除する「乳房切除術(マセクテミー)」が選ばれます。リンパ節転移の有無を調べるため、同時にリンパ節生検も行われることが一般的です。

放射線治療

部分切除後のがん細胞の取り残しをなくすために用いられることが多く、乳房切除後でも、腫瘍が大きかった場合やリンパ節に転移があった場合、切除縁が近かった場合には実施されます。特に炎症性乳がんでは、手術後も再発予防のために不可欠な治療です。

化学療法

手術前(ネオアジュバント)または手術後(アジュバント)に行われます。トリプルネガティブ乳がんやHER2陽性乳がんではほぼ必須であり、ホルモン受容体陽性でも、高グレード・大きな腫瘍・リンパ節転移がある場合には推奨されます。

ホルモン療法

エストロゲンやプロゲステロン受容体が陽性のがんに対して、タモキシフェンやアロマターゼ阻害薬を用いて、ホルモンによるがんの成長刺激を断ちます。治療期間は通常5年以上にわたり、再発リスクに応じて延長されることもあります。

分子標的療法

HER2陽性乳がんには、トラスツズマブ(ハーセプチン)やペルツズマブなどの分子標的薬が効果的です。これらはがん細胞のみを選択的に攻撃し、正常細胞への影響を抑えながら治療効果を高めます。

免疫療法・新規治療

特に転移性トリプルネガティブ乳がんでは、PD-L1などのマーカーに基づいて免疫療法や実験的治療が組み合わされることがあります。臨床試験への参加が推奨される場合もあります。

科学の進歩により、個別化医療はますます中心的な役割を果たすようになってきました。医師たちはもはや「がんがどこにできたか」だけで治療を決めるのではなく、「がんがどのように振る舞うか」という分子レベルの性質を見て判断しています。たとえば、ホルモン受容体陽性の早期がんでは、オンコタイプDXなどの遺伝子検査を使って化学療法の必要性を予測することがあります。進行例では、がんのゲノムプロファイリングを行い、新薬の標的となる遺伝子異常があるかを調べます。

また、治療計画は固定されたものではありません。がんが再発したり転移したりした場合、その時点での腫瘍の性質に応じて方針が大きく変わることもあります。がんが治療にどう反応するか、新たな選択肢があるかどうかを常に見直しながら進めていきます。

「がんのタイプ」「受容体の状態」「グレード」「ステージ」がわかることは、単に治療の選択肢を決めるためだけではありません。患者にとっても、「なぜこの治療が必要なのか」「なぜ別の治療は行われないのか」「一連の治療の中でそれぞれがどう意味を持つのか」を理解する手がかりになります。

次は、さまざまな乳がんタイプと共に生きること――感情面、実生活、日々の暮らしで実際に何が起きるのか、数字や診断書では語られない現実についてお話しします。

パート11:乳がんのタイプごとに生きるということ

乳がんと診断されることは、単なる医療上の出来事ではありません。日常そのものが変わり、忍耐や勇気、自分という存在を深く試されるような経験になります。がんのタイプは医学的に重要ですが、それは同時に患者一人ひとりの人生の歩みにも影響を与えます。

ホルモン受容体陽性の乳がんと共に生きる人にとって、それはしばしば長年にわたるホルモン療法との付き合いを意味します。ホットフラッシュ、関節痛、倦怠感――こうした副作用が日常に入り込み、「この痛みは再発の兆しかもしれない」という静かな不安がつきまとうこともあります。毎日の薬が生活の一部となり、定期的な診察が何年も続き、副作用のマネジメントが“がんと共に生きる”という長いゲームの一部になります。

HER2陽性の乳がん患者では、最初の治療が非常に強力になることが多いです。化学療法と分子標的治療が並行して行われ、点滴室が「通い慣れた場所」になっていきます。治療の緊張感が少しずつ落ち着いていく一方で、「再発していないか」を確認するための定期的な検査や採血が続きます。その vigilance(警戒)に終わりはないかもしれません。

トリプルネガティブ乳がんの患者さんにとっては、その道のりがより急で、予測しにくく感じられるかもしれません。化学療法はたいてい強力ですし、治療後最初の数年間は「再発の兆しがないか」を注視するフォローアップが続きます。このタイプは予後の予測が難しく、もし再発した場合も振る舞いが読みにくいため、心理的な負荷がより大きくなることがあります。

炎症性乳がんや異型成分がんなど、まれなタイプを経験している患者さんにとっては、さらに孤立感を覚えることもあります。多くのサポートグループやオンラインフォーラムは、より一般的な乳がんに焦点を当てており、希少な診断を受けた人は「同じ経験を持つ誰か」を探すのに苦労することがあります。治療は過酷になりがちで、分からないことも多く、「がんに打ち勝つ」という言葉が、時に空虚に感じられることもあるかもしれません。

それでも、多くの患者は自分でも驚くほどの順応力を見せます。不確実性とともに生きる術を身につけ、病院通いと日常生活をどう両立させるかを学び、時にはシステムの中で自分のニーズを自ら主張する強さを育てます。サポートグループで深い友情を築く人もいれば、良い検査結果や痛みのない一週間、家族と過ごす普通の休日に大きな意味を見いだす人もいます。

どんなタイプの乳がんであっても、それが「楽」だということはありません。医学的、感情的、社会的な困難が、それぞれ異なる形で押し寄せます。それでも、多くの人がただ「生き延びる」だけでなく、「自分らしく生きる」道を見つけていきます。治療が長引いたり、副作用が積み重なったり、検査結果が期待外れだったりする中でも、その経験を形づくるのは「診断書」ではなく、「それでも今日という日に向き合おうとする人間の力」なのです。

次は、乳がんのタイプについて初めて聞いたとき、多くの患者さんが抱く「よくある質問」を取り上げ、それぞれに明確で納得のいく答えを添えていきます。

パート12:乳がんのタイプに関するよくある質問(FAQs)

Q:乳管がんと小葉がんの違いは何ですか?

乳管がんは乳頭まで母乳を運ぶ「乳管」にできるがんで、最も一般的なタイプです。一方、小葉がんは母乳を実際に作る「小葉」と呼ばれる部分に発生します。小葉がんは比較的まれですが、画像検査で見つけにくく、より拡がりのあるパターンで広がる傾向があります。治療法には共通点も多いですが、画像検査の読み方、手術の計画、経過観察の方法などは発生部位によって調整されることがあります。

Q:乳頭状乳がんは攻撃的ながんですか?

一般的には違います。特に非浸潤型や被膜に包まれているタイプは、比較的ゆっくり進行する傾向があります。浸潤型であっても、他の多くの乳がんよりもおとなしい経過をたどることが多いです。ただし、がんは個体差が大きいため、浸潤型乳頭状がんであっても、通常の浸潤性乳がんと同様の注意深い治療が必要になります。

Q:炎症性乳がんが危険とされるのはなぜですか?

炎症性乳がんは、乳房の皮膚にあるリンパ管を通じて急速に広がるタイプで、しこりができる前から進行していることがあります。その見た目が感染症(乳腺炎や蜂窩織炎)と似ているため、診断が遅れることも少なくありません。化学療法・手術・放射線といった積極的な治療を行っても進行が早いため、早期発見と迅速な治療開始がとても重要です。

Q:乳がんが2種類以上あることはありますか?

まれではありますが、起こり得ます。1つの腫瘍の中に、乳管がんと小葉がんの要素が混在しているなど、複数の組織型を含む場合があります。また、非常にまれなケースでは、片方の乳房に乳管がん、もう片方に異なるタイプの乳がんが独立して発生することもあります。そのような場合は、より攻撃性の高いがんに合わせて治療方針が決定されます。

Q:治療中にがんのタイプが変わることはありますか?

組織型が完全に変わることはまれですが、分子レベルの性質(ホルモン受容体やHER2の状態)が変化することはあります。たとえば、ホルモン感受性があったがんが、治療の影響でホルモン非感受性になるケースや、HER2陰性だったがんが陽性になることも稀にあります。再発が起きた場合には、再度生検を行い、最新の分子プロファイルを確認することが治療の見直しに役立ちます。

Q:がんのタイプとホルモン受容体の重要性は、どちらが上ですか?

両方とも重要ですが、治療の選択においてはホルモン受容体の有無が大きな影響を持ちます。ホルモン受容体陽性のがん(乳管がん、小葉がんなど含む)では、ホルモン療法が効果的で、再発リスクを大幅に下げることができます。一方、ホルモン受容体が陰性の場合は、他の治療法(化学療法など)を主体とする必要があります。組織型は手術方法や経過観察の計画に影響しますが、薬物療法の中心は受容体状態によって決まります。

Q:まれながんの生存率はどれくらいですか?

がんのタイプや診断時のステージによって大きく異なります。たとえば、乳頭状がんや粘液がんは、早期発見されれば予後が非常に良好です。一方、炎症性乳がんや異型成分がんは進行が早いため、生存率は比較的低めです。ただし、分子標的薬、免疫療法、支持療法の進歩により、多くの希少がんにおいても治療成績は年々改善されています。

最後に伝えたいこと

「乳がんです」と告げられることは、どんな状況であっても簡単には受け止められません。そこに「乳がんにはタイプがある」と加えられ、自分のがんには特有のリスクや傾向、治療上の注意点があると聞かされると、ただでさえ圧倒されている心にさらに重さが加わるかもしれません。

けれど、「タイプを知る」ということは、責任を感じるためでも、運命を決められるためでもありません。それは、自分のための「地図」を描くということです。乳管がん、小葉がん、乳頭状がん、炎症性乳がん、トリプルネガティブ、HER2陽性――そのひとつひとつが、医師に治療の道筋を考えるための手がかりを与えてくれます。どんな治療が最も効果的か、どんな進行の仕方をしやすいか、今後の備えはどうするべきか――それを知ることにつながります。

同じ乳がんという診断でも、ふたりとしてまったく同じ経験をする人はいません。副作用の出方も、気持ちの揺れ方も、治療に立ち向かう力の出し方も、人それぞれです。だからこそ、治療は決して「型どおり」には進みません。医療チームが最初の生検から最終的な治療計画まで、あらゆる情報を丁寧に見ていくのはそのためです。

聞き慣れない言葉に不安を感じるのは当然のことです。でも、覚えておいてください。多くのタイプの乳がんは、早期に見つかれば十分に治療が可能です。たとえ進行の早いがんであっても、研究や新しい薬、早期発見の進歩によって、生存率は大きく向上しています。そして、がんの「タイプ」も「ステージ」も「統計」も、あなたという一人の人間の力や希望、決意のすべてを語り尽くすものではありません。

もし今、診断を受けたばかりで混乱している方がいるなら。あるいは、大切な人を支えている方がいるなら。どうか、知っておいてください――あなたは病理レポートの一文では定義されません。あなたは「診断名以上の存在」です。そして、どんなにまれで、複雑で、攻撃的ながんであっても、あなたとともに闘う意思を持つ人たちが、必ずいます。医師、看護師、研究者、そして同じ道を歩んできた他の患者たちが。

乳がんのタイプを知ることは、ひとつの「道具」を手にすることです。これから先に必要になるたくさんの武器のひとつです。困難を消し去ることはできなくても、それを越えていくための助けにはなります――少しでも明確に、少しでも強く、少しでも先の道が見えるように。