乳がんと皮膚がんの関係:つながりはあるのか?

前書き

一度がんを経験すると、心はもう元の状態には戻りません。検査のたびに、検査結果のたびに、新しい症状のたびに——その意味合いは変わってきます。だから、「乳がんとメラノーマには関係があるかもしれない」と耳にしたとき、それは単なる医学的な話ではありません。もっと個人的な問題です。もしかして、2つ目の診断がすでに静かに迫っているのではないか——と。

それが、この問いが繰り返し浮上してくる理由です。乳がんとメラノーマには関係があるのでしょうか? 一方を経験した人は、もう一方にもなりやすいのでしょうか? 共通の原因、遺伝子、あるいは単なる偶然の統計なのでしょうか?

もしかすると、どこかで関連を示唆する研究や掲示板の投稿を目にしたことがあるかもしれません。両方を経験した人を知っているかもしれない。「メラノーマ乳がん」という言葉を見かけて、それが一体どういう意味なのか気になった人もいるでしょう。がん医療における多くのことと同様に、その答えは一筋縄ではいきません。このガイドは、そうした複雑な情報を、必要以上に不安を煽ることなく、ひとつずつ丁寧にほどいていくためのものです。

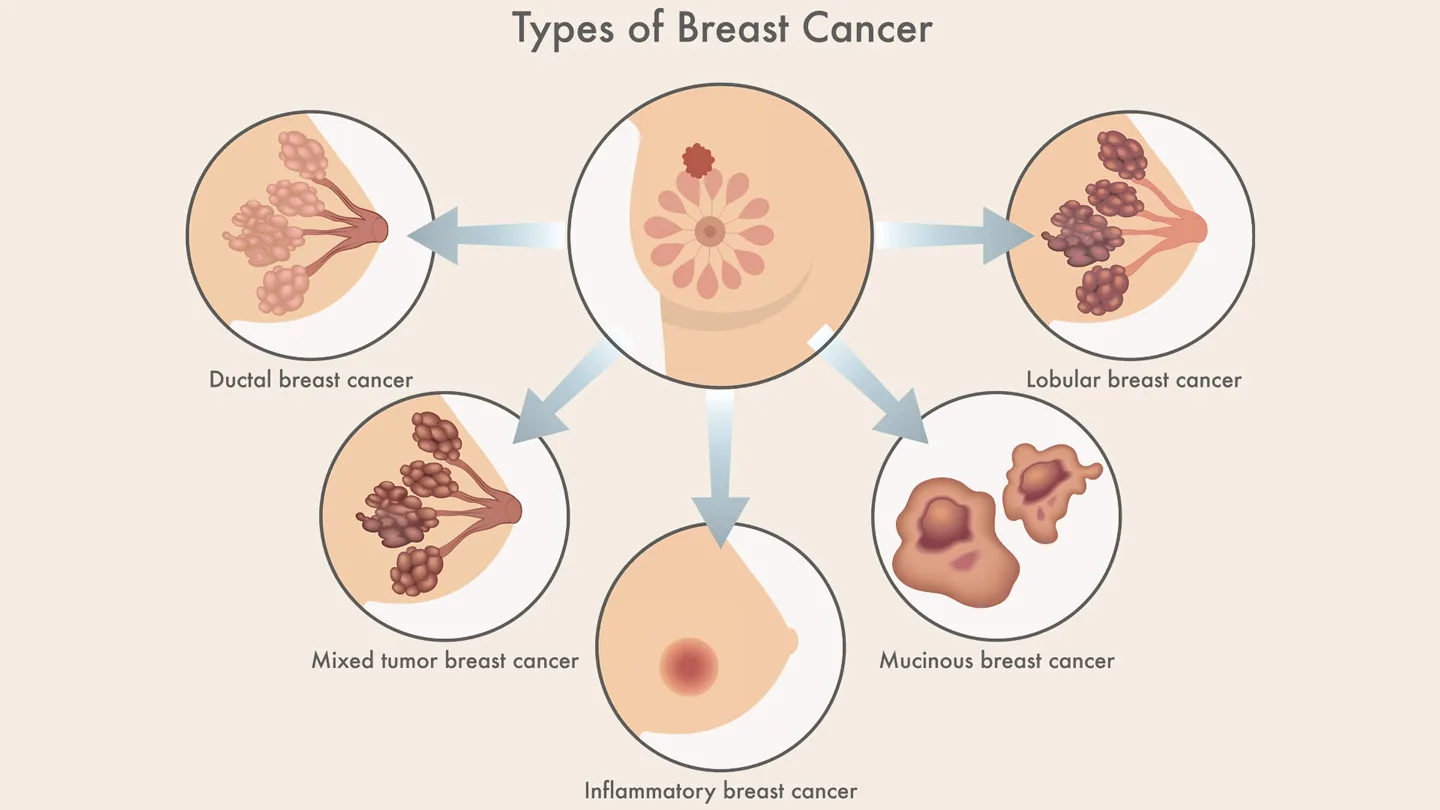

誰が両方のがんになるのか、どのくらいの頻度で、どちらが先に現れるのか——まずは疫学から見ていきます。そして、BRCA2、CDKN2A、BAP1といった遺伝子変異など、両方のリスクに関わる可能性がある共通の遺伝背景にも触れます。また、乳房にメラノーマが発生するという稀なケースと、それが2つの別々のがんである場合との違いも明らかにします。さらに、治療歴、放射線の影響、免疫の変化、ホルモン経路といった、生物学的な接点も探っていきます。

でも、それと同じくらい大切なことにも触れます。それは「その不確かさとどう生きるか」という問題です。がんを一度経験した人は、身体の変化に対する感受性が高くなる——そしてそれは、当然であり、正当なことです。ただし、それには現実的な視点も必要です。すべての再発が新たながんではありません。すべてのがんが別のがんを引き起こすわけでもありません。でも、もし本当に関連があるなら——それを早く知ることができれば、本人にとっても、医師にとっても、実際に行動する機会になります。

だから、もしあなたが乳がん経験者で皮膚の変化に敏感になっているなら、あるいはメラノーマの経験者で乳房の健康に不安を抱えているなら、あるいはこの2つの無関係に見えるがんがなぜか同じ話題に並んで登場するのか気になっているなら——あなたはまさにこのガイドを読むべき場所にいます。

では、基本的な問いから始めましょう。乳がんとメラノーマは、どのくらいの頻度で「同じ人」に現れるのか——そして、それは実際に何を意味するのか?

第1部:2つの一般的ながん、1人の患者

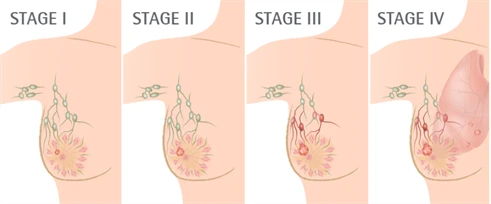

乳がんとメラノーマは、それぞれ単独でも世界中でよく見られるがんのひとつです。乳がんは、世界で最も多くの女性が診断されるがんです。メラノーマは、全体の発症数としては比較的少ないものの、皮膚がんの中では最も致死性が高く、特に若年層で急増しているがんとして知られています。いずれも一般への認知度が高く、検診の機会も多く、生存期間も長くなる傾向があります。

だからこそ、これらが「同じ人に」起きた場合、こう考えるのは自然なことです——それは意味のある関連なのか、それとも単なる偶然なのか?

統計的に見ると、ひとつの一般的ながんを乗り越えて長年生きている人は、2つ目のがんを経験する確率が自然と高くなります。これは乳がんと大腸がん、前立腺がんと皮膚がん、リンパ腫と甲状腺がんなど、他の組み合わせにも当てはまることです。その重なりの一部は、単純に加齢や環境要因によるものです。がんのリスクは時間とともに増加します。診断後に長く生きるということは、それだけ2つ目の悪性腫瘍に遭遇する統計的確率が高くなるということでもあるのです。

しかし、研究者たちが乳がんとメラノーマに注目して詳しく調べたところ、偶然以上のものが見えてきました。特に女性において、そして長期生存者において、これら2つのがんは予想以上の頻度で併発していることが報告されています。あるアメリカのがん登録データを用いた研究では、メラノーマの生存者は乳がんを発症するリスクが有意に高いことが示され、逆に乳がん経験者も、調整後においてわずかではあるものの確実にメラノーマの発症率が高まっていたことが明らかになりました(年齢、人種、治療歴などの要因を除外しても)。

これは「一方がもう一方を引き起こす」という意味ではありません。また、「乳がん経験者全員が将来メラノーマになる」「メラノーマ経験者は明日にでもマンモグラフィを受けるべきだ」という話でもありません。ただし、共通の遺伝要因や免疫の仕組み、ホルモンの影響、あるいは治療による全身的な反応など、もっと深く掘るべきテーマが存在するということは明らかです。そしてこれは、明らかなリスク因子を持たない患者においても、医師の検診や長期フォローアップの視点を変えるかもしれないという意味でも重要です。

この関連性は、患者自身の体験からも裏付けられます。どちらか一方のがんを経験した人は、自分の体の変化に対する感覚が研ぎ澄まされることが多く、以前なら気にしなかったようなホクロの変化、肌のトーンの違い、わずかな腫れに敏感になります。このような「警戒心の高さ」が、診断の早期化につながり、場合によっては2つ目のがんを転移する前に捉えることができることもあります。

だから、問うべきなのは「両方を発症することがあり得るか」ではなく、「それが単なる偶然か、意味のあるシグナルなのか?」ということです。次のセクションでは、乳がん後にメラノーマを発症するリスク、またはその逆についてのデータを深掘りし、それが現実の検診・予防戦略にどう影響しつつあるのかを探っていきます。

第2部:メラノーマの後に乳がんを発症する可能性 ― データが示すもの

長年にわたって、メラノーマの治療後のフォローアップは皮膚だけに焦点が当てられてきました。全身の皮膚検査、リンパ節のチェック、日光回避やホクロの変化に関する患者教育。それが定番の対応であり、そこで完結していました。マンモグラフィ、乳腺の濃度、ホルモンリスクの話などが出ることはまずなく、メラノーマは皮膚の病気、乳がんはまったく別物とされてきたのです。

しかし、状況は変わりつつあります。研究者たちがメラノーマの生存者を長期にわたって追跡する中で、新たなパターンが浮かび上がってきました。メラノーマ治療を受けた女性たちの間で、乳がんの発症率が予想より高いというのです。年齢や通常のスクリーニング状況を調整しても、その傾向は消えませんでした。数値自体は劇的なものではなく、「すべての生存者が2つ目のがんに直面する」という話ではありません。ただし、複数のデータセットに共通する傾向であることが確認されています。

たとえば、『Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention』に掲載されたある研究では、12,000人以上の女性メラノーマ生存者を追跡し、特に50歳未満の女性において乳がんの発症率が統計的に有意に上昇していることが示されました。別のSEER登録データの分析では、メラノーマ既往歴のある女性は乳がんを発症するリスクが14〜20%高いことが分かりました。これは因果関係を直接示すものではありませんが、多くの臨床医が二次予防の考え方を見直すきっかけにはなっています。

なぜメラノーマは乳がんのリスクを高めるのか?

ひとつの明確な原因があるわけではありません。むしろ、複数の生物学的・行動的要因が複雑に絡み合っていると考えられています。

まず注目されるのが、共通の遺伝的背景です(これは第4部でさらに詳しく取り上げます)。特に CDKN2A や BRCA2 のような遺伝子変異を持つ人は、両方のがんを発症しやすい傾向があります。こうした変異はスイッチのようにがんを「オン」にするものではなく、DNA修復やホルモン応答に微細かつ累積的な影響を与える形でリスクを高めます。

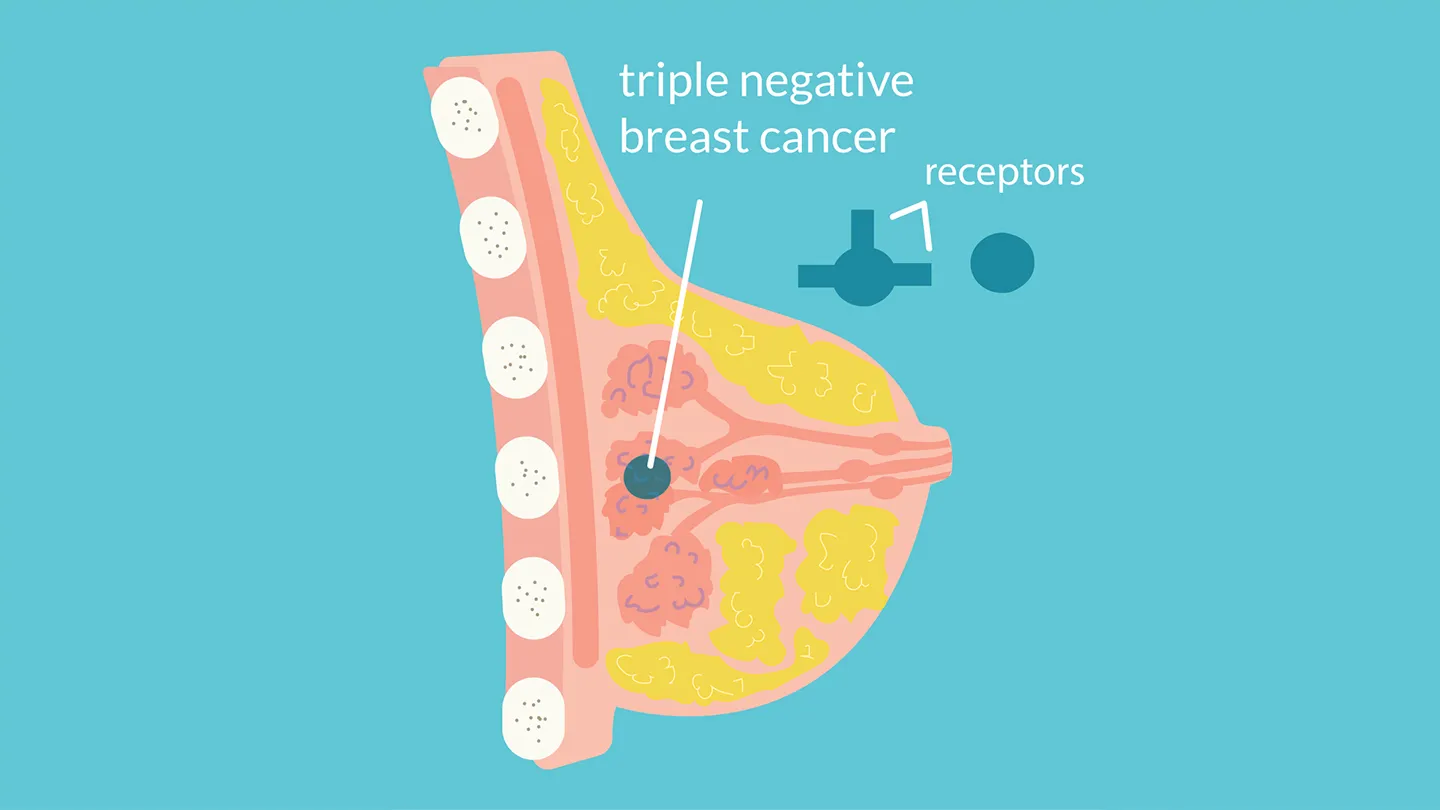

次に挙げられるのが、免疫調整に関する共通点です。メラノーマはしばしば、免疫の監視機構が機能しなくなることを背景に発生します。たとえば、T細胞の監視不全や、慢性的な炎症による微小環境の変化などです。一方で、乳がんの中でも特にトリプルネガティブ型は、免疫回避機構の影響を受けることが知られています。そのため、ひとつの免疫関連がんにかかりやすい人は、他の免疫感受性がんにも脆弱なのではないかとする仮説があります。

3つ目は、医療との接点の多さが発見率を高めているという考え方です。メラノーマの生存者は、皮膚科や腫瘍内科の診察、各種検査などを頻繁に受けることが多く、医療システムとの接点が密になります。そのため、他のがん——たとえば乳がん——も早期に偶然見つかる可能性が高くなるのです。つまり、この関連の一部は観察バイアスであり、生物学的因果だけでは説明できない面があります。

最後に、一部の研究者たちはホルモンの影響にも注目しています。エストロゲンは、メラノサイトと乳腺組織の両方に作用します。そしてまだ十分な証拠はないものの、エストロゲンシグナルとメラノーマの進行との関連が女性において示唆される研究も出てきています。この分野は未解明の部分が多いですが、がん研究の中で今後も注目される領域です。

スクリーニングへの影響は?

大多数のメラノーマ生存者にとって、乳がんのスクリーニングは標準的なガイドラインに沿って行われます。つまり、年齢や家族歴に応じて、40~50歳以降に隔年あるいは毎年のマンモグラフィを受けるという方法です。

しかし、若年でメラノーマを発症した人、乳がんや卵巣がんの家族歴がある人、遺伝的リスクが高い人においては、より早い年齢から、またはより頻繁なスクリーニングが考慮されるべきかもしれません。

現在では、一部の専門医が、50歳未満でメラノーマを経験した女性に対して——特にメラノーマが進行性だった場合や、他のがんの家族歴がある場合——リスク評価や遺伝カウンセリングを推奨する動きを見せています。これは「メラノーマが乳がんを引き起こす」という意味ではなく、両方が併存することが「潜在的な遺伝的背景」を反映しているかもしれないという考えに基づくものです。

ひとつのがんを経験すると、患者の置かれる状況は大きく変わります。メラノーマ生存者にとっても、それは皮膚以外の健康に目を向けるきっかけになります。乳房の健康は、長期的なケアの一環として語られるべき話題になるのです。それは決して「恐れるべき」リスクだからではなく、実際に測定可能で、対応可能で、エビデンスのあるリスクだからです。

第3部:乳がん後のメラノーマ ― 微妙な関連を追う

乳がんが先に発症した場合、メラノーマ(悪性黒色腫)は想定される合併症リストにあまり挙がりません。再発、転移、リンパ浮腫、心毒性などに注意が払われても、皮膚がんに関してはモニタリングの対象外になることが多いのです。ところが、複数の長期的研究によって、乳がん生存者においてメラノーマのリスクがわずかに、しかし持続的に上昇する傾向があることが示されています。しかも治療から数年経ってから現れることも少なくありません。

これは決して流行レベルの急増ではありません。絶対的なリスクは低いままです。しかし、アメリカ、オーストラリア、スカンジナビア諸国のコホート研究で一貫してその傾向が確認されており、がん専門医たちは「なぜなのか?」と考え始めています。

データが示すこと

大規模な登録ベースの研究では、過去に乳がん治療を受けた女性において、メラノーマのリスクが10〜30%高くなることが観察されています。このリスク上昇は、初回の乳がん診断から数年経ってから顕在化する傾向があり、多くは長期フォローアップの過程で明らかになります。これは理にかなっています。乳がん患者の多くは5年以上にわたって経過観察されるため、寛解後の長期的な変化を把握しやすいのです。

この関連性は、乳がん診断時の年齢が若かった女性で特に強く現れます。また、放射線治療(とくに上胸部や腋窩)を受けた人においても、いくつかの研究でより顕著な傾向が確認されています。

とはいえ、放射線を受けていない人や、明確な遺伝的変異が確認されていない人でもこのパターンが現れることがあるため、「監視バイアス」だけでは説明しきれないと考えられています。

可能性のあるメカニズム ― 何がこの関連を生むのか?

メラノーマが先に発症するケースと同様に、ここでも単一の要因で説明できるようなメカニズムは存在しません。それでも、繰り返し指摘されるいくつかの可能性があります。

● 放射線被曝

最も一般的に挙げられるのは放射線の影響です。乳がんに対する放射線治療を受けた女性、特に古い治療技術で広範囲に照射を受けた人では、胸壁、頸部、背上部の皮膚に副次的な被曝が起きている可能性があります。近年の機器はそのリスクを最小限に抑えていますが、紫外線への長年の曝露と局所的な放射線の相乗効果によって、色素細胞(メラノサイト)に変化が起きやすくなる可能性があります。特に肌が白い人や、既存のホクロが多い人ではこの影響が強まるかもしれません。

● 免疫調整(免疫系の変化)

免疫調整の変化も影響因子と考えられます。乳がんの一部の治療(特定の化学療法やホルモン療法)は、免疫系の機能に影響を与える可能性があります。その結果、本来であれば異常細胞を認識・排除できていた免疫システムが、一部の腫瘍形成を見逃すようになり、メラノーマなどの二次がんの発生余地を与えてしまう可能性があるのです。

● 遺伝的脆弱性の共有

共通する遺伝的リスクの存在も指摘されています。BRCA変異は乳がんや卵巣がんのリスクで知られていますが、BRCA2変異保有者において、メラノーマのリスクがわずかに上昇することを示唆する研究もあります。また、BAP1、CDKN2A、DNAミスマッチ修復系の異常なども、細胞周期制御やDNA修復経路を通じて、両方のがんのリスクを高める可能性があります。

● 監視の強化による発見

最後に、「監視の強化(サーベイランス)」という視点もあります。乳がん生存者は、特に肌が白い人やメラノーマの家族歴がある人において、定期的な皮膚検査を受けるよう推奨されることがあります。このことが、メラノーマの発見率を上げている可能性も否定できません。ただし、繰り返しになりますが、このバイアスだけでは観察されるリスク全体を説明しきれません。

乳がん生存者はメラノーマのスクリーニングを受けるべきか?

現時点では、すべての乳がん生存者に対して皮膚がんスクリーニングを推奨する正式なガイドラインは存在していません。しかし、多くの腫瘍内科医や皮膚腫瘍専門医は、以下のような追加リスク因子を持つ人に対して、年1回の全身皮膚チェックを推奨しています:

- 日焼けマシンの使用歴、または重度の日焼け経験

- 肌が白い、そばかすが多い、多数の異型ホクロがある

- メラノーマの家族歴がある

- 胸壁や腋窩への放射線治療歴がある

これらのリスク因子がなくても、自己観察の意識を高めておくことは重要です。新しく現れたホクロや、変化し続ける皮膚病変には注意を払い、特に放射線照射部位の近くに異変があれば早めに報告するように勧められます。

メラノーマはまれだが、無関係ではない

乳がんの後にメラノーマを発症することは、確かにまれではあります。しかし、それは偶然の産物ではありません。生物学的な関連については、まだ全貌が解明されていない部分も多いですが、パターンとしては現実に存在している。だからこそ、過剰な不安ではなく、正確な情報と共に迎え撃つべきなのです。

生存という長い曲線を見越して、驚きではなく備えで対応する。そのために、私たちはこの関連を見過ごしてはならないのです。

第4部:共有される遺伝的・家族性リスク

ほとんどのがんは遺伝しません。ですが、全体の5〜10%ほどは「遺伝性がん症候群」として知られ、特定の遺伝子変異が家系内で受け継がれることで、がんの発症年齢が早まったり、複数のがんが同時に、あるいは連続して現れたりすることがあります。こうした変異が直接がんを引き起こすわけではありませんが、DNA損傷に対する防御力を下げたり、細胞の成長や修復の制御に支障をきたすことで、がんのリスクが高まるのです。

この視点から見ると、乳がんとメラノーマの関連はより明確になります。同一の患者に両方のがんが現れたり、家族内に若年発症の症例が複数見られる場合、医師は「生殖細胞系列の変異(遺伝性変異)」の存在を疑うようになります。これが、両者の重なりを説明できる鍵になることもあるのです。

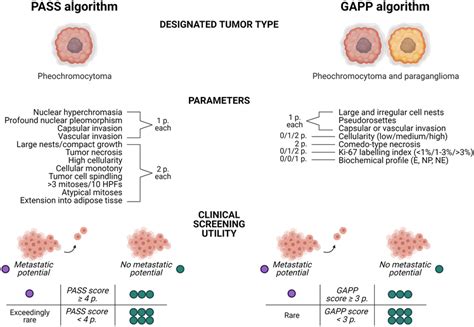

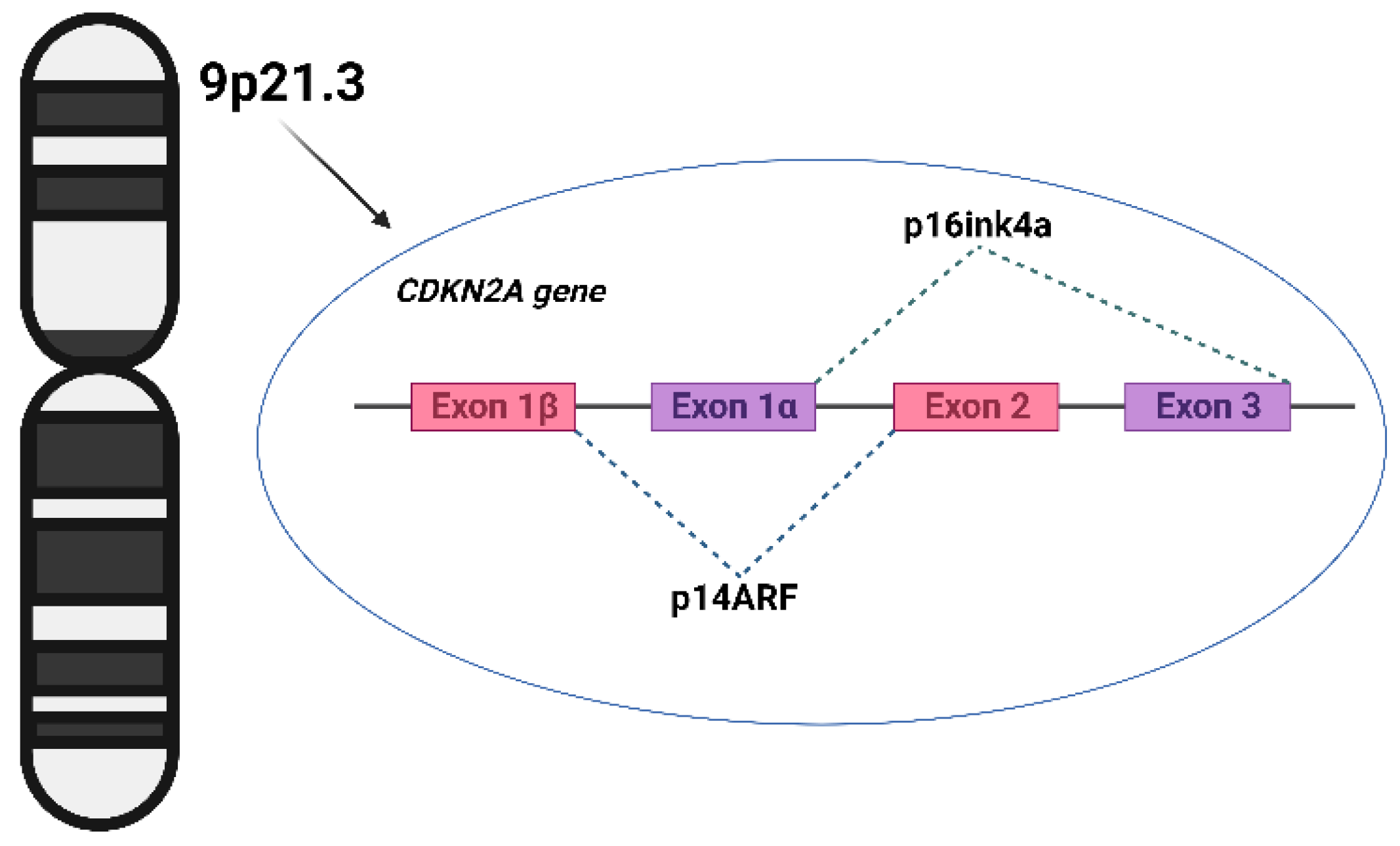

CDKN2A ― メラノーマの遺伝子、でもそれだけじゃない?

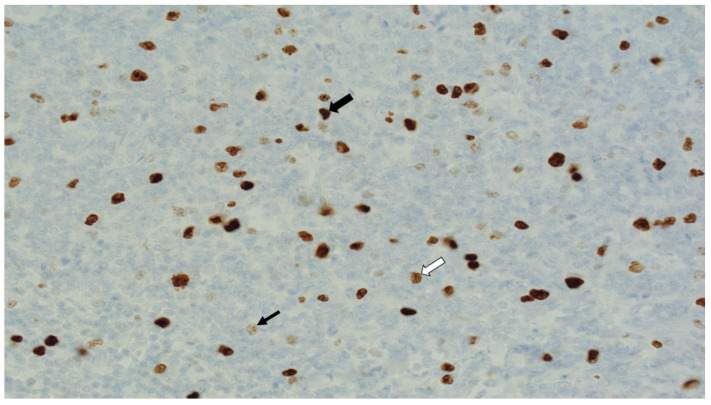

メラノーマに関連する遺伝子として最も研究が進んでいるのが CDKN2A です。この遺伝子は細胞周期の制御に関わるタンパク質をコードしており、代々メラノーマを発症する家族や、膵がんの家系で高頻度に変異が見つかります。

ところが最近では、メラノーマと乳がんの両方を経験した人にも CDKN2A の変異が見つかることがあり、この遺伝子が思っていたより広範な影響を持つ可能性が指摘され始めています。まだ結論が出ているわけではありませんが、家族歴が強く、発症年齢が若い場合など、特定の文脈ではメラノーマ遺伝子が乳がんリスクにも関与し得るという見方が広がっています。

BRCA2 ― よく知られているが、全貌はまだ見えていない

多くの人が BRCA1 と BRCA2 の変異を乳がんや卵巣がんと結びつけて理解しています。これらの遺伝子はDNA修復にとって重要で、変異があると特に若年女性における乳がんリスクが著しく上昇します。

あまり知られていないのは、BRCA2 の変異がメラノーマリスクもわずかに高める可能性があるという点です。とくに 眼内メラノーマ(ブドウ膜メラノーマ)や、男性の皮膚メラノーマでその傾向が指摘されています。とはいえ、絶対リスクは依然として低く、多くの保因者は皮膚がんを発症しません。

それでも、乳がんとメラノーマの両方が若年で発症し、しかも家族内に集中しているようなケースでは、BRCA2 の検査が検討されるべき状況といえるでしょう。

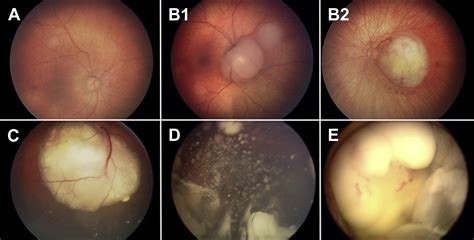

BAP1とその他の稀な症候群

注目を集めているもう一つの遺伝子が BAP1 です。この変異は BAP1腫瘍素因症候群 に関係し、以下のような複数のがんを生涯にわたって引き起こすリスクがあります:

- ぶどう膜メラノーマ(眼にできるまれなメラノーマ)

- 皮膚メラノーマ

- 中皮腫

- 腎細胞がん

- (まれに)乳がん

BAP1症候群は稀な病態ですが、だからこそ一般的な変異だけでなく、より幅広い視点で遺伝子を考えることの重要性を教えてくれます。たとえば、若年で複数のがんを発症している人や、通常見られない腫瘍の組み合わせが現れる場合などは、より網羅的な遺伝子パネル検査によって思わぬ関連が明らかになることもあるのです。

このほかにも、**ATM、CHEK2、TP53、ミスマッチ修復遺伝子(リンチ症候群)**などとの関連性が現在も研究されています。これらの遺伝子は DNA修復や免疫応答にも関わるため、乳がんとメラノーマの両方に影響する可能性が生物学的には考えられるのです。ただし、明確な家族歴がない限り、こうした遺伝子が両者の同時発症を説明に使われることは今のところ少数です。

遺伝カウンセリングはいつ必要か?

遺伝子検査はすべての人に必要なものではありません。がんを1回経験したからといって、多くの人にとっては、それだけで検査を受ける理由にはなりません。けれども、個人の病歴と家族歴が重なったとき、それがより深い“遺伝的な脆弱性”を示唆する場合があります。そのようなケースでは、専門的な評価が必要になる可能性があります。

たとえば、メラノーマと乳がんの両方を経験している人——特に50歳未満で発症している場合——は、遺伝専門医への紹介を考慮すべき強いサインです。また、家族内で複数の人がこの2つのがんのいずれかまたは両方を経験している場合、とくに発症年齢が若い場合や、特定の時期に集中している場合も、検査が推奨される状況といえます。

さらに、まれな腫瘍歴が判断を左右することもあります。たとえば、**ぶどう膜メラノーマ(眼内メラノーマ)や、異常に進行が早い乳がん(閉経前に両側性の腫瘍を診断された場合など)**は、通常の検査パネルでは見逃される可能性のある“高リスク変異”の存在を示唆しているかもしれません。

家系(祖先の出自)も重要な手がかりになります。たとえば、アシュケナージ系ユダヤ人の血を引く人々は、BRCA変異を保有している可能性が高く、この変異は控えめながらメラノーマのリスクにも関与していると考えられています。

こうしたケースでは、遺伝専門医との相談を通じて、検査を受けるべきかどうか、また受ける場合はどのパネルが最も有効かを明確にできます。目的はその患者一人のリスクを知ることにとどまりません。それは、きょうだい、子ども、さらには親戚を含む広い家族の中で、誰が同じ変異を無自覚に持っているかもしれないかを見極め、検診の方針を整えるための手がかりにもなるのです。

遺伝的リスクを理解することは、「運命を知ること」ではありません。それは、地図を手に入れることです。

そして、乳がんとメラノーマの両方を経験している人、あるいは単なる偶然では片づけられない家族歴を持つ人にとって、その地図は、検診スケジュールから予防戦略まで、人生の多くの判断を形づくる手がかりになるのです。

第5部:乳房に発生するメラノーマ ― 極めて稀な病態を理解する

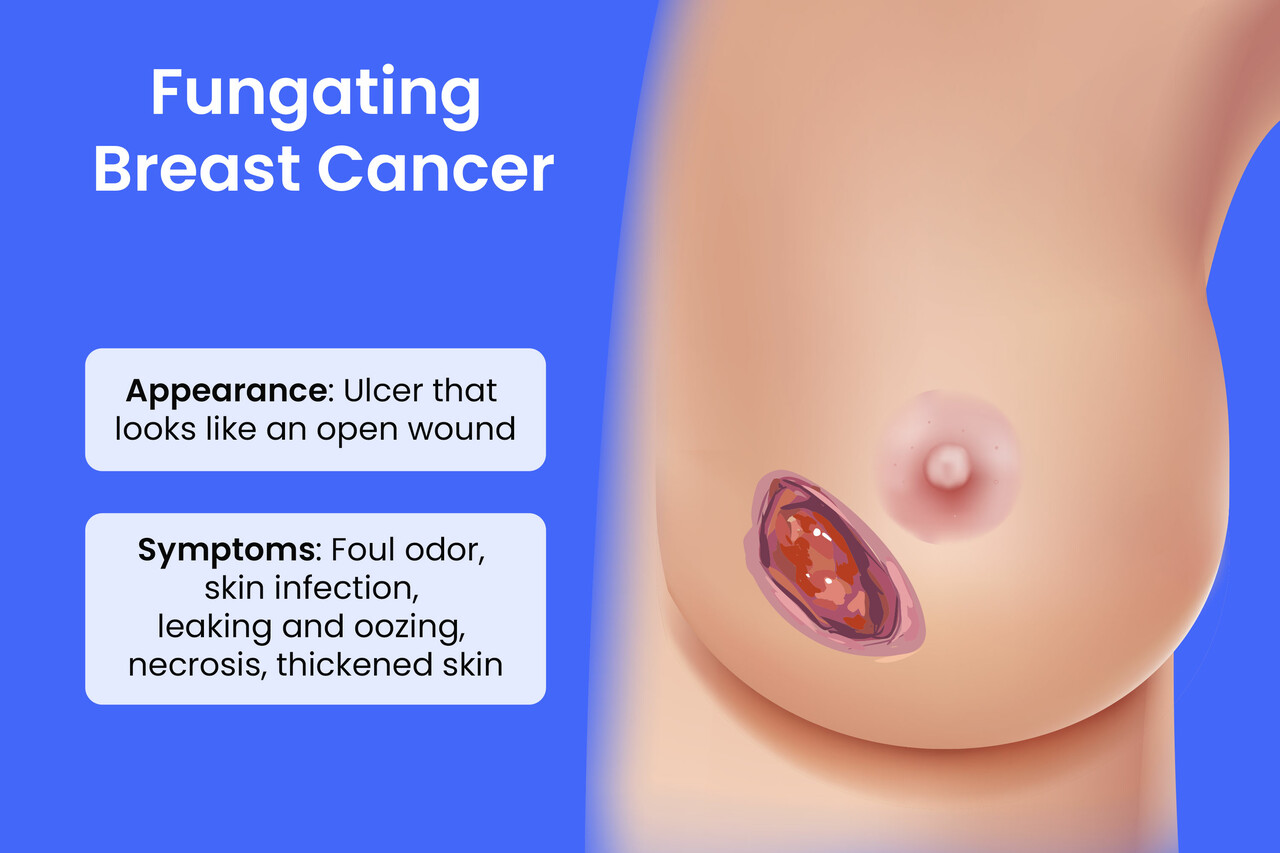

「メラノーマ乳がん」という言葉は、しばしば誤解されます。患者が医療記録やインターネット検索でこの語を目にすると、まるで両者の特徴を併せ持つ“混合型がん”が存在するかのような印象を受けることがあります。しかし、医学的にはそれは正しくありません。実際にこの言葉が指すのは、メラノーマが乳房へ転移したケースか、あるいは極めて稀に発生する乳房皮膚や組織に原発するメラノーマです。

この違いを正確に理解することは非常に重要です。なぜなら、診断の意味も、そこから導かれる治療方針も、どちらが当てはまるかによってまったく異なるからです。

メラノーマが乳房へ転移する場合

メラノーマは**「さまよいやすい」**がんとして知られています。皮膚からリンパ系や血流に入り込むと、肺、肝臓、脳、骨、そしてまれに乳房にまで転移する可能性があります。乳房はメラノーマの転移先としては珍しい部位ですが、進行期のメラノーマ患者において、症例報告や小規模な研究では確認されています。

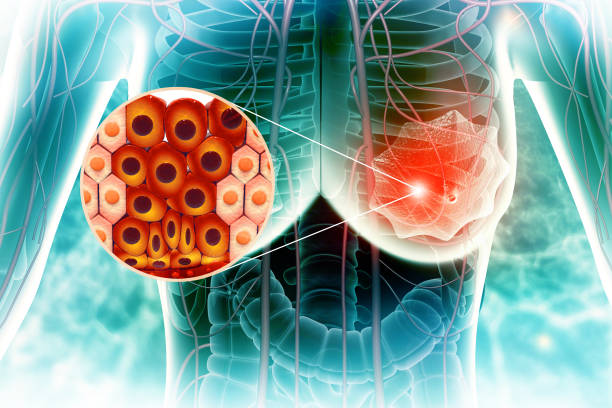

このような場合、しこりは硬く無痛性で、触診では原発性乳がんとの区別がつきにくいことがあります。マンモグラフィ、超音波、MRIなどの画像検査で病変が確認されることもありますが、その正体を特定することはできません。診断に必要なのは生検であり、S-100、HMB-45、Melan-A など、メラノーマに特徴的なマーカーが病理で確認されたとき、診断が「乳がん」から「メラノーマの再発」に切り替わります。

このようなケースでは、治療は乳がんではなくメラノーマのプロトコルに従って行われます。局所切除やホルモン治療ではなく、全身的な治療(免疫療法や分子標的治療)が中心となります。そして乳房にメラノーマが出現した時点で、全身に病変が広がっている可能性が高いため、治療方針を決める前に全身画像検査が行われるのが一般的です。

乳房に原発するメラノーマの可能性は?

さらにまれなケースとして、メラノーマが乳房に“最初から発生する”こともあります。その多くは乳房の皮膚に、まれに乳輪・乳頭部や皮下組織に生じたものが報告されています。こうした症例は非常に稀であり、当初は誤診されることもしばしばです。腕、背中、顔などにできる通常のメラノーマとは異なり、乳房にできた色素性病変は“見た目の問題”として軽視されたり、良性と判断されがちです。

早期に発見された場合、治療は通常外科的切除です。適切なマージンを確保した広範囲切除が行われます。ただし、その場所の特殊性ゆえに診断の遅れが生じやすく、治療時にはリンパ節転移を伴っていることもあります。

ここで重要なのは、この病態が乳がんではなく皮膚がんとして分類されるという点です。つまり、乳管がんや小葉がんに使われるホルモン療法や抗HER2療法は効果がありません。

なぜこの2つを医学的に区別することが重要なのか

乳房にしこりが見つかれば、誰でも心配になります。そして、以前にメラノーマの診断を受けた人にとっては、そのしこりが何であるかによって意味が大きく変わってくるのです。

それが新たな乳がんならば、マンモグラフィ、コア生検、外科手術、放射線、ホルモン治療といった流れになります。一方で、それが乳房に“偽装”して現れたメラノーマ再発だった場合、焦点は全身検索と免疫療法に移ります。

医師に求められるのは“疑うこと”、そして**患者に求められるのは“気づくこと”**です。過去にメラノーマを経験しており、皮膚と関係なさそうな新たなしこりに気づいた場合でも、油断せずに医師に相談する価値があります。可能性は低くても、もしそれが実際に起こっていた場合、影響は大きいからです。

第6部:ホルモン、免疫、そして微小環境

あるとき、2つのがんが同一人物に発生するのは共通の遺伝子変異によるものであり、またあるときは、もっと間接的な理由に起因します。つまり、遺伝情報そのものではなく、体内の環境ががんの発生や進行を許容するかどうかという視点です。ホルモン、免疫監視、慢性炎症、局所組織からの信号——これらはすべて、腫瘍がどのように形成され、成長し、広がるかに影響を与えます。

メラノーマと乳がんのように、明確な遺伝子変異が見つからないケースであっても、こうした微細で全身的な要因が両者の“同時出現”を説明する手がかりとなる可能性があります。

エストロゲンの役割 ― 明確ではないが、消えない存在感

エストロゲンといえば、まず乳がんとの関連が思い浮かびます。特にER陽性乳がんでは、エストロゲンが腫瘍の成長を促す中心的な役割を担い、リスク・治療・予後のすべてに関係します。

しかし、エストロゲンの作用は乳房だけにとどまりません。皮膚、メラノサイト(色素細胞)、そして免疫細胞にも影響を及ぼします。

一部の研究では、メラノーマ細胞にエストロゲン受容体(特にER-β)が発現していることが示されており、これはホルモンシグナルがメラノーマの進行に関与している可能性を示唆します。特に閉経前の女性やホルモン療法中の人ではその影響がより顕著かもしれません。

とはいえ、研究結果は一貫しておらず、エストロゲンがメラノーマの成長を促すのか、防御的に作用するのか、それとも単なる背景要因として存在しているだけなのか、明確な因果関係はまだ立証されていません。

乳がんの治療に使われる**ホルモン療法(タモキシフェンやアロマターゼ阻害薬など)は、全身のホルモンバランスを大きく変える可能性があります。これが後のメラノーマリスクにどう影響するかはまだ不明ですが、“内分泌操作が二次がんの発生に影響を与える可能性”**という視点から、研究が続けられています。

免疫監視とチェックポイントの破綻

乳がんとメラノーマの関連が見られるもう一つの場所は、免疫制御の領域です。とくに免疫チェックポイントの活動という観点で共通点があります。

メラノーマは、最も免疫原性が高い固形がんの一つです。多くの変異がT細胞に認識されやすい抗原を生み出し、免疫チェックポイント阻害剤(PD-1、CTLA-4など)に反応しやすいという特性があります。

一方で、乳がんはそこまで免疫主導ではないものの、特にトリプルネガティブ型やHER2陽性型では、腫瘍浸潤リンパ球の存在が予後と関連するなど、免疫活動が重要な役割を果たすことが知られています。

免疫系は“見張り役”として機能し、腫瘍細胞が本格化する前に排除する働きを持っています。しかし、その監視機構が何らかの理由で破綻すれば——慢性炎症、制御性T細胞の活性化、治療による免疫疲弊など——体内は“がんの侵入を許す状態”になってしまうのです。そう考えると、「一つのがんを発症したこと」は、偶然ではなく、“体内の警備体制が変わってしまった”サインなのかもしれません。

組織微小環境 ― 新たな腫瘍が芽吹く“土壌”

すべてのがんは、単なる遺伝子変異だけでなく、それが育つ環境に影響されて発生します。そこには、免疫細胞、線維芽細胞、血管、ホルモン、細胞外シグナルといった複雑な要素が関わっています。

この環境は、年齢、生活習慣、既往歴、治療歴によって形づくられます。たとえば、化学療法、放射線、ホルモン抑制を受けた人の体内では、単に傷痕が残るだけでなく、生化学的な環境そのものが変化しているのです。科学は今、それをようやく解明し始めています。

現在では、がん治療の長期的影響——特に免疫の攪乱やホルモン変動——が、“他のがんが育ちやすい土壌”をつくる可能性があるという認識が高まりつつあります。これは「乳がんがメラノーマを引き起こす」あるいは「メラノーマが乳がんの下地になる」と言っているのではありません。そうではなく、ひとつの病気や治療によって強調された“生物学的な脆弱性”が、別のがんの発症につながる可能性があるということです。

乳がんとメラノーマをつなぐ“ひとつの経路”は存在しません。けれども、ホルモンのシグナル、免疫のコントロール、組織環境の準備状態——これらが交差することで、2つのがんが“似た道”から生まれる可能性があります。

それは因果関係を証明するためではなく、共通する“通り道”を理解するための枠組みなのです。

第7部:検診、経過観察、そしてサバイバーとしての時間

がんと診断されると、医療のリズムは一変します。手術、薬物療法、放射線、そして回復——それが治療のフェーズ。でもその後に続くのは、**“見守る時間”**です。定期受診、画像検査、血液検査——がんのあとに続く慎重な観察が、生活の一部になっていきます。

乳がんやメラノーマ、どちらか一方のサバイバーにとっては、この経過観察の枠組みも比較的明確です。乳がんならマンモグラフィ、メラノーマなら皮膚チェック。しかし、両方のがんが関わってくると、その線引きは少し曖昧になります。「一方を経験したことは、もう一方の検診方法に影響するのか?」という疑問が生まれるのです。

メラノーマのサバイバーにとって ― 乳がん検診は変えるべき?

多くの場合、メラノーマの既往があっても、乳がん検診は標準的な指針に基づいて行われます。たとえば、40〜50歳ごろからマンモグラフィを開始するという、国の推奨や個人のリスクに基づいたタイミングです。

ただし、乳がんの家族歴がある人や、既知の遺伝子変異がある人、過去に胸部への放射線を受けた人などは、より早期から、あるいはより頻回の検診が必要になる場合もあります。

一部の皮膚科医や腫瘍内科医は、長期的なメラノーマサバイバー、特に50歳未満の女性や異型母斑が多数ある人に対して、より包括的な乳がんリスク評価を推奨する動きも出ています。遺伝性症候群が明らかでなくても、MRIなどの追加画像検査や乳腺専門医への相談が正当化される状況もあるのです。

乳がんのサバイバーにとって ― 皮膚の経過観察は必要か?

乳がんのサバイバーシップ・プランにメラノーマの検診が含まれることは、現時点ではまれです。ですが、もしかすると特定の患者には必要かもしれません。

正式なガイドラインでは、乳がん治療後に皮膚がん検診を推奨していません。しかし、多くのがんセンターでは、皮膚がんリスクが高い患者に対しては、定期的な皮膚科紹介を組み込むようになってきています。それはたとえば以下のようなケースです:

- 色白で、日焼けやサンバーンの既往がある

- 異型母斑(非典型的なほくろ)が多数ある

- 胸部に放射線治療を受けたことがある

- メラノーマの家族歴がある

こうした背景がある場合、年に1回の全身皮膚チェックは安心感につながるだけでなく、ときに見落とされがちな早期メラノーマを発見するきっかけになることもあります。

サバイバーシップとは、“再発の監視”だけではない

がんの経過観察というと、「最初のがんが戻ってこないか?」にばかり意識が向きがちです。けれど、サバイバーとしての生活は、それよりもっと広い視野を必要とします。

病気、治療、あるいは時の経過によって、身体の内部環境が変わってしまった人にとっては、“二つ目のがんが発生する可能性”も視野に入れる必要があるのです。

乳がんとメラノーマの両方を経験している人、あるいはそのリスク因子を持っている人にとっては、長期的なフォローアップの視点も広げる必要があります。それは皮膚科と乳腺外科の両方で定期受診することかもしれませんし、一度検査を受けていても改めて遺伝子検査を検討することかもしれません。

少なくとも、経過観察の話題の中に「どちらのがんも含める」ことが、これからは求められます。

経過観察は“怯えて生きること”ではありません。それは視界の中に自分を置き続けること——「起こりうること」に飲み込まれずに、“本当に起こっていること”に気づけるようにすることです。

そして、乳がんと皮膚がん、両方の既往を持つ人にとって、そのバランスはまず、両者の関連に気づくことから始まり、それをさりげなく、でも確実にケアに組み込むところから動き出します。

第8部:よくある質問(FAQ)

乳がんとメラノーマの関連性とは何ですか?

乳がんとメラノーマは生物学的にはまったく異なるがんですが、統計的な偶然では説明しきれない頻度で同じ人に発生することがあります。この関連は直接的なものではなく、一方が他方を引き起こすわけではありません。ただし、両者に共通するリスク要因がいくつかあります。たとえば、CDKN2A や BRCA2 などの遺伝子変異、ホルモンや免疫系の重なり合う影響、放射線や免疫抑制などの治療後の変化などです。

また、一つのがんを経験したことで医療のフォローアップが密になり、別のがんが早期に発見されやすくなるという側面もあります。両者は「同じ症候群に含まれるがん」とはされていませんが、無視できない関連性があることから、多くの腫瘍内科医が経過観察において意識しています。

メラノーマは乳がんのリスクを高めますか?

はい、わずかに高めます。研究によると、特に50歳未満でメラノーマと診断された女性は、将来的に乳がんを発症するリスクがわずかに上昇することがわかっています。その理由は完全には解明されていませんが、遺伝的素因が関与している可能性が高いと考えられています。

一部のケースでは、DNA修復や細胞周期制御に関わる遺伝子変異が両方のがんに関連している可能性があります。また、メラノーマの診断後に検診の頻度が上がることで、乳がんが早期に発見されやすくなるという効果もありますが、それだけではリスクの上昇をすべて説明することはできません。

このリスク上昇は、すべての人の検診ガイドラインを変更するほど大きなものではありませんが、個別の状況に応じたきめ細やかな監視が推奨されることがあります。

メラノーマは乳房に転移しますか?

はい、可能性はありますが非常にまれです。メラノーマはあらゆる臓器に転移しうる攻撃性の高いがんですが、乳房は転移先としては一般的ではありません。

転移が起きた場合、無痛性のしこりとして現れ、当初は乳がんと誤認されることもあります。診断には生検が必要で、S-100やHMB-45などのマーカーによってメラノーマの転移と判明します。

このような場合、治療は乳がんのプロトコルではなく、メラノーマに基づいた全身的な治療が行われます。乳房内にメラノーマが見つかるということは、通常、病気がすでに進行していることを示しており、他の部位への転移を調べるための全身画像検査が不可欠になります。

乳がんの人は皮膚がんになりやすいですか?

人によっては、なりやすくなる可能性があります。特に特定の遺伝的背景がある人や、放射線治療を受けたことがある人です。

乳がんの既往があるからといって、すべての人がメラノーマになるわけではありません。しかし、長期生存者、とくに若年で治療を受けた人では、リスクがわずかに上昇するという報告があります。

このリスクは、色白の人、母斑が多い人、メラノーマの家族歴がある人でより顕著です。こうした人々には、年1回の皮膚検診が“ルーチンなサバイバーケア”の一環として妥当であると考えられます。なお、現時点では正式なガイドラインとしては統一されていません。

どちらかのがんを経験した人は、もう一方の検診も受けるべきですか?

それは患者の全体的な臨床状況によります。たとえば、乳がんを経験した人で、皮膚がんリスク要因(色白、胸部放射線、メラノーマの家族歴など)を持つ人であれば、年1回の皮膚科受診は非常に有効な予防策となります。

同様に、メラノーマの既往がある人で、乳がんの家族歴や早期発症といったリスク指標がある場合には、乳がん検診の強化や遺伝カウンセリングが推奨されることもあります。

万人に共通するルールは存在しませんが、同じ人や家族の中で2種類のがんが重なる場合、検診は“ルーチン”ではなく“個別化”されるべきです。

終わりに

乳がんとメラノーマを結びつける“ひとつの原因”は存在しません。 共通の発症メカニズムもなければ、単純な遺伝スイッチもありません。けれど、両者の重なりは確かに存在しています。

それは、**生物学的な共通点に起因することもあれば、遺伝性変異による場合もあり、**あるいは、がん治療の長期的影響——体の“新たな脅威”への反応を変えてしまうほどの影響——によって起こることもあります。

ある人にとっては、その関連は遺伝子に書き込まれた必然であり、また別の人にとっては、注意深さや早期発見、あるいは単なる統計上の偶然かもしれません。

大切なのは、「この2つのがんが同時に発生しうる」という事実を知ることだけではありません。それが起こったときにどう対処するかを理解することが重要です。

つまりそれは、どんなときに検診を強化するべきか、どのタイミングで遺伝子検査を検討すべきか、そしてサバイバーケアの範囲をどこまで広げるべきかを知ることです。がんを“個別の出来事”として捉えるのではなく、“より広いリスク環境”の一部として見る視点を持つことです。

あなたが乳がんの経験者であれ、メラノーマの経験者であれ、あるいはその両方であれ——または、**ただそれらの関係を理解したいと考えているだけであっても——**目指すべきは、「もっと不安になること」ではありません。

もっと明確に考えること、もっと意図的に行動すること、そしてこれまであまり交わらなかった専門分野同士の対話を続けること。その姿勢こそが、今後の医療をより良いものへと導く鍵となるのです。