ビタミン欠乏はがんの兆候?科学が示す真実とは

序文

多くの人にとって、がんが数字で姿を現すなんて思いもしないことです。疲労感やめまい、あるいは年に一度の健康診断で何気なく受けた血液検査で、何かが引っかかる。ビタミンB12が低い。カリウムが減っている。赤血球の大きさにばらつきがある。RDWの値が異常と出る。それは診断ではありません。方向性ですらありません。でも、それはガラスに入った小さなヒビのようなもの。何かがおかしいというサインです。

そこから、疑問が浮かび上がります。これってもっと深刻な何かの兆候?がんかもしれない?

実際、がんの中には、画像検査で見つかるよりずっと前に、血液検査でその存在をにおわせるものもあります。でもほとんどの場合、ビタミンやミネラルの欠乏は警報ではなく、ささやきにすぎません。そこにあるのはパターンです。体が栄養素をどう処理しているか、細胞がどう分裂しているか、何が失われているのか、あるいは吸収できていないのか。まれに、そのパターンが何か隠れたものを示唆します——腫瘍、出血している病変、あるいは骨髄の異常。でも圧倒的に多くは、より一般的な原因によるものです。吸収障害、加齢、食生活、薬剤、慢性的な炎症など。

とはいえ、不安を感じるのも無理はありません。検査数値に異常があると、それだけで静かな警報が鳴るような感覚になります。誰も「がん」と口にしていないのに。そしてその不安は、ネット検索でさらに悪化します。最悪のケースばかりが並ぶ検索結果。文脈のない研究報告。誰かのまれな診断が、別の誰かの執着になる掲示板。

この文章は、まさにその間に入り込むために書かれました——「検査結果がおかしい」と気づいた瞬間と、「これって何なの?」の間にあるその時間に。リスクを過小評価するためではなく、説明するために。科学がどこで本当に因果関係を見出しているのか、そしてどこではそうでないのかを明確にするために。ひとつの低い数値だけでは、まず何も決まらないということ——でもそれが何かの手がかりになり得るときがあるということを伝えるために。

ここでは、よく話題になる主な疑問をひとつずつ丁寧に扱っていきます。

B12の不足はがんの兆候になりうるのか?カリウムの低下にはどういう意味があるのか?RDWの高さは深刻なのか?そして、鉄分が足りない小型の赤血球——小球性貧血——ががん診断に結びつくのはどんなときなのか?

あわせて、そうした情報をどう扱えばいいのかという話もしていきます。血液検査が早期警告になることはありますが、それが最終判断になることはまずありません。血液検査はプロセスの始まりであって、それを評価するには、病歴や画像検査、時には内視鏡、そして常に文脈が必要です。

もしあなたが、まだ意味がわからない検査結果を前にしてここにたどり着いたのなら、あるいは今ある症状がどれほど注意を払うべきものなのか見極めようとしているのなら——ここは正しい場所です。これからの話で、すぐに答えが見つかるとは限りません。でも、正しい問いを立て、リスクを理解し、不安から行動へと進むための手がかりにはきっとなるはずです。

では、始めましょう。

第一章:体が何かを伝えようとするとき —— でもそれがはっきりしないとき

人間の体は、異変があっても大きな声では知らせてくれません。そっと促すのです。少しずつ軸がずれていきます。たとえば、消えない疲労感、ちょっとしたことでできるあざ、立ち上がったときに早くなる脈拍。あるいは、数字として静かにサインを出すこともあります。血液検査の結果に、ひとつだけ赤字で示される数値。去年までは正常だった項目が、今回は「低い」と書かれている。

こうした話の多くは、ここから始まります。はっきりとした症状が出て診断が下るのではなく、何となく噛み合わない数値やパターンからです。ビタミンB12が不足している。赤血球が小さすぎる。カリウムがわずかに正常値を下回っている。でも自覚症状はない。あるいは、説明しにくい体のだるさや、頭がぼんやりする感じ、体が重く感じる感覚だけがある。何かのサインかもしれないし、何でもないのかもしれない。

こうした曖昧な状況を、医師たちは日々見極めようとしています。というのも、検査データ自体は精密でも、その意味は単独では判断できないからです。たとえば、B12の値が低いのは、長年の食生活の影響かもしれませんし、新たに始まった自己免疫の異常かもしれません。胃の吸収機能が落ちているのかもしれないし、骨髄がうまく働いていないのかもしれない。そして、まれなケースですが、体のどこかで何か深い異変が起きている——たとえばがんのような——可能性もあります。

けれど、がんはたいていこうして始まるわけではありません。がんの多くは、1回の血液検査で姿を現すものではありません。細胞や組織、あるいは臓器の中で、静かに、少しずつ育っていき、やがてようやくその痕跡を残します。たとえば、長く続く出血による鉄の減少、栄養吸収の異常によるビタミン不足、代謝の負担による電解質の変化。しかも、体はしばらくその異常に適応してしまうため、検査結果の異常は、症状や所見に遅れて出てくることも珍しくありません。

それでも、がん医療の現場では、血液検査は重要な意味を持ちます。画像検査や症状よりも前に、早期の手がかりを与えることがあるからです。単体では目立たない軽微な異常でも、それが時間をかけて続いたり、体重減少や家族歴といった要素と重なったりすると、医師はさらなる調査を検討します。そうして、血液検査は明確な地図ではないけれど、方向を示す地図のようなものになるのです。

そしてもうひとつ忘れてはならないのは、ビタミン欠乏や検査値の異常の大多数は、がん以外の理由によるということです。慢性炎症、自己免疫疾患、消化管の不調、加齢、薬剤、あるいは食事内容。それらの方がずっと一般的です。だからといって、それを無視していいわけでもありません。特に、これまでに見られなかった変化であり、それが長引いている場合や、他の気になる所見と組み合わさっている場合はなおさらです。

これからの章では、そうしたグレーゾーンを掘り下げていきます。ビタミンが低いからといって、すぐにがんと結びつけるのではなく——そういう短絡的な因果は、ほとんどの場合存在しないからです。代わりに、科学がどこで相関関係を見出しているのか、検査値の異常がどうして早期発見につながったことがあるのか、そしてまだ確証がないものはどこなのか。それを丁寧に見ていきます。

血液検査が伝えてくる内容は重要です。でも、それを理解したときにこそ、本当の意味が見えてきます。何を語っていて、何を語っていないのか。その違いを知ることが、最初の一歩なのです。

第二部:ビタミンB12欠乏とがん

ビタミンB12は、ただのサプリメント棚の定番ではありません。身体のあらゆる場所で重要な役割を果たす、不可欠な分子です。DNAの合成に関与し、赤血球の形成に不可欠であり、神経の働きと脳の安定性を保っています。B12が不足すると、その影響は認知機能からエネルギー水準、血液中の酸素運搬能力に至るまで、全身に広がります。

ですから、検査でB12の数値が低く出たとき、医師は単にその値を補おうとはしません。その原因を探るのです。

ここで、道が分かれていきます。B12欠乏はよくあることで、無害で回復可能な場合もあれば、もっと深い問題の兆候である場合もあります。原因が食事であることもあります。特にビーガン、ベジタリアン、高齢で肉の摂取量が少ない人に多く見られます。メトホルミンや長期の制酸剤といった薬剤によって、吸収が妨げられていることもあります。しかし中には――ここがキーワードとなる部分ですが――持続的または原因不明のB12欠乏が、がんの初期兆候である可能性もあるのです。

では、ビタミンB12欠乏はがんのサインとなるのでしょうか?場合によっては、答えはイエスです――ただし、多くの人が思い描く形とは異なります。その仕組みを見ていきましょう。

B12が体内に吸収される過程――そしてどこで破綻するか

B12の吸収は、驚くほど複雑なプロセスに依存しています。まず胃で、塩酸が食物中のタンパク質からB12を遊離させます。遊離されたB12は、内因子(インストリンシックファクター)というタンパク質と結合します。この内因子は胃の特定の細胞によって分泌されます。B12–内因子複合体は小腸の末端、回腸まで運ばれ、そこで吸収され血流に入ります。

この一連の流れのどこかで異常が起きると、B12のレベルが低下します。たとえば胃粘膜が損傷すれば、酸と内因子の産生が減ります。回腸に影響を与える病気――クローン病や手術による切除など――は吸収を妨げます。自己免疫性の病態、たとえば悪性貧血では、内因子を作る細胞自体が破壊されてしまいます。

なぜ、これががんと関係するのでしょうか?なぜなら、特に胃や小腸の一部のがんが、まさにこの吸収のプロセスを妨げるからです。

胃がんとB12吸収障害

B12欠乏とがんの最も明確な関連のひとつは、胃にあります。慢性萎縮性胃炎と呼ばれる胃粘膜の長期的な炎症は、胃壁の菲薄化、酸の産生低下、内因子を作る細胞の消失につながります。この病態は初期には無症状であることが多く、患者は軽い疲労感や胃もたれ程度しか感じないかもしれません。しかし、時間とともに悪性貧血や胃がんリスクの上昇につながっていきます。

したがって、B12欠乏が内因子の喪失によるものであるとわかった場合、医師はさらなる検査を行うことがあります。その過程で、早期の胃がんが見つかることもあるのです。低いB12値そのものががんを示しているのではなく、胃の正常な機能が破綻していることを示しており、その破綻がさらなる調査の引き金になるのです。

この意味で、B12欠乏は間接的なマーカーとなり得ます。がんが直接話しかけてくるわけではありません。ただ、がんによって身体のシステムが追いつけなくなっていることが、B12低下という形で現れてくるのです。

B12と血液のがん

もうひとつ、より複雑ながんとの関連があります。それは白血病やリンパ腫といった血液のがんです。こうした疾患では骨髄が異常細胞で満たされ、正常な血液産生が妨げられます。その混乱の中で、身体はB12を過剰に消費したり、うまく利用できなかったりするのです。

時に、白血病や悪性度の高いリンパ腫の患者は、B12欠乏のような症状を示します――大きく未熟な赤血球が増える巨赤芽球性貧血、神経症状、疲労などです。血液検査ではB12値が正常に見えることもありますが、実際には機能的に利用されていないこともあります。あるいは、B12値がむしろ高く出ることさえありますが、それでも代謝されていないのです。これらは、問題が食事や吸収ではなく、骨髄にあることを示す手がかりです。

ここでも、B12自体が決定的な証拠ではありません。しかし、B12の状態変化が、異常な血液検査結果や体重減少、寝汗、骨の痛みといった症状と重なったとき、血液のがんに目を向ける手がかりとなり得るのです。

いつ、低B12値が懸念すべきサインとなるか

単にB12値が一度低かったからといって、それだけでがんとは言えません。ただし、以下のような状況では注意が必要です:

- 高齢者で、食事による明確な原因が見当たらない場合

- CBC(全血球計算)で大赤血球性貧血(赤血球が大きい)が認められる場合

- 自己免疫疾患を有する患者、特に1型糖尿病や甲状腺疾患のある場合

- 補充しても欠乏が続く場合、あるいは貧血に先んじて神経症状が現れる場合

- 慢性的な胃もたれ、早期満腹感、原因不明の体重減少がある場合――これらはしばしば胃の異常と関連します

こうしたケースでは、医師は胃の生検、上部内視鏡検査、追加の自己免疫検査などを勧めることがあります。背景に萎縮性胃炎や悪性病変が隠れていないかを調べるためです。

B12欠乏は一般的です。がんはそうではありません。ただし、原因不明のB12低下が見られ、とくに補充しても改善しない場合、それは新たな問いへの扉を開きます。そして、そうした問いかけが、命を救うこともあるのです。だからこそ、この小さなビタミンが、これほどまでに真剣な関心を集めるのです。

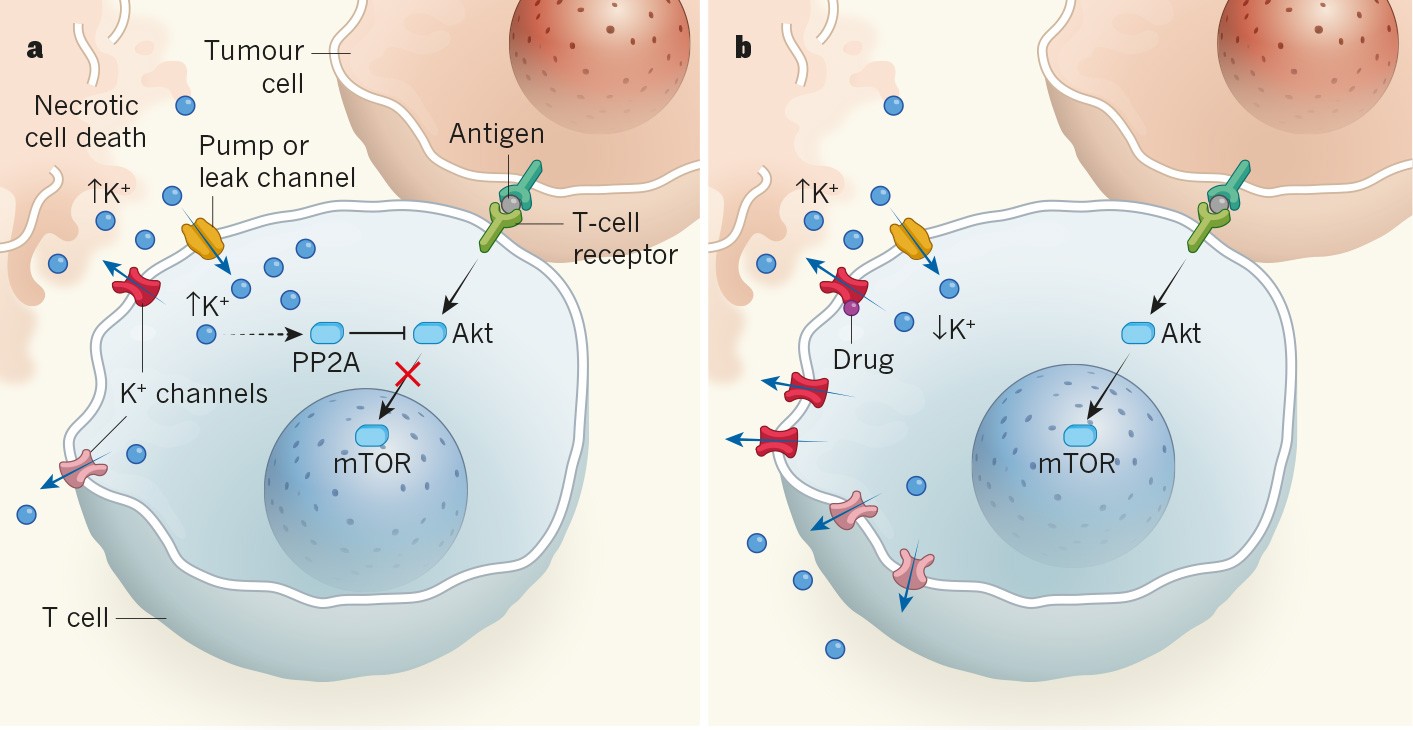

第三部:カリウムの低下とがんの関係

カリウムについて、日常的に意識している人はほとんどいません――数値が下がるまでは。ビタミンではないし、鉄分やB12のように食事で意識的に摂るものでもありません。しかし体内では、カリウムは絶え間なく静かに、しかし本質的な働きを担っています。体液のバランスを保ち、血圧を安定させ、そして何よりも、心臓や筋肉のリズムを維持するのに不可欠です。

このカリウム値が正常より低くなると――「低カリウム血症」と呼ばれます――すぐに大きな障害が起こるわけではありませんが、体の機能は確実に崩れ始めます。

軽度の低カリウム血症では、倦怠感や筋力低下、こむら返りなどが現れます。重度になると、不整脈、しびれ、さらには麻痺や心停止に至ることもあります。しかし、本当に重要なのは単なる数値ではなく、「なぜその数値が低いのか」という点です。

では、低カリウムはがんのサインになり得るのでしょうか?単独では、ほとんどありません。しかし、がん治療中の人や、説明のつかない症状が重なっている場合には、低カリウムが一部の悪性腫瘍や腫瘍関連症候群を示唆する手がかりになることがあります。詳しく見ていきましょう。

カリウムが失われる生理学的メカニズム

カリウムの体内濃度は厳密に調整されています。体内のカリウムのほとんどは細胞内に存在し、血液中にあるのはごく一部です。したがって、血清カリウムが低下するときは、以下のいずれかが関係していることが多いのです:

- 胃腸からの喪失――嘔吐、下痢、瘻孔などによるもの

- 腎臓からの喪失――利尿薬、ホルモン異常、腎尿細管障害などによるもの

- 細胞内への移動――インスリンの急上昇や特定の代謝異常時に起こるもの

がんはこれらのプロセスすべてに間接的に関与する可能性があります。そのため、低カリウム血症はがんの「直接的なサイン」ではなく、がんが体に与える影響の「結果」として現れることが多いのです。

がんがカリウム低下を引き起こすケース

悪性腫瘍が持続的な低カリウム血症を引き起こす経路はいくつかあります。特に腫瘍負荷が高い場合や、ホルモンを分泌する臓器が関与するがんでは顕著です。

1. 胃腸系がんと嘔吐

胃、膵臓、小腸のがんでは、腫瘍そのものや治療の影響によって慢性的な嘔吐や下痢が起こることがあります。体液が失われると、電解質も同時に失われますが、カリウムはその中でも真っ先に減少します。

2. 傍腫瘍症候群(パラネオプラスティック症候群)

小細胞肺がんや腎細胞がんなど、一部のがんは、体内の塩分や水分のバランスを調整するホルモンや類似物質を異常に産生することがあります。これにより、アルドステロン過剰のような状態が模倣され、腎臓がカリウムを過剰に排泄するようになります。まれではありますが、こうした症候群は原因不明で持続する低カリウム血症の背景にあることがあります。

3. 腫瘍崩壊症候群(Tumor Lysis Syndrome)

急性白血病や高悪性度リンパ腫などの血液がんでは、腫瘍細胞の急激な崩壊が起こることがあります(自然発生または化学療法後)。この過程で細胞内の内容物が血中に流出し、カリウムの細胞内外の移動が不安定になります。初期段階では一過性の低カリウム血症が見られることもありますが、これはすでに診断・治療が始まっている段階で起こる合併症です。

4. がん治療における薬剤の影響

多くの場合、カリウムを下げているのはがんそのものではなく、治療です。化学療法、ステロイド、特定の分子標的薬は、腎臓での電解質処理に影響を及ぼします。さらに、進行がん患者に多く用いられる利尿薬も、カリウム保持薬と併用しなければカリウム喪失を引き起こします。

がん患者と一般人で異なるカリウム低下の意味

がんの診断を受けていない人においては、低カリウムの原因はほとんどが非がん性です。慢性的な下痢、下剤の乱用、多量の発汗、あるいはループ利尿薬の使用などが一般的な原因です。高齢者では、食事からの摂取不足と多剤併用(ポリファーマシー)が重なることもあります。

一方で、がんの既往または疑いのある人にとっての低カリウム血症は、病態の反映である可能性が高くなります。腫瘍の活動性、治療の影響、腸閉塞や副腎への浸潤といった合併症が関与している場合があります。そのため、がん医療の現場では、カリウム値を頻繁にモニターし、軽度の低下でも積極的に補正するのが一般的です。すでに緊張状態にある体にとって、わずかなカリウム不足でもバランスが崩れることがあるからです。

低カリウムはいつ「懸念すべきサイン」になるのか

では、カリウムが低かった場合――患者や医療従事者として、どう捉えるべきでしょうか?

それが一時的なもので、健康な人において明確な原因(胃腸炎の後や利尿薬の処方など)がある場合は、補正と経過観察のみで十分なことが多いです。

しかし、以下のような場合は要注意です:

- 補正しても持続する

- 明確な消化器症状や薬剤使用がない

- 他の異常(代謝性アルカローシス、筋力低下、コルチゾール異常など)を伴う

- 体重減少、疲労感、新たな画像所見など、広範なパターンの一部である

このようなケースでは、より深い評価が必要になることがあります。がんを直ちに疑うというよりは、カリウム喪失の背景にある可能性のある病態――副腎、腎臓、肺の腫瘍など――を視野に入れるということです。

カリウムは狭いシグナルです――見逃しやすい一方で、持続的かつ原因不明な場合は、重要な手がかりになります。それががんの最初のサインになることは稀です。しかし、適切な文脈の中では、身体がすでに対処しようとしている問題の一部として現れてくることもあります。医師たちは、単なる基準値外の数値ではなく、全体の「トーン」を読み取ろうとするのです。

第四部:RDW(赤血球分布幅)上昇とがん

「赤血球分布幅(RDW)」は、多くの血液検査の前面に表示される項目ではありません。通常は、赤血球数やヘモグロビン、ヘマトクリット、MCV(平均赤血球容積)などの、よく知られた数値の陰に隠れる形でCBC(完全血球計算)の中に紛れ込んでいます。RDWが注目されるのは、その値が高く出たときくらいですが、それでも多くの場合、緊急性のある問題とはみなされません。

しかしここ10年ほどで、研究者たちはこの「静かな数値」に注目し始めました――特に、がん医療の現場で。

では、RDWとは何なのか?そして、なぜそれが重要なのか?

RDWとは何か――そしてなぜ重要なのか

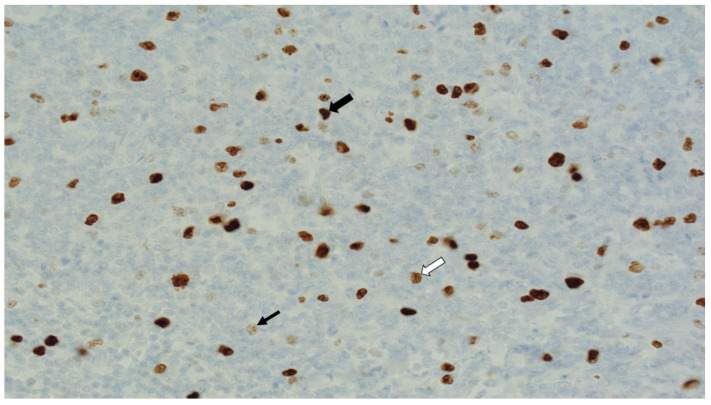

簡単に言えば、RDWは赤血球の大きさのバラつきを示す指標です。健康な血液サンプルでは、赤血球のサイズはほぼ均一で、直径も揃っています。しかし、栄養不足、炎症、骨髄の疾患などで赤血球の産生が乱れると、大小さまざまなサイズの赤血球が現れ始めます。そのとき、RDWは上昇します。

ここで、読者が気になるであろうキーワードが浮かびます。「RDWが高いと、がんのサインなのか?」

RDWはがんのマーカーか?

結論から言えば、直接的には違います。RDWは腫瘍を示すマーカーではなく、診断を確定できる指標でもありません。ただし、身体の「ストレス状態」――生理学的な破綻――を反映するため、がんの存在、進行度、あるいは体への負担と相関することがあるのです。

RDWが上昇する原因とは?

RDWを上昇させる原因はいくつもありますが、いずれもがんそのものではありません:

- 鉄欠乏性貧血では、小さな赤血球と正常サイズの赤血球が混在し、RDWが上昇します。

- ビタミンB12や葉酸の欠乏では、巨赤芽球性貧血が起こり、やはりサイズのばらつきが生じます。

- 慢性的な炎症状態――たとえば関節リウマチや炎症性腸疾患――も赤血球の成熟をわずかに妨げます。

- 肝疾患、腎疾患、心不全などでも、さまざまな研究でRDW上昇との関連が報告されています。

- 加齢自体もRDWをわずかに上昇させます。特に65歳を過ぎると顕著になります。

このように、RDWの上昇は何かひとつの原因を指しているわけではなく、「赤血球産生が均一でないこと」を示す、非特異的ながら臨床的に有用なサインとされています。

がんとRDW:研究が示すもの

近年、研究者たちは既知のがんをもつ患者においてRDWを評価し始めました。がんの発見を目的としたのではなく、予後を予測するためです。そして、そのパターンは驚くほど一貫しています。

RDWが高い患者では、以下のがん種において予後が悪い傾向があることが報告されています:

- 大腸がん

- 肺がん

- 乳がん

- 食道がん

- 肝臓がん・胃がん

- 悪性リンパ腫

これらの研究では、診断時にRDWが高かった患者ほど、疾患が進行していたり、全身性の炎症レベルが高かったり、生存率が低かったりする傾向が見られました。一部の理論では、RDWの上昇は慢性疾患や酸化ストレス、腫瘍関連サイトカインの活動に対して、体が赤血球産生を維持しようとする過程で生じるのではないかとされています。

繰り返しますが、RDWが「がんを示す」わけではありません。しかし、すでにがんを抱えている場合には、RDWが医師にとって重要な追加情報となり得ます。

RDWがスクリーニングに向かない理由

こうした相関があるにもかかわらず、RDWはがんのスクリーニング(検診)に用いられるべき指標ではありません。理由は単純で、「特異性がない」からです。RDWが高いというだけで、ビタミン不足、感染症、慢性疾患などの可能性も考えられます。実際、完全に健康な人でも、加齢や軽度の栄養不足などによりRDWが高くなることはあります。

逆に、早期のがん、あるいは進行がんをもっている患者でも、RDWが正常であることは少なくありません。RDWは、がんの有無を単独で示すほどの感度や特異度を持たないのです。しかし、貧血がある場合や、他の異常な検査結果が重なっている場合には、全体像の中で意味を持つ可能性があります。

RDWがさらなる検査を促すべきタイミングとは?

それは「全体的な臨床状況」によって判断されます。症状のない健康な人で、RDWがわずかに高い程度であれば、まず心配はいりません。

しかし、以下のような状況では、さらなる精査が必要になるかもしれません:

- 鉄やB12の補充に反応しない貧血がある

- 倦怠感、体重減少、消化器症状などがみられる

- 炎症マーカーの上昇がある

- がんの家族歴や既往がある

このような場合、RDW自体ががんを示しているわけではないにせよ、その「全体的なパターン」が診断の疑いを強めるため、ビタミン検査、鉄代謝検査、大腸内視鏡検査、胃カメラ、画像検査などが検討されることがあります。

RDWは背景にあるシグナルです――控えめで広範囲にわたるもので、見逃されやすい存在です。しかし、適切な文脈においては、その「物語」に貢献する一部となります。警告灯ではありませんが、体の「機械」がうまく動いていないことを示すサインのひとつです。そして医療の世界では、こうしたサインを正しく読み取ることが、必要な答えにたどり着く鍵となるのです。

第五部:小球性貧血とがん

赤血球はもともと小さな細胞です。しかし、それが「本来よりさらに小さい」状態で持続的に出現している場合、それは赤血球の生成プロセスに根本的な変化が起きていることを示しています。これが「小球性貧血」です。単にヘモグロビンが低いだけでなく、赤血球のサイズそのものが異常に小さい(MCV:平均赤血球容積が低い)ことが定義の中心になります。最も一般的な原因は――鉄欠乏です。

そして多くの場合、その鉄欠乏の原因は良性です。栄養の偏り、月経過多、妊娠、あるいは非がん性の胃腸疾患による慢性的な出血などが挙げられます。しかし、小球性貧血が高齢者に現れたとき、あるいは明確な原因がないまま出現したとき、その問いは変わります――「血はどこへ行ったのか?」

そこで、がんの可能性が浮上します。初めから答えが「がん」だというわけではありませんが、「可能性のひとつ」として、必ず考慮すべき要素となるのです。「小球性貧血はがんのサインですか?」という問いに対しての答えは――「場合によっては、イエス」です。そして、それは臨床医が見逃してはならない重要なパターンのひとつです。

鉄と赤血球、そして「失うこと」の問題

赤血球は、酸素を運ぶヘモグロビンを構成するために鉄を必要とします。鉄が不足すると、体はなんとか赤血球を作ろうとしますが、それらは小さく、色も薄くなります。その結果として生じるのが、「小球性・低色素性貧血」です。

この状態を引き起こす原因は、ごく限られています:

- 実際の鉄欠乏(出血や摂取不足による)

- 慢性疾患に伴う貧血(鉄は体内にあるが、炎症によって利用できない)

- サラセミアなどの遺伝性疾患(通常は若年で診断される)

成人では、「原因不明の鉄欠乏」は常に慎重に扱われます。特に、男性、閉経後の女性、あるいは明らかな食事要因のない高齢者ではなおさらです。なぜなら、鉄を失う「隠れた原因」として最も一般的なのが、胃腸からの慢性的な出血であり、その出血の主な原因が――がん、特に大腸や胃のがん――だからです。

大腸がんと小さな手がかり

大腸腫瘍、特に右側(上行結腸)に発生するものは、何か月も静かに成長します。痛みも、目に見える出血もないことが多く、自覚症状は乏しいままです。しかし、それらはゆっくりと、そして継続的に出血することがあります。その結果、体内の鉄が少しずつ枯渇していきます。

疲れやすさ、息切れ、小球性貧血――これらが現れたとき、血液検査では「ぎりぎり正常」のように見えるかもしれません。目立つ症状はなく、ただ数値が静かにずれていくのです。

このため、ガイドラインでは、「原因不明の鉄欠乏性貧血を呈するすべての成人に対して、大腸内視鏡検査を推奨する」としています。すべてががんであるわけではありません――実際、がんが見つかるケースのほうが少ないのですが――それでも、がんが存在する場合、最初に現れるのがこのパターンであることが非常に多いのです。

実際、右側の大腸がんにおいて、小球性貧血こそが「唯一の、そして最初の」臨床的サインとなることすらあります。

胃がんと吸収障害

もうひとつの重要な原因が、胃です。胃がんは、潰瘍や胃粘膜のびらんを通じて出血を引き起こすことがあります。また、胃酸の分泌を妨げることによって、鉄の吸収自体にも影響を与えます。こうした腫瘍は、萎縮性胃炎や胃潰瘍と似たような症状を呈することもあり、評価の際には大腸内視鏡と並んで上部消化管内視鏡(胃カメラ)も推奨されます。

なお、小球性貧血は、単純な鉄欠乏だけではなく、炎症性疾患による機能的な鉄欠乏でも生じることがあります。これは、体内に鉄が存在していても、免疫反応により利用できなくなる状態で、がんを含む慢性疾患でよく見られます。このため、実際の鉄欠乏と機能的鉄欠乏が重なっていることもあり、診断が複雑になることがあります。

いつ「心配すべき」なのか?

検査で小球性貧血が認められた場合、次のステップは年齢、性別、病歴、症状に大きく左右されます。医師は通常、以下のような検査を行います:

- 鉄代謝の評価(血清鉄、フェリチン、トランスフェリン飽和度)

- 便潜血検査

- 原因が不明な場合は、胃カメラおよび大腸カメラ

- 若年者や消化器症状のある人では、セリアック病の検査

- 鉄補充後の再検査(改善が見られるかの確認)

がんが最も一般的な原因ではありません。しかし、「最も早急な対応が必要な原因」であることは間違いありません。だからこそ、わずかな貧血であっても、50歳を超える患者においては見逃されることがないのです。

「小球性貧血」という言葉は、ただの医学用語のように聞こえるかもしれませんが、実際には診断のきっかけとして非常に重みのある言葉です。なぜなら、この場合、小さな赤血球が「もっと大きな問題」の最初の手がかりとなるからです。

小球性貧血は「診断」ではない――それは「旗」

小球性貧血は、病名ではありません。それは「警告の旗」です。そして、その旗がはっきりとした理由もなく掲げられたとき――特に高齢者、新たな倦怠感や消化器症状を伴う場合――それは早期がん発見への扉となることがあります。

その扉を開けることで、命を救うタイミングを手に入れられるかもしれないのです。

第六部:いつ「心配すべき」なのか?

すべての異常な検査結果ががんを示すわけではありません。むしろ、ほとんどは違います。それらは確かに、体が何らかの不調と向き合い、補おうとしている「現実」のサインではありますが、多くの場合、それは「侵襲」ではなく「バランスの乱れ」を示しています。

それでも、もしあなたがその検査結果を手にしている当事者であったり、次のステップを決める臨床医であったりするなら、こう考えるでしょう――これは単なる「誤差」なのか、それとも「警告」なのか?

その答えは、パターン、持続性、そして文脈にすべてがかかっています。

一過性の異常は、たいてい心配ない

一度きりの数値――特に正常範囲を少し外れただけの軽微な異常――がそれ単独で意味を持つことは、あまりありません。たとえば:

- ベジタリアンの人における境界線上のB12低下

- 胃腸炎の後や利尿薬使用中のカリウム低下

- 病後回復中の高齢者に見られる軽度のRDW上昇

こうしたケースは、想定内の変化として扱われます。

「説明がつかない変化」が続くとき、話は変わる

しかし、これらの異常が改善せずに続いたり、明確な原因が見当たらなかったり、あるいは症状と一致しない形で出現した場合は、注意が必要になります。問題は、「どれか1つの検査値が危険」ということではありません。大事なのは、「説明できない不確かさが積み重なっている」という事実なのです。

医師が「おや?」と感じるパターンとは?

では、どんなときに「栄養の乱れ」ではなく「病的な背景」を疑うようになるのでしょうか?

1. 改善しない異常

B12がサプリメントで補っても上がらない。鉄をしっかり補っても小球性貧血が改善しない。こうした場合、吸収障害や継続的な出血など、別の原因が関与している可能性が高まります。

2. 原因が見当たらない

食事、薬、明確な病歴に異常の原因が見つからない――消化器症状なし、出血の所見なし、自己免疫疾患の既往もない――そうなると、次のステップへ進む動機になります。

3. 他の異常とセットになっている

RDW上昇+貧血。B12低下+神経症状。低カリウム+代謝性アルカローシスや筋力低下。このような「組み合わせ」が見えてくると、より複雑な病態が浮かび上がってきます。

4. 全身的な症状を伴う場合

体重減少(意図しない)、改善しない疲労感、寝汗、慢性的な胃もたれ、排便習慣の変化、持続的な痛み――これらは、背景に慢性疾患が潜んでいる可能性を示唆します。

5. 年齢とリスクプロファイル

特に50歳以上の男性や閉経後の女性では、無症状であっても原因不明の貧血に対して、医師はがんを念頭に置く傾向があります。それは、がんが最もありそうだからではなく――「見逃したくない疾患だから」です。

医師が「詳しく調べる」と決めたとき、何が起こるか?

血液検査から次のステップへ進むのは、必ずしも劇的ではありません。多くは、まず「再検査」から始まります。数値が一時的なものかどうかを確認するためです。

そこから先は、結果に応じて:

- 大腸内視鏡検査や胃カメラ:消化管出血や腫瘍の評価に

- 画像検査(CT、超音波など):臓器レベルの原因や病変の有無を調べる

- 骨髄検査:血球産生が著しく乱れている場合

- 自己免疫検査や胃粘膜生検:悪性貧血や慢性胃炎が疑われる場合

これらのステップで、がんが見つからなかったとしても――セリアック病、萎縮性胃炎、腎機能の初期低下、慢性炎症性疾患など――他にも治療すべき重要な病態が見つかることは少なくありません。

「悪い知らせ」でなくても、早めの検査が大切な理由

早期検査の目的は、恐れを裏付けることではありません。むしろ、「最も深刻な可能性」を先に除外し、その後の検討を落ち着いて進めるためのプロセスです。もしがんが原因だったとしても――特に貧血と関連する大腸がんや胃がんであれば――早期発見がその後の経過を大きく左右します。そして、がんでなかったとしても、得られる安心感には確かな価値があります。

説明のつかない検査異常は、単なる「数字」ではありません。それはまだ始まったばかりの「臨床の物語」です。ページをめくるべき時と、読み返すべき時――その見極めが、「よい医療」の本質なのです。

第七部:研究が実際に示していること

「ビタミン欠乏」や「検査値の異常」と「がん」を関連づける研究を探すのは簡単です。適切なキーワードを検索エンジンに入力すれば、「B12の低下が腫瘍と関連」や「高RDWががんの死亡率と関係」といった見出しがいくつも出てきます。

しかし、研究というものは――血液検査と同じく――文脈が重要です。相関関係は「因果関係」ではありません。そして、確かに関連はあるのですが、それは多くの場合、想像するよりも微妙で条件付きです。

ここでは、これまで取り上げてきた指標について、医学文献が何を示しているのかを一つずつ見ていきます。単に「がんと相関があるかどうか」だけでなく、「どのように」関係しているのか、そして現場の医師たちがこれらの知見をどう解釈しているのかを解説します。

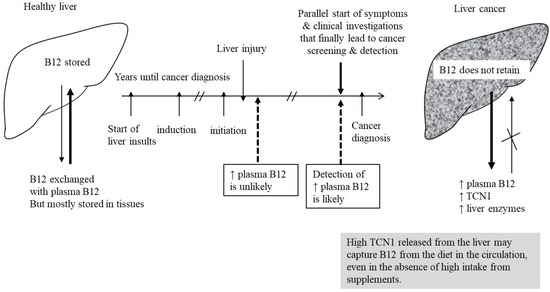

B12欠乏:吸収障害か骨髄の異常かを示すマーカー

ビタミンB12の欠乏とがんの関連が最も強く示されているのは、胃や小腸が関与するケースです。研究では、B12の吸収障害を引き起こす胃萎縮が、胃腺がん(最も一般的な胃がん)のリスク因子であることが示されています。悪性貧血の有病率が高い集団では、長期追跡により胃腫瘍の発生率が中程度に上昇することも報告されています。

また、B12の値は、白血病や骨髄異形成症候群などの血液がんでも研究対象とされています。これらの病態では、B12の欠乏は吸収障害ではなく、赤血球産生の異常や過剰な代謝回転を反映している可能性があります。この場合、血中B12の数値が正常であっても、細胞レベルでの成熟障害が生じていることがあります。

重要なのは、B12の欠乏ががんの「原因」になるという証拠はないという点です。ただし、特定の状況下では、背景にある疾患――その一部としてがん――の兆候となり得ます。

カリウム異常:シグナルではなく「症状」

低カリウム血症とがんを早期マーカーとして直接結びつける研究は、非常に限られています。多くの研究は、がんによる合併症(嘔吐、下痢、腎からの喪失、腫瘍によるホルモンの異常分泌など)の中で、カリウム値の変化を取り上げています。たとえば、血液がんにおける腫瘍崩壊症候群では電解質バランスが大きく乱れますが、これは診断後、主に治療中に発生します。

副腎皮質腫瘍やACTH産生肺がんのようなケースでは、低カリウムがクッシング症候群の一部として現れることがありますが、これもあくまで「複数ある症状のひとつ」であって、単独の指標にはなりません。

つまり、低カリウムは重大な合併症を示すサインにはなりますが、早期発見のためのバイオマーカーとしては不適切です。臨床上重要であることには変わりありませんが、特異性には欠けます。

高RDW:全身的ストレスの「窓」

RDW(赤血球分布幅)は、がん研究の中で近年とくに注目されている指標のひとつです。NHANESデータや複数の大規模がんセンターによる解析では、無症候性の個人であっても、RDWの上昇が総死亡率やがん特異的死亡率の増加と相関していることが示されています。

RDWは、慢性炎症、栄養欠乏、骨髄ストレスと関連して上昇することが多く、がん患者における増加もこうした背景を反映していると考えられています。とくに大腸がん、乳がん、肺がんにおいて、高RDWは以下と関連付けられています:

- パフォーマンスステータスの悪化

- 進行したステージ

- 低い生存率

ただし、RDW単体では診断に十分な精度はなく、診断マーカーというよりも「予後マーカー」とみなされる傾向があります。つまり、疾患の発見ではなく、診断後の経過予測に用いられることが多いということです。

小球性貧血:明確なエビデンスと確立された評価基準

今回紹介してきた検査所見の中でも、鉄欠乏による小球性貧血は「早期がんの発見」との関連性が最も明確に示されているものです。特に胃腸領域でのエビデンスが豊富です。

複数のコホート研究や、各国の検診ガイドラインでは、「原因不明の鉄欠乏性貧血がある成人」には消化管がんの評価を行うべきであると明確に述べられています。2021年のメタアナリシスでは、鉄欠乏の原因が特定できない50歳以上の患者において、後の内視鏡検査でかなりの割合に胃腸腫瘍が見つかったことが示されました。

その結果、世界中の臨床現場では、症状の有無にかかわらず、持続する小球性貧血に対しては消化器内視鏡による精査が標準化されつつあります。

科学がまだ「わかっていないこと」

これらの検査指標に関するデータは増え続けていますが、それらが「がんの発生メカニズム」にどう関与しているかについては、まだ研究段階にあります。これらは単なる「病気の結果」なのか、それとも「がんに至る初期の細胞機能異常」を示しているのか――この問いには、まだ明確な答えがありません。

現在の先端研究は、以下のような「診断前血液マーカー」の開発に焦点を当てています:

- ctDNA(循環腫瘍DNA)

- メチル化パターンの検出

- プロテオミクスとメタボロミクス

- AIによるリスクモデルを用いた複合バイオマーカーアルゴリズム

現時点では、ビタミン濃度やCBCのような従来の検査項目だけでがんを正確に検出することは困難です。ただし、将来的には、これらの微細な変化も複数の指標のひとつとして「複合血液検査」の一部になる可能性があります。

まとめ:「数字」ではなく「文脈」が意味を与える

結局のところ、現在の科学が支持しているのは、経験豊かな臨床医がすでに知っていること――「検査異常には意味があるが、その意味は文脈の中で最大化される」という事実です。

高RDW、低B12、小球性貧血――どれも警報ではありません。それらは「静かなアラート」であり、診断をめぐる対話の一部にすぎません。結論ではなく、物語の始まり。医療の本質は、その物語をどう読み取るかにあるのです。

第八部:よくある質問(FAQ)

ビタミンB12欠乏はがんのサインですか?

そうである場合もあります――ただし、特定の文脈に限ります。大半のB12欠乏症はがんとは無関係です。若年層では、動物性食品を避ける食生活や、セリアック病、メトホルミンの使用など、吸収を妨げる要因が主な原因です。しかし、特に高齢者において、明らかな理由のないB12欠乏が現れた場合、それは胃の異常――慢性萎縮性胃炎や、場合によっては早期の胃がん――の手がかりになることがあります。まれに、白血病やリンパ腫などの血液がんによって骨髄の機能が乱れ、B12の欠乏や利用障害が生じることもあります。したがって、低B12値そのものががんを意味するわけではありませんが、持続したり他の異常と重なった場合は、追加の検査が検討されることがあります。

低カリウム(低カリウム血症)はがんのサインですか?

通常は違います。低カリウム血症は非常に一般的で、多くは薬剤(特に利尿薬)、嘔吐や下痢、ホルモンバランスの変化などが原因で起こります。がんが直接の原因であることはまれです。ただし、すでにがんを患っている患者においては、特定の腫瘍関連のホルモン作用によって持続的な低カリウム血症が起きることがあります。たとえば、肺がんの一部ではホルモン様物質の分泌により電解質のバランスが崩れることがあります。また、白血病やリンパ腫の治療中に起こる腫瘍崩壊症候群でも、急性のカリウム変動が見られることがあります。ただし、多くの人にとって、低カリウムは体液喪失や薬剤の影響によるもので、がんとは無関係です。原因不明で持続する場合や他の検査異常が伴う場合には、より詳しい評価が行われることがありますが、それ自体ががんの典型的な初期サインとは言えません。

RDW(赤血球分布幅)の上昇はがんのサインですか?

RDWの上昇は、がんの診断マーカーではありません。ただし、予後を判断する上では一定の意味を持つ可能性があります。RDWは赤血球のサイズのばらつきを反映しており、鉄欠乏、B12や葉酸の不足、慢性炎症などで上昇することがあります。最近の研究では、特に大腸がん、肺がん、乳がんの患者において、診断時点でRDWが高い傾向があり、その上昇が予後の悪化と関連するケースがあることが示されています。しかし、RDWは加齢や良性の栄養欠乏でも上昇することがあり、がんの有無をこれだけで判断することはできません。ほかの異常所見と組み合わさったときに、より意味を持つ場合があるという位置づけです。

小球性貧血はがんのサインですか?

そうであることがあります。この記事で紹介した検査所見の中でも、小球性貧血――特に鉄欠乏によるもの――は、がん、特に消化管がんとの関連が最も強く、研究も進んでいます。たとえば、大腸や胃にできた小さな病変からの微量な出血が長期にわたって続くと、鉄の蓄えが徐々に減り、赤血球が小型化します。このパターンは、明確な症状が出る前に血液検査で表れることがあります。このため、50歳以上の成人における原因不明の小球性貧血は、しばしば大腸内視鏡や胃カメラによる精査につながります。多くの小球性貧血は良性の原因ですが、がん――特に大腸がん――の初期発見において、最初の手がかりになることが少なくありません。

終わりに:数値は「終わり」ではなく「始まり」

血液検査で何かが外れている――ビタミンが低い、赤血球に異常がある、説明のつかないパターンが出ている――そんなとき、人は自然と「どれほど深刻なのか」と考えます。そして、がんという言葉がその不安の端にちらつくと、小さな数値の揺らぎすら、何かの「サイン」に見えてきます。

けれど、現実には、検査値の異常の多くは普通のことから来ています。食事、年齢、薬剤、軽度の炎症、慢性的な疾患。とはいえ、ある特定のパターン、あるいは持続的で説明できない組み合わせが揃うと、それはもっと深い異変を映し出している可能性があるのです。

本当の医療が始まるのは、そこからです。ひとつの異常値に反応するのではなく、小さな変化たちがひとつの「物語」を語り始めたとき、その物語の意味を読み解こうとすること。

もし、何かが腑に落ちないなら――検査結果でも、自分の体調でも――それを言葉にして尋ねることは「大げさな反応」ではありません。それは、明確さへの第一歩です。