がんの警告サイン:頭からつま先まで注意すべき症状とは

前書き

多くの人は「がんかもしれない」と言ってクリニックに来るわけではありません。何かがいつもと違う、そう感じて来院するのです。なかなか治らない咳。説明のつかない疲労感。新しい種類の痛み、あるいはこれまでに経験したことのない身体の感覚の変化。それは微妙なものかもしれません。話しにくいことかもしれません。あまりにも普通すぎて、口に出すのをためらうようなことかもしれません。

そしてほとんどの場合、それはがんではありません。こうした症状には何十通りもの原因があり、その多くは一般的で治療可能、命に関わるものではありません。でもごくまれに、なんでもなさそうに見える症状――小さな痛み、わずかに外れた検査値、体の働きの静かな変化――が、腫瘍が大きくなる前に見せる唯一のサインであることがあります。

この文章はあなたを怖がらせるためのものではありません。どのようなサインが受診のきっかけになるのか、どんなパターンに注意すべきなのか、そして初期のがんがどのように全く無関係に思える問題に似せて現れることがあるのか――そういったことを理解する助けになるために書かれています。ここで扱うのは劇的な緊急事態ではありません。むしろ見逃されがちな事柄――重要とは思えない軽い痛み、繰り返す感染症、あるいは「ギリギリ正常」として片づけられた検査結果――に焦点を当てています。

ここで紹介するいくつかの症状――貧血、低カリウム、しつこい感染など――は、まったく良性の疾患とも重なります。でもそれが特定の形で現れたり、なかなか消えなかったりする場合は、もっと大きな背景の一部かもしれません。ほかにも、かかとが痛む、膣からの分泌物、便の漏れなど、一見するとがんと無関係に思える症状もあります――しかし、特定の腫瘍が神経や血管、あるいは隣接する臓器を圧迫することで、思いがけない形で体に影響を与えることがあるのです。

また、従来の意味での「症状」とは少し異なるサインも取り上げます――たとえば、なぜか風邪などにまったくかからない人、あるいは血液検査でいつも原因不明の異常が出る人。こうしたパターンは患者側も医療者側も見逃しやすいものですが、ごくまれに、免疫機能や骨髄の働きの深い変化を反映していることがあり、その場合は追加の検査が必要になります。

この記事全体を通じて、症状は身体の部位別に整理されています――頭、胸、消化器、生殖器、四肢、そして血液。それぞれを結論ではなく「入り口」として丁寧に見ていきます。ここにあるのは、断定ではなく背景情報です。「何に気づくべきか」「どこで様子を見るか」「どこで追加の検査を求めるべきか」――その判断のための道しるべを示します。

もしあなたが、しばらく続いている症状に納得のいく説明が得られていないなら、それはあなただけではありません。「心配ない」と言われたけれど、どうしても違和感が拭えない――そんな感覚があるなら、それは無視すべきではありません。最悪の事態を想定する必要はありません。でも、納得できる説明を求める権利があり、自分の体に違和感を覚えたときに真剣に受け止めてもらう権利があるのです。

では、頭と脳から始めて、順に全身を見ていきましょう。

第一部:頭部と脳 ― 微妙な変化が意味を持つとき

脳腫瘍と聞くと、多くの人が発作、意識喪失、言語障害といった劇的な症状を思い浮かべます。しかし実際には、その初期の変化はもっと静かに始まることが多いのです。頭痛の質が変わる。ぼんやりとした混乱感が強まっていく。病気というよりストレスに見えるような性格の変化。神経系のがんは、初期には静かに進行し、周囲の誰も異変に気づく前に身体が適応し始めることがあります。

頭痛の変化 ― 最初の赤信号

最も早い段階で現れる警告サインのひとつ――とはいえ特異的とは言えませんが――は、頭痛の「変化」です。ただ痛いだけの頭痛ではなく、普段とはまったく違う種類の痛み。朝に強く出る、咳や前かがみで悪化する、数日から数週間かけてじわじわと強まっていく――こうした変化があれば注意が必要です。もちろん、頭痛のほとんどはがんとは無関係です。緊張性頭痛、片頭痛、睡眠不足、脱水などの方がずっとよくある原因です。それでも、これまで頭痛がなかった人に説明のつかない変化が出てきた場合には、医師は脳の構造的な異常を除外するために画像検査を考えることがあります。

視覚の異常 ― 見え方の変化に注意

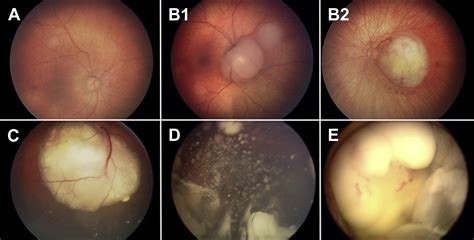

視覚の変化も初期の手がかりになります。ぼやけた視界、複視(ものが二重に見える)、視野の一部が抜ける感覚、片方の目だけがうまく焦点を合わせられないといった症状は、視神経への圧迫によって起こることがあります。特に腫瘍が視覚経路に近い場合に起こりやすくなります。読書中に文字を追うのが難しい、物にぶつかりやすくなったと感じる人もいます。こうした変化が頭痛や平衡感覚の問題と組み合わさる場合は、すぐに評価されるべきです。

顔面のしびれや麻痺 ― 神経圧迫のサインか?

顔のしびれや麻痺、とくに片側だけに出る場合は、頭蓋底にある腫瘍が脳神経を圧迫している可能性もあります。もちろん、顔のピリピリ感やけいれんがすべてがんというわけではありません。歯ぎしりや歯のトラブル、軽い炎症による神経刺激の方がはるかに多いです。しかし、その感覚が進行したり、広がったり、話す・噛むといった動作に影響するようになった場合は、さらなる検査が必要になります。

性格や認知の変化 ― 最も見落とされやすいサイン

そして見落とされやすいのが、性格や認知の変化です。前頭葉や側頭葉が関与する腫瘍の初期兆候としてしばしば見られます。以前より怒りっぽくなったり、抑制がきかなくなったり、無関心になったり、混乱しやすくなったりする人がいたとしても、それが単なる生活上のストレスではなく、ゆっくりと成長している腫瘍の影響であることがあります。明確な原因がないまま、行動、集中力、感情のコントロールに変化が現れた場合は、特に高齢者やほかの神経症状がある人において、脳の画像検査が勧められることがあります。

脱毛はがんのサインか?

通常は違います。脱毛の大多数はがんとは無関係です。ホルモンの変化、自己免疫反応、ストレス、加齢――これらが一般的な原因です。ただし、極めてまれに、脱毛が「傍腫瘍症候群(パラネオプラスティック症候群)」の一部として現れることがあります。これは、がんが別の場所にあるにもかかわらず、免疫系が反応して全身に影響を及ぼす現象です。特に卵巣、肺、リンパ系の悪性腫瘍に関連して見られることがあり、皮膚や毛髪が自己免疫疾患(円形脱毛症など)に似た反応を起こすこともあります。このようなケースでは、関節痛、発疹、倦怠感、末梢神経障害など、他にも説明のつかない全身症状が伴うことが多くなります。脱毛「だけ」では警戒の必要はありませんが、急に始まり、短期間で広がり、かつ全身に他の異常が見られる場合には、より深い調査が必要になることがあります。

頭部や脳において、がんははっきりとした形で自己紹介してくることはほとんどありません。その初期サインは、ストレス、加齢、精神的負荷として片づけられがちです。しかし、体が静かに、そして持続的に信号を発しているとき――特に複数のサインが同時に現れているときには、その背後で神経的なパターンが進行している可能性を考えてみる価値があります。

第二部:口腔、首、喉 ― 見過ごされがちな持続的なサイン

この部位は、日常的な刺激や負担にさらされやすい場所です。のどの痛み、口内炎、リンパの腫れ――ほとんどの人が一度は経験し、深く考えることはあまりありません。そしてそれは、たいていの場合は問題ありません。ただし、口腔内や喉、首に発生するがんの初期サインは、日常的な炎症と非常によく似ているのです。違いは、それらがなかなか消えないこと――あるいは、ある一定のパターンで繰り返されることです。

口内の治らない潰瘍 ― 最初の見逃されやすい兆候

口の中で最も早期に現れる警告サインのひとつは、「治らない傷や潰瘍」です。頬の内側、舌、歯茎の縁などにできた痛みのある小さな箇所は、鋭い歯の縁、辛い食べ物、軽い咬傷など、さまざまな原因で現れる可能性があります。しかし、それが2〜3週間以上続いたり、大きくなったり、出血を伴ったりする場合は、診察を受けるべきです。口腔がんは、初期には痛みのない小さな病変として始まり、よくある口内の損傷に似ていることがあります。時間が経つにつれて、縁が硬くなったり、皮膚の下にしこりのような硬さを感じるようになったりします。こうしたがんは、喫煙、過度の飲酒、HPV感染のある人に多く見られますが、明確なリスク因子がない人にも発生する可能性があります。

声のかすれ ― 声を使う人ほど見逃しやすい

しばしば軽く見られがちなのが「声のかすれ」です。特に、声をよく使う人や風邪を引きやすい人にとっては、珍しくない変化かもしれません。しかし、風邪やインフルエンザにかかっていないのに、かすれ声が1か月以上続く場合は、喉頭がんの可能性も視野に入れられます。特に、声を出すときの痛み、喉の締めつけ感、「何かがつかえているような感覚」といった症状を伴う場合は注意が必要です。これらのがんは、声帯やその奥の構造に静かに広がり、痛みのないまま進行することがあるため、声の変化が続くときは軽視してはいけません。

飲み込みにくさ ― 加齢のせいとは限らない

嚥下のしづらさも、油断を招きやすい症状です。多くの人は、口の乾燥、ストレス、年齢のせいにしてしまいます。特に感覚が出たり消えたりする場合は、見過ごされやすくなります。しかし、時間とともに固形物の飲み込みが難しくなっていくようなら、それは食道の狭窄や腫瘍の成長によるものかもしれません。「飲み込み時の痛み(嚥下痛)」も、がんに関連した炎症や潰瘍の兆候であることがあり、持続したり悪化したりする場合は医師の評価が必要です。

首のリンパ節 ― 固く動かない腫れに注意

そしてもうひとつ見逃せないのが、首のリンパ節です。風邪などのウイルス感染時に腫れる小さな柔らかいしこりは、多くの人が経験したことがあるでしょう。これらは免疫の最前線にあり、感染への反応として一時的に大きくなるのが普通です。問題となるのは、その腫れが数週間たっても引かず、硬く、動かなくなっている場合です。がんに関連するリンパ節――リンパ腫や近くの部位からの転移を含む――は、ゴムのような硬さ、あるいは岩のような硬さを感じさせ、痛みがないことが多いです。時間とともに大きくなる、抗生物質が効かない、はっきりした原因が見当たらない――そういった特徴があれば、画像検査や生検が検討されます。

のどの痛みがすべて深刻というわけではありません。腫れたリンパ節がすべてがんを示すわけでもありません。でも、この部位に関しては、「時間」と「持続性」が重要な判断材料になります。いつもとは違う――深い、硬い、長引く――そんな感覚があるときには、安心の言葉だけで済ませず、より詳しい検査を求めることが必要です。

第三部:胸部と呼吸器のサイン ― 見過ごされる咳の裏にあるもの

咳は医療現場で最も多い訴えのひとつでありながら、最も非特異的な症状のひとつでもあります。たいていは風邪の残り、アレルギー、あるいは逆流症状によるものです。出たり引っ込んだりしながら数週間続き、やがて自然と消えていきます。しかし、なかには消えない咳もあります。長引き、性質が変わり、ゆっくりと悪化していく咳です。こうした場合、とくに喫煙歴があったり、原因不明の体重減少がみられたりすると、医師はより深い原因――がんを含め――を視野に入れ始めます。

持続する咳 ― 肺がんの最初のサイン

肺がんは世界的に見ても依然として最も一般的で、かつ致命率の高いがんのひとつです。その理由のひとつは、多くのケースで静かに進行するからです。症状が出るころには、すでに腫瘍が気道や胸膜、周囲の組織を圧迫していることもあります。最初のサインとしてよくあるのが、「とにかく消えない咳」。乾いた咳でも痰が出る咳でも、強くても弱くても、とにかく毎日現れるという特徴があります。いつもの咳の様子が変わったとき、新たな咳が出てきて6週間以上続き、感染の兆候も改善の気配もないときは、評価の対象になります。

呼吸で深まる胸の痛み ― 胸膜の関与かもしれない

呼吸とともに深くなる胸の痛みは、胸膜(肺を覆う薄い膜)に腫瘍が接近・侵入している可能性があります。この痛みは必ずしも鋭いとは限らず、鈍く押されるような痛みや圧迫感として現れ、肩や背中、肋骨へ放散することもあります。筋肉や骨格の不調、あるいは不安症状と間違われることも多く、とくにストレス下にある人では見落とされがちです。しかし、痛みが持続する場合や、呼吸困難、胸の重苦しさを伴う場合には、胸部X線やCTによる評価が検討されます。

声の変化 ― 上胸部の腫瘍による神経圧迫

あまり知られていない微妙なサインが「声の変化」です。喉の痛みや咽頭炎によるものではなく、神経の関与によるものです。上胸部の腫瘍は、反回神経を圧迫することがあり、それによってかすれ声、息が漏れるような発声、話すと疲れるといった症状が現れます。この神経は、胸部まで下がってから再び声帯に戻るという構造をしているため、縦隔や左肺上部の腫瘍――とくに左側の肺がん――で影響を受けやすくなります。本人は気づかなくても、他人から「声が変だ」と指摘されたり、話していて息が切れることに気づいたりすることで初めて異常を意識することがあります。

繰り返す肺炎 ― 背後にある閉塞の可能性

おそらく最も見落とされやすいサインのひとつが、「繰り返す肺炎」です。ほとんどの人にとって、肺炎はせいぜい年に一度あるかないかの感染症であり、冬場の風邪や免疫低下と関連する一時的な病気です。しかし、同じ肺の部位に何度も肺炎が起こる、あるいは健康な成人が短期間に複数回肺炎を繰り返す場合、医師は気道の「閉塞」を疑います。肺の一部で粘液がうまく排出されず、感染が繰り返される――その原因が、腫瘍であることもあるのです。

呼吸器に影響するのは肺がんだけではない

呼吸に影響を及ぼすのは肺がんだけではありません。リンパ腫、転移性疾患、さらには乳がんや食道がんでも胸部に症状をもたらすことがあります。これらが気管や気管支を圧迫することもあれば、「悪性胸水」と呼ばれる液体の蓄積を引き起こし、呼吸を浅く、苦しいものにすることもあります。患者はそれを「締めつけられる感じ」「息が十分に吸えない感覚」と表現することがあります。

息切れそのものは、特異的なサインではありません。でも、それが説明のつかない咳、声の変化、あるいは局所的な感染の繰り返しと一緒に現れたとき――画像検査を考えるべき理由が揃ってくるのです。だからといって、肺がんが疑われるとは限りません。ただし、身体の奥で起きていることを「耳で聞くだけ」ではなく、「目で見る」必要が出てくる段階かもしれないのです。

第四部:消化器系 ― お腹の違和感、その奥にあるもの

腹痛、膨満感、排便の乱れは、プライマリ・ケアで非常に頻繁に見られる症状です――そして、それらの多くは重大な問題ではありません。食生活の変化、軽度の炎症、ストレス、感染症などが、数週間にわたって消化や排便パターンに影響を及ぼすことはよくあります。しかし、症状が長引いたり、奇妙なリズムで現れる――いったん治まっても再び強く現れるような場合――それは、もっと深いところで何かが進行しているサインかもしれません。

大腸がん ― 小さな変化に潜む初期サイン

その典型的な例のひとつが、大腸がんです。初期段階では症状がまったく出ないか、あっても非常に些細で見逃されがちな変化にとどまることが多いのです。たとえば、特定の食べ物に敏感になる、ガスが出やすくなる、便が細くなる――こうした変化は、痛みを伴わないことも多く、つい軽視されがちです。しかし、腫瘍がゆっくりと成長していくにつれて、腸の働きに微妙な障害を与え始めます。

便の漏れ ― 恥ずかしさの裏にある警告

あまり話題にされず、見落とされやすいサインが「便の漏れ」です。下着に少量の便が付く、何度も拭きたくなる感覚、排便後の残便感――こうした変化を、多くの人は痔や骨盤底筋の衰えのせいだと考えます。しかし、特に新たに始まり、持続する場合は、直腸の低位にできた腫瘍によって肛門括約筋の制御が乱れたり、便の通過が変化したりしている可能性もあります。漏れ自体ががんであることは稀ですが、体重減少、便の形の変化、目に見える出血といった他の症状と併発する場合、それは診断の手がかりのひとつになります。

鉄欠乏性貧血 ― 目に見えない出血のサイン

もうひとつの古典的サインが「貧血」、とくに「小球性貧血」です。大腸の右側にできた腫瘍は、目に見えない形でゆっくりと出血し、便に血が混じることなく進行することがあります。出血があまりにも緩やかであるため、最初はめまいや息切れを感じません。その代わりに、多くの人は「最近疲れやすい」「以前より運動がつらい」「眠りが足りないようなだるさ」を訴えるようになります。血液検査では、鉄欠乏に伴う赤血球の小型化(小球性)が特徴として現れます。このパターンを読み取れる医師は、しばしば50歳以上の患者、あるいは明らかな出血源が見つからない場合に、大腸内視鏡検査を提案します。

ビタミンB12欠乏 ― 吸収障害が示すもの

消化管は栄養吸収に重要な役割を果たしています。そのため、「ビタミンB12欠乏症」にも注意が必要です。若年層では食生活や自己免疫疾患が原因になることが多いですが、高齢者において原因不明のB12不足がある場合、「萎縮性胃炎」が疑われます。これは胃の粘膜が薄くなり、酸や消化酵素を出さなくなる状態で、まれに「早期胃がん」と関連していることもあります。特に慢性胃炎やピロリ菌感染歴のある人は要注意です。B12不足は「手足のしびれ」「舌の過敏」「思考のもやもや感」など、ゆっくりと忍び寄り、サプリメントで一時的に改善することが多いですが、再発したり改善しなかったりする場合は、「なぜ吸収ができていないのか」を掘り下げる必要があります。

便秘 ― ただの生活習慣とは限らない

便秘も、特に慢性的に続いていると見逃されがちですが、異常のサインとなることがあります。多くの人は年単位で便通の悪さを抱えていますが、ある日を境に急に悪化したり、「体重減少」「便が細くなる」「食欲の変化」など他の症状が加わると、それは腸の閉塞や腫瘍による圧迫を示しているかもしれません。下行結腸や直腸の腫瘍は、腸管をわずかに狭くし、明らかな痛みはなくても、便の通過を困難にさせます。

消化器症状は、患者自身だけでなく、医療者側にも見逃されやすい傾向があります。軽い不快感が慢性化したとき、生活習慣の変化もないのに排便パターンが変わったとき、それはもっと深く原因を探るべきタイミングかもしれません。それはがんの可能性が高いからではありません。ただ、腸という臓器は、がんが「普通の不調」として隠れやすい場所のひとつだからこそ、静かな違和感に耳を傾ける必要があるのです。

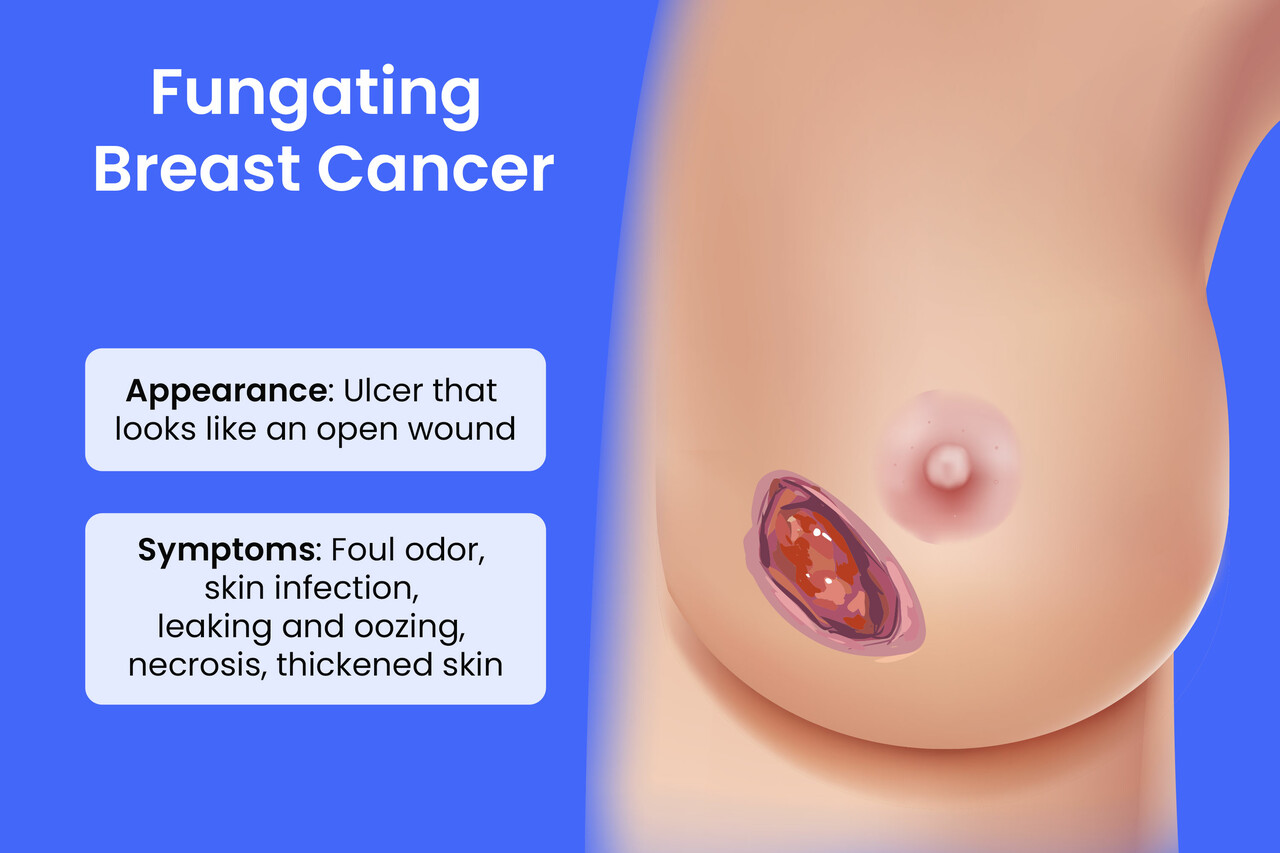

第五部:泌尿器系と生殖器系 ― 恥ずかしさの向こうにある手がかり

排尿の仕方が変わったり、不正出血があったり、骨盤に圧迫感を感じたりすると、多くの人はそれをホルモンの影響、加齢、あるいは感染のせいだと考えます。そして実際、その考えが正しいことも多々あります。泌尿器や生殖器は繊細なシステムであり、筋腫、感染、更年期といった良性の要因で頻繁に乱されます。ただし、こうした症状がなかなか改善せずに続いたり、不規則に繰り返されたり、他の静かな体調変化と同時に現れたりする場合には、もっと深いところに目を向ける必要があります。

骨盤の圧迫感 ― 脱のう感だけでは片づけられない

多くの女性が表現する「重だるさ」や「引きずられるような感覚」は、歩行中や咳をしたとき、長時間立っているときに特に強く感じることがあります。この症状の原因として多いのが、「骨盤臓器脱(POP)」です。膀胱、子宮、直腸などが支持組織の弱化により下がってくる状態です。しかし、この違和感が急激に進行したり、閉経後に現れたり、治療に反応しなかったりする場合は、別の原因――腫瘍――が潜んでいる可能性も考慮されます。腫瘍が周囲の臓器を圧迫したり、質量効果を及ぼしたりすることで、脱のうと似た感覚を引き起こすことがあります。外陰部の膨らみ、何かが「落ちてくる」ような感覚、新たな排尿の切迫感――これらが現れたときには、「がんを疑う」のではなく、「不要な腫瘍の有無を除外する」目的で、慎重な検査が必要になります。

おりものの変化 ― “普通の揺らぎ”に隠れた異常

おりもの(帯下)は多くの女性が気にする症状ですが、生理周期、年齢、薬、性活動などに影響されるため、「いつものこと」として見過ごされやすいものです。しかし、においが強くなったり、血が混ざったり、治療しても数週間以上続いたりする場合は、注意が必要です。慢性子宮頸管炎、萎縮性膣炎、細菌性膣症などが原因であることもありますが、特に「何度も繰り返す」「出血を伴う」といった特徴がある場合、子宮頸がんや子宮体がんの初期兆候であることもあります。40歳以上の女性においては特に、パップテスト(子宮頸部細胞診)、内診、必要に応じたコルポスコピーや超音波検査によって原因を明らかにする必要があります。

繰り返す細菌性膣症 ― 微生物バランスの異常の背後に

より具体的な懸念として、「繰り返す細菌性膣症(BV)」があります。これは非常に一般的で厄介な疾患で、通常は膣内細菌のバランスの乱れが原因であり、本質的には悪性ではありません。しかし、性的接触がなく、刺激性の製品も使用していないのにBVが何度も再発する場合、医師は膣粘膜の状態に注目します。まれに、慢性炎症や免疫機能の異常によって、低レベルの感染が排除できなくなることがあります。さらにまれではありますが、膣や子宮頸部の粘膜に前がん病変やがんがあると、正常な微生物防御が破綻し、感染が繰り返されることもあります。多くの場合はそうではありませんが、明確な説明がつかない再発に対しては、鑑別診断の一環として考慮されるべきです。

排尿異常 ― 繰り返される“陰性の検査”の意味

一方、泌尿器の側では、「尿の回数が増える」「感染がないのに焼けるような痛みがある」「血尿が出る」といった症状が現れることがあります。これらの症状は、検尿で異常が出ず、抗生物質が何度も処方されるという悪循環に陥ることがあります。特に感染が確認できない血尿が続く場合には、膀胱がんや尿道がんの可能性も視野に入ってきます。こうした腫瘍は、粘膜を刺激することもあれば、まったく無症状であることもあります。重要なのは「理由のない繰り返し」です――感染のように見えるのに検査ではそうではない、いったん治ったように見えても周期的に再発する――そういった症状には、背景にある病変を探る意味があります。

泌尿器や生殖器の症状については、「恥ずかしい」「年齢のせいだと言われた」といった理由から、相談をためらう人が多くいます。しかし、症状がなかなか治らない、奇妙なパターンで繰り返される、予想以上に不快感が強い――そんなとき、それはもはや「ささいな不調」ではありません。それは診断への入り口です。恐れるためではなく、正確に向き合うための第一歩として。

第六部:筋肉・関節・四肢 ― 合わない痛みには理由がある

ほとんどの身体の痛みには、それなりの筋が通っています。足首をひねった、庭仕事のしすぎで関節が痛む、長時間の運転でこわばった――私たちの骨と筋肉は、重さを支え、ストレスを吸収し、軽い外傷から回復するようできています。でも時には、痛みがまったく予兆なく現れることもあります。そしてそれが、かかとなど普段あまり気にしない部位に定着することもあるのです。

かかとの痛み ― よくある症状、でも違和感には注意

かかとの痛みががんによって起こることは、まずありません。大部分は「足底筋膜炎」が原因です。これは足裏の結合組織が厚くなったり炎症を起こしたりすることで、朝に強く痛み、歩くことで楽になり、ストレッチやインソールで改善することが多いです。ですが、こうした典型的な経過をたどらない場合――たとえば夜間に痛みが悪化する、安静にしても治らない、上に放散するような感覚がある――そのときは、別の可能性を視野に入れる必要があります。

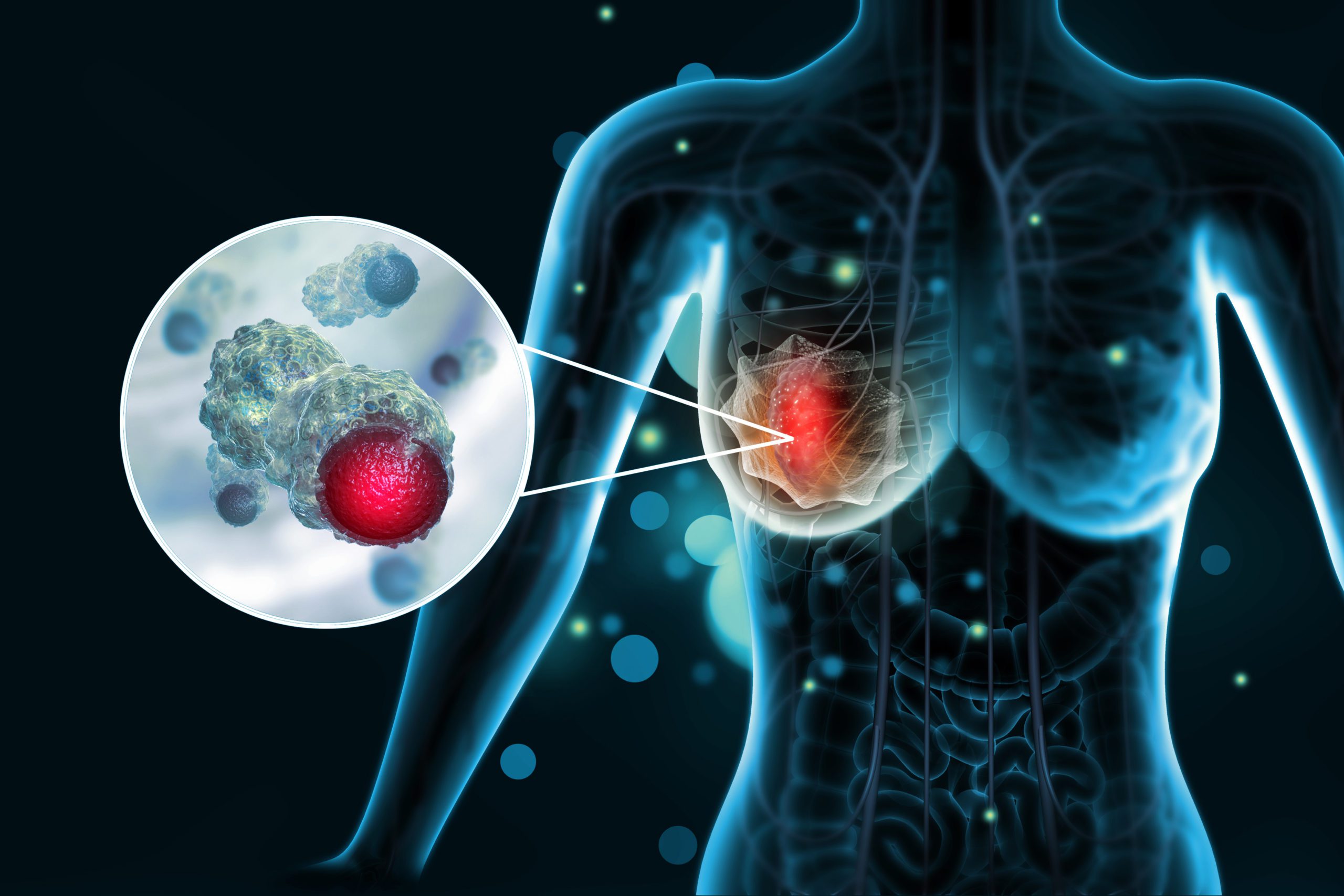

ごくまれではありますが、「骨肉腫(オステオサルコーマ)」などの骨腫瘍や、他のがんからの骨転移が足の骨に及ぶことがあります。特に、乳がん・前立腺がん・肺がんのように骨へ転移しやすいがんを既に患ったことがある人では、こうしたケースが見られることがあります。痛みは必ずしも鋭くなく、安静時に強くなる鈍い痛みとして現れ、腱炎や神経の圧迫と間違われることもあります。若年層では、腕や脚にできた痛みを伴うしこりが時間とともに大きくなる場合は、決して見過ごしてはいけません。高齢者では、けがのない状態でひとつの骨に持続する痛みがあるとき、X線やMRIを用いて内部に異常がないか確認されることがあります。

関節痛 ― “腫れ”や“対称性”が示す可能性

関節の痛みも非常によくある訴えで、加齢に伴って増えていきます。その多くは関節炎や過去のけが、繰り返しの動作による負担が原因です。ただし、一部の関節症状には異なる振る舞いがあります。たとえば、外傷なしで突然腫れる、休んでいる間にこわばる、左右対称に複数の部位で痛む――こうしたパターンは自己免疫疾患だけでなく、「傍腫瘍症候群(パラネオプラスティック症候群)」も疑われます。これは、体のどこかに隠れたがんが免疫反応を引き起こし、関節に炎症性の症状をもたらすものです。肺がん、卵巣がん、リンパ腫などがこのような症状を早期に出すことがあります。

筋力低下 ― “痛み”ではなく“力が入らない”とき

筋力低下もまた、注目すべきサインです。階段を上がる、椅子から立ち上がる、頭上に物を持ち上げる――こうした動作が「痛み」ではなく「力が入らない」ために難しくなる場合、それは筋肉や神経の連携に問題があるかもしれません。「重症筋無力症」のような神経筋接合部の障害では、胸腺腫(胸部にできる腫瘍)との関連が指摘されています。また、「傍腫瘍性筋症(パラネオプラスティック・ミオパチー)」では、免疫反応が筋肉そのものを攻撃することがあり、肺・乳房・卵巣のがんに関連して現れることがあります。

これらはすべて“まれ”なケースです。でも、だからこそ重要でもあります。というのも、がんが四肢に症状を出すとき、それは「しこり」として現れるとは限らないからです。病歴と一致しない痛み、通常の治療では引かない腫れ、じわじわと進行する筋力低下――それらが、真っ先にがんを示すわけではないにせよ、「シンプルな説明で片づけられない」とき、診断の会話に含めるべき材料になるのです。

第七部:血液と電解質のパターン ― 静かに現れる体内の異常信号

がんの兆候のなかには、本人が体調の異変を感じるよりも前に、血液検査に現れるものがあります。それは、栄養や電解質、赤血球の管理における微妙なズレ――一見すると無害な変化として現れます。たいていは、食事、水分摂取、薬、軽い病気など、よくある原因によるものです。しかし、時にそのパターンが説明のつかないものになると、より注意深く見る必要が出てきます。

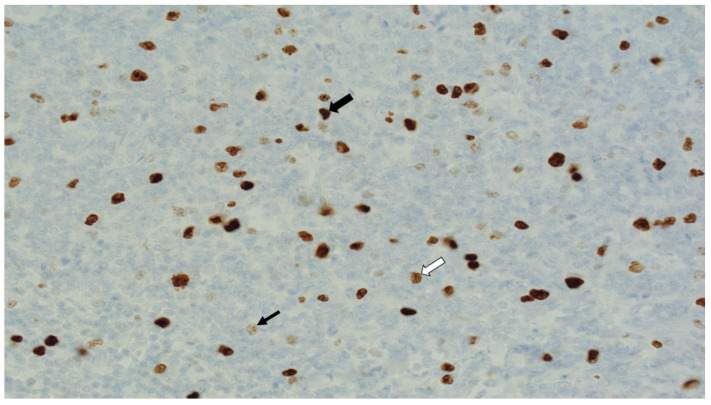

RDW(赤血球分布幅) ― 多く見逃される数値

一般的な血液検査のなかでも、しばしば見落とされがちなのが「RDW(赤血球分布幅)」です。これは、赤血球の大きさのばらつきを示す指標です。RDWがやや高いという結果は非常によく見られます。鉄欠乏、直近の感染、あるいは加齢に伴う変化でも出現します。しかし、明確な理由がないままRDWが上昇している場合、特に貧血と同時に見られるときには、より深い問題を示唆していることがあります。研究では、高RDWが慢性炎症や慢性疾患、さらには大腸がん、肺がん、乳がんといったがんの予後不良と相関している可能性が示されています。もちろん、これ単独でがんを診断することはできません。ただし、骨髄がストレスを受けていたり、矛盾した信号に反応していることを示すサインであり、診断的評価の一部としては有用な手がかりとなります。

小球性貧血 ― 消化管の出血の見えないサイン

これに関連する指標として、「小球性貧血」があります。赤血球が通常より小さくなる状態で、最も一般的な原因は鉄欠乏です。そしてその鉄の欠乏は、多くの場合、出血に由来します。月経のある女性では婦人科的な出血が原因になることが多いですが、高齢者や消化器症状のある人では、腸や胃からの慢性的な微小出血が疑われます。このタイプの出血は、便に目に見える血が混じらないまま鉄を徐々に奪っていきます。治療しても改善しない、あるいは何度も再発する小球性貧血は、内視鏡検査へとつながることがあり、その過程で初期のがんが発見されることもあります。

ビタミンB12欠乏 ― 吸収障害の背後にある胃の問題

ビタミンB12の欠乏は、貧血や顔色の悪さ、神経症状などを伴い、小球性貧血とは異なり「吸収」の問題に由来します。B12は胃や小腸で吸収されるため、そこに障害があると不足を招きます。高齢者で原因不明のB12欠乏が見られるとき、医師は「悪性貧血」「慢性胃炎」、そしてまれに「早期胃がん」の可能性を視野に入れます。これは即座にがんを意味するわけではありませんが、「なぜ吸収できなくなっているのか?」という問いを引き出す出発点となります。

カリウムと電解質 ― 小さな分子が語る異常

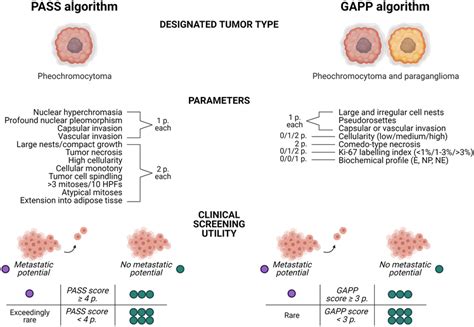

体内で神経の伝達や筋肉の収縮を調整している「電解質」。その中でもカリウムは特に重要な役割を担っています。「低カリウム血症(低カリウム症)」は、利尿薬、嘔吐、下痢、栄養不足など、実に多くの原因で生じます。しかし、中にはもっと異例の原因も存在します。一部の腫瘍は、腎臓のカリウム処理を変化させるホルモン様物質を分泌することがあります。たとえば、ある種の肺がんでは「異所性ACTH産生」が起こり、ナトリウムやカリウムの値に大きな変化をもたらします。こうした「傍腫瘍性症候群」はまれですが、腫瘍が画像検査で確認されるより前に、最初のサインとして血液検査に現れることがあります。

ここで紹介したどの検査値も、それ単独ではがんの証拠にはなりません。RDWが高いからといって、すぐにがんを疑う必要はありません。B12が低いのも、ただの食生活の問題かもしれません。しかし、こうした異常が組み合わさって現れたり、体重減少・寝汗・持続的な倦怠感などのはっきりしない症状と一緒に現れたりしたとき、そこには医療が追うべき「パターン」が生まれます。結論を急ぐためではなく、最初の説明が当てはまらなかったときに、そこで探すのをやめないために。

第八部:全身的なサインと「曖昧な兆候」― 静かな変化に気づくこと

がんのサインのなかには、身体の特定の部位に結びつかないものもあります。それらは意識のすみでかすかに漂っています――最近ちょっと疲れやすい、少し食欲がない、夜にうっすら汗をかくようになった。どの症状も、それ単独では警戒すべきものには見えません。実際、その多くはストレス、睡眠不足、更年期、感染症など、ごくありふれた原因によるものです。でも、それらがなかなか消えないとき――あるいは複数が説明なく同時に現れるとき――医師は体全体の変調として捉え始めます。

慢性的な疲労 ― 睡眠では回復しない深いだるさ

がんの診断前に多くの人が訴える共通の症状が、「疲労」です。ただの疲れではありません。一晩寝ても回復しない、深く重たい倦怠感です。階段を上がるのが急につらくなったり、日常の家事をこなすのに本気の努力が必要になったり――それは年齢や運動不足のせいだと自分で納得してしまいがちですが、実際には身体のエネルギー処理が変わっていることもあります。こうした疲労が数か月以上続き、貧血・体重減少・あいまいな痛みと組み合わさっているならば、それは検査対象となるべき変化の一部です。

意図しない体重減少 ― 摂取量は変わらないのに痩せるとき

理由のない体重減少も、見逃せないサインのひとつです。ダイエットも運動もしていないのに、体重がじわじわと減っていく――数か月で体重の5〜10%が落ちている場合、医学的には明確な意味を持ちます。特に、消化器系、膵臓、肺のがんでは、発症初期から代謝の変化が起こり、身体が摂取以上のエネルギーを消費し始めることがあります。食欲低下も一因ですが、根本的な要因は「身体の代謝システムそのものの異常」です。食事量が変わらないのに痩せていく場合、それは医師と話し合うべきテーマです。

夜間の発汗 ― 文脈が示す“静かな異常”

夜間の発汗も判断の難しい症状です。更年期や結核など、ホルモンや感染症によるものが多く、良性の変化として片づけられることもあります。しかし、リンパ腫など一部のがんでは、発熱・疲労・首や脇の腫れとともに「寝汗」が現れることがあります。この種の発汗は、シーツが濡れるほど激しく、夜中に目を覚ますほどです。もちろん、暑い夜がすべてがんを意味するわけではありません。ただし、新たに現れたパターンであり、他の症状と連動しているならば、それは免疫系の負荷を反映している可能性があります。

「風邪をまったくひかない」ことはサインになりうるのか?

一見すると奇妙な疑問ですが――「全然病気にかからない」ことががんの兆候であることも、まれにあります。たしかに、免疫力が強いのはいいことのように思えます。しかし、ごく一部の血液がん、特に慢性白血病などでは、「免疫が感染に正しく反応しない」タイプの機能不全が起こることがあります。たとえば、感染があっても熱が出ず、白血球の数は高いのに働きは弱く、免疫応答が鈍化している――そうした背景では、風邪を「ひいていない」ように見えているだけかもしれません。

もちろん、風邪をひきにくい人の多くは、単に運が良かったり健康な生活を送っているだけです。しかし、以前は季節ごとに体調を崩していた人が突然まったく病気にかからなくなり、しかも疲れやすくなった、顔色が悪い、なんとなく調子が悪い――そういった小さな変化が重なると、それもまた全身的な異常のサインのひとつになりえます。

全身的な症状は、特定の部位を指し示しません。大声で警告することもありません。むしろ、月単位でささやくように現れます。重要なのは「パターンを見抜くこと」です。疲労、体重減少、寝汗、そして血液検査の異常――これらがたとえ穏やかでも組み合わさって現れたとき、それは真剣に受け止めるべきサインです。なぜなら、それががんの出す、最初で最後の静かな警告かもしれないからです。

第九部:よくある質問(FAQ)

かかとの痛みはがんのサインですか?

ほとんどの場合、かかとの痛みは炎症や負担が原因です。代表的なのが「足底筋膜炎」で、足の裏にある結合組織の炎症です。長時間の立ち仕事や歩行、サポートのない靴の使用が原因になることが多く、朝に強く痛み、歩いていると軽減し、ストレッチや靴の中敷きで改善します。ただし、安静や治療に反応しない、夜間に悪化する、上方へ放散するような痛みは、まれに骨や軟部組織に腫瘍がある可能性もあります。骨肉腫や、乳がん・前立腺がんからの骨転移が、かかとのような意外な部位に現れることもあります。鍵となるのは「持続性」です。原因がはっきりせず、時間とともに悪化し、通常の治療で改善しない痛みがある場合は、画像検査が必要です。がんが原因である可能性は低いですが、すべての説明がつかないとき、鑑別の一部として検討されることがあります。

便漏れはがんのサインですか?

便漏れ(便の付着、にじみ、何度も拭きたくなる感覚など)は、通常は痔、肛門裂傷、骨盤底筋の弱化といった良性の原因によるものです。ただし、今までなかった人に急に現れ、排便習慣の他の変化も伴う場合は、構造的な問題が疑われます。特に直腸の下部に腫瘍があると、括約筋の働きを妨げたり、便がスムーズに出にくくなって便漏れが起こることがあります。問題が持続し、とくに高齢者や原因不明の体重減少・出血がある場合は、画像検査や内視鏡で直腸がんを除外することが重要です。

ビタミンB12欠乏はがんのサインですか?

ビタミンB12欠乏の主な原因は、栄養不足、薬剤の影響、または「悪性貧血」などの吸収障害です。ただし、明確な原因がないままB12が低下しているとき、特に高齢者では胃や小腸の問題が背景にある可能性が出てきます。たとえば「萎縮性胃炎」は、胃酸や消化酵素の分泌を低下させ、B12の吸収を妨げます。これは一部のケースで早期胃がんや前がん状態と関連します。B12欠乏だけでがんを示すわけではありませんが、消化器系の働きに異常があるサインとして、精密検査の出発点になることがあります。

低カリウムはがんのサインですか?

低カリウム(低カリウム血症)の原因は多岐にわたります。利尿薬、嘔吐、下痢、食事の偏りなどが一般的です。ただし、がんの文脈では、治療の副作用や「傍腫瘍症候群」の一部として現れることがあります。たとえば、一部の肺がんでは「異所性ホルモン産生」が起こり、腎臓でのカリウムの扱いが変化して、補正しても戻らない低カリウム状態になります。原因が見当たらず、補正しても改善せず、他の症状(倦怠感や体重減少など)を伴う場合は、追加の検査が検討されるべきです。

脱のう(骨盤臓器脱)はがんのサインですか?

骨盤臓器脱は、出産、加齢、慢性的な腹圧(便秘など)によって骨盤内の支持構造が弱くなり、膀胱や子宮、直腸が下がることで起こる、機械的な状態です。通常はがんとは無関係です。しかし、まれに、腫瘍の「質量効果(mass effect)」によって膣壁が圧迫され、脱のうと似た感覚が生じることもあります。感覚の出現が突然で急速に進行する、通常の経過と異なる、異常出血やおりものを伴うといった場合には、画像検査や婦人科診察によってがんを除外することが望まれます。

RDWが高いのはがんのサインですか?

RDW(赤血球分布幅)が高いという所見は、赤血球の大きさにばらつきがあることを示します。これは特異的なものではなく、鉄欠乏性貧血、慢性炎症、加齢などさまざまな原因で見られますが、がん患者ではしばしば全身状態の悪化や貧血とともに現れます。大腸がんや肺がんなど一部のがんでは、高RDWと予後不良の相関が示唆されています。単独では意味を持ちませんが、倦怠感、体重減少、血液検査の異常と組み合わさったときには、精密検査を検討する材料になります。

小球性貧血はがんのサインですか?

小球性貧血(赤血球が小さくなる貧血)は、鉄欠乏が最も多い原因であり、大腸がんや胃がんの初期所見として知られています。出血は目に見えず、便に血が混ざらないことも多く、気づきにくい特徴があります。とくに50歳以上で明らかな出血源がない場合、持続性の小球性貧血があると、内視鏡による消化管評価が強く推奨されます。がんがまだ無症状の段階で見つかる手がかりになりやすい検査所見のひとつです。

「風邪をまったくひかない」ことはがんのサインですか?

通常は違います。風邪をひきにくい人は、免疫が強いか、感染の機会が少ないだけです。しかしごくまれに、白血病やリンパ腫といった血液のがんでは、免疫が「異常に働かない」状態になることがあります。本来なら発熱するはずの感染にも反応せず、白血球は多くても機能していない、というケースもあります。「風邪をひかない=健康」とは限らず、疲労感や顔色の悪さ、原因不明の血液異常が同時に出てきたときは、免疫系の異常の一端として検討されることもあります。

繰り返す細菌性膣症(BV)はがんのサインですか?

細菌性膣症は、膣内細菌のバランスが崩れることで起こり、性交、pHの変化、免疫の状態などが影響します。再発しやすい疾患ですが、治療しても繰り返し、異常なおりものや出血を伴う場合は、膣や子宮頸部の粘膜に構造的異常があるかもしれません。まれに、慢性的な炎症や組織の損傷が、前がん病変またはがんによって引き起こされている可能性があります。通常の治療が効かないときは、婦人科的評価と検査で悪性疾患を除外することが重要です。

脱毛はがんのサインですか?

がんそのものが脱毛を引き起こすことはまれです。ホルモンの変動、自己免疫疾患、薬剤――とくに抗がん剤――が主な原因です。ただし、ごくまれに傍腫瘍症候群によって皮膚や毛髪に異常が現れ、脱毛が起こることがあります。急激に進行し、局所的な脱毛が出るケースでは、疲労感や関節痛、末梢神経の異常など、他の全身症状を伴うことが多くなります。脱毛だけでは心配する必要はありませんが、他の異常と組み合わさるときには検討対象になります。

繰り返す肺炎はがんのサインですか?

同じ肺の部位で何度も肺炎が起こる場合、それは「閉塞」のサインである可能性があります。気道に腫瘍があり、痰の排出がうまくいかず、同じ場所に感染が繰り返されていることがあります。特に高齢者や喫煙歴のある人では、肺がんによる気道閉塞が背景にあることもあり、CT検査での評価が必要です。原因がはっきりしない肺炎の再発には、基礎疾患を見逃さない視点が求められます。

結びにかえて

多くの人が恐れる症状は、結局がんとは無関係に終わります。そして皮肉なことに、本当に初期のがんは、誰もが「がんらしい」と思う症状を出さないことが多いのです。ここにある課題は、「早期発見」の技術だけでなく、「いつもの不調が、いつも通りでないときに気づく力」を持つことにあります。

このガイドの目的は、すべての咳、痛み、検査値を「赤信号」として扱うことではありません。むしろ、あまりにもよくある症状や些細な違和感のなかに、まれに隠れている“例外”に形を与えることです。がんの可能性が高いからではなく、がんがあるときには、しばしば“叫ぶ前にささやく”からです。

もしあなたの身体に何か変化があり、それがずっと変わらないままでいるなら――症状が改善しない、パターンが説明と合わない――それは恐れるべきことではなく、「はっきりさせていい理由」です。がんは初期の段階では見えづらいものです。だからこそ、自分の身体の声と、変化のパターン、そして「何かが違う」という感覚に、耳を傾けることが大切なのです。