「メラノーマ:最も危険な皮膚がんの全貌」

前書き

皮膚がんは、見た目でがんとはわからないことがあります。痛みもなければ、警告もなく、差し迫った感じもありません。最初は小さなものから始まります――そばかす、ほくろ、少しずつ変化するしみ。メラノーマは静かに成長します。そして声を上げるころには、すでに広がっていることもあります。

このページを開いたあなたは、診断結果を理解しようとしているのかもしれません。あるいは、皮膚に何か変なものを見つけたのかもしれない。もしかすると、大切な人が治療中なのか、「メラノーマ」という言葉を聞いて、それが「深刻」という以上に何を意味するのかを知りたくなっただけかもしれません。

この記事は、そんな瞬間のために書かれました。心配が疑問に変わり、その疑問に対して、パンフレットや見出しでは足りない深い答えが必要になるときのために。

メラノーマは「最も危険な皮膚がん」と言われることがよくあります――最も多いタイプではないにもかかわらず(実際にはそうではありません)、広がるスピードが速く、予測できないからです。でも、早期に見つかれば、高い確率で治療可能です。これが、この病気のパラドックスです。危険性の高さと、生存の可能性が、同時に存在しているのです――何を見つけるべきか、いつ行動するべきか、どう対処すればいいかを知っていれば。

この先のページでは、この病気のあらゆる側面をたどっていきます。皮膚に現れる初期変化や診断の手順から、進行期の治療、そして治療後の生活で背負う感情的な重みまで。医学的な事実を解説するだけでなく、その一つひとつの言葉が持つ人間的な意味も忘れません。耳にできたほくろの話、リンパ節の生検、免疫療法の副作用、そしてメラノーマが乳がんや肝臓がんなど他のがんとぶつかるときの話まで、触れていきます。

学ぶために来たのなら、それで正解です。不安でたどり着いたのなら、それでも大丈夫。答えはいつも簡単ではありませんが、本物です。

さあ、始めましょう。

第一部:メラノーマとは何か

ほとんどの皮膚がんは局所にとどまります。ゆっくり成長し、皮膚の表面にとどまり、見た目が少し異様であっても、発生した場所からあまり動きません。メラノーマはこのパターンを破ります。同じく皮膚から始まりますが、まるで別の病気のように振る舞います。速く、侵襲的で、早期に見つけられなければ、皮膚の奥を越えて、手の届かない場所へと滑り込んでいきます。

写真で見るメラノーマのタイプ

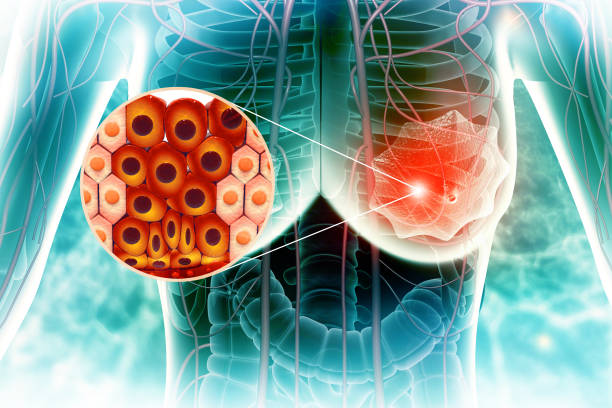

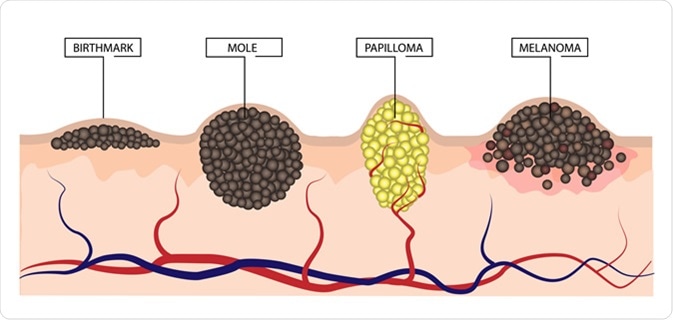

メラノーマは、皮膚の色素をつくる「メラノサイト(色素細胞)」から発生します。この細胞は、そばかすや日焼け、ほくろや母斑の茶色・黒・赤などの色をつくり出します。通常、メラノサイトは紫外線(UV)から肌を守る働きをしています。しかし時に、長年の紫外線暴露、あるいは遺伝的な変異が原因で、この細胞が制御不能な増殖を始めることがあります。それが、メラノーマの始まりです。

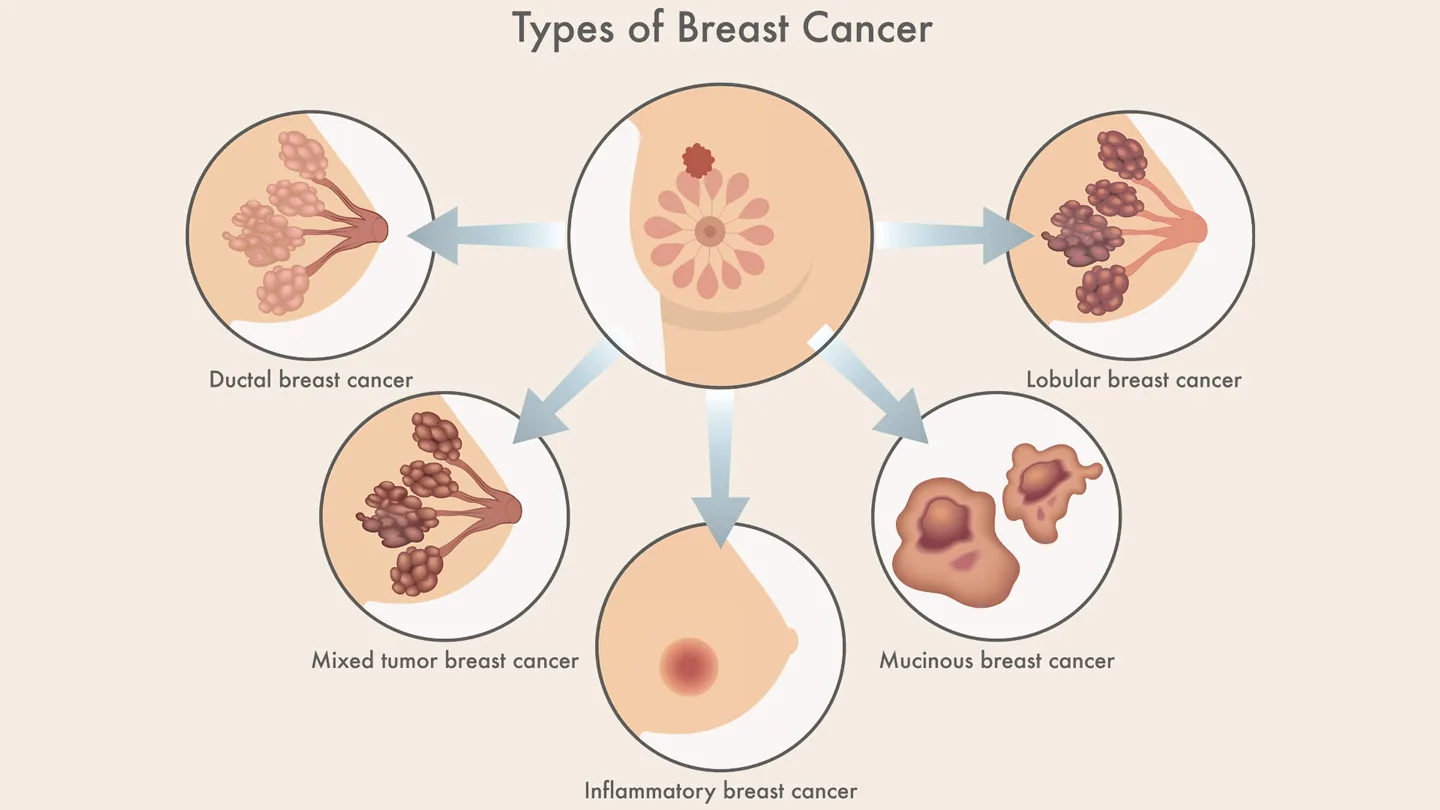

ただし、すべてのメラノーマが同じ見た目、同じ動きをするわけではありません。

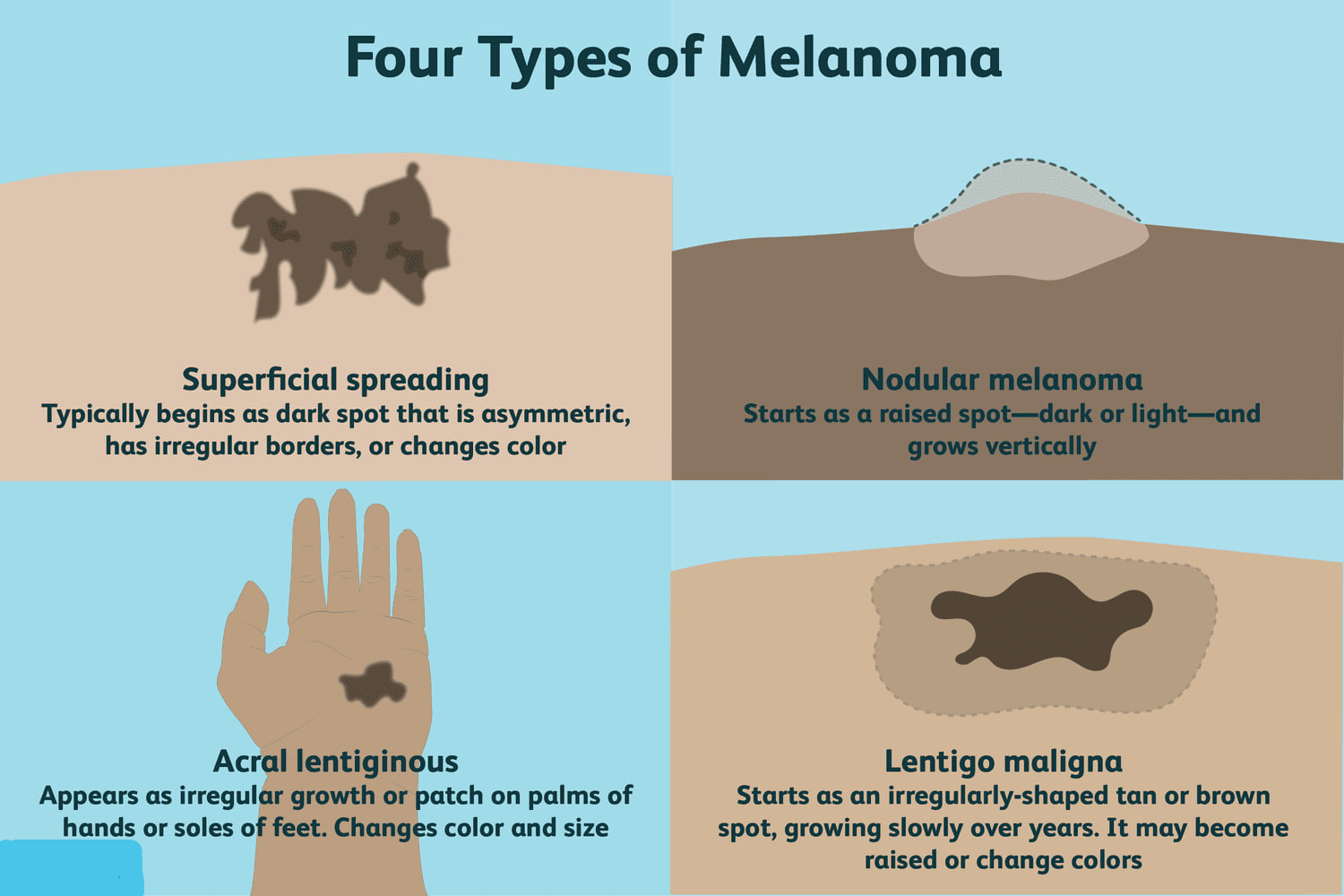

4つの主要なメラノーマの型

最も一般的なのは「表在拡大型メラノーマ(superficial spreading melanoma)」です。たいてい、平らかやや盛り上がった病変として始まり、不規則な境界と複数の色調(茶色、黒、赤、褐色など)を持ちます。皮膚の表面を横に広がったあと、徐々に深く侵入していくタイプです。中年層に最も多く見られ、日焼けする部位に限らずどこにでも現れる可能性があります。

次に「結節型メラノーマ(nodular melanoma)」があります。これはより攻撃的で、表面ではなく深部に向かって成長する傾向があります。黒、青、赤みがかったしこりとして現れることが多く、硬く盛り上がった病変です。表在拡大型のように表面に長くとどまることは少なく、急速に進行します。発症数は少ないものの、発見時には進行しているケースが多くなります。

「悪性黒子型メラノーマ(lentigo maligna melanoma)」は、高齢者に多く、顔などの慢性的に日光を浴びる部位に出やすいタイプです。大きくて平坦な変色した斑点から始まり、最初はゆっくりと、時には数年かけて進行します。非浸潤型(lentigo maligna)の段階で見つかれば、外科的に除去して完治することが多いです。

最も稀で見逃されやすいのが「末端黒色斑型メラノーマ(acral lentiginous melanoma)」です。手のひら、足の裏、爪の下に現れます。色の濃い肌の人に比較的多く見られ、これらの部位は見落とされやすいため、診断が遅れることがあります。日焼けとは無関係ですが、進行性は高いです。

稀で見えにくいメラノーマ

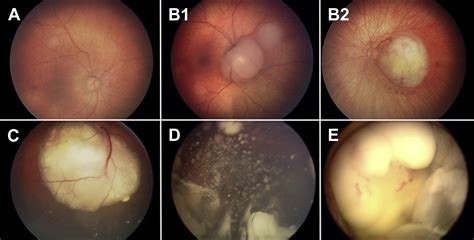

皮膚以外にも、メラノーマが発生することがあります。「粘膜メラノーマ(mucosal melanoma)」は、鼻腔、口腔、喉、または性器内部の粘膜にできるタイプで、これらは日光を浴びない部位です。「眼内メラノーマ(ocular melanoma)」は、目のブドウ膜に発生し、視力に影響を与えたり、かなり進行するまで見逃されることもあります。

これらは稀ですが、あり得るという意味で重要です。メラノーマは単なる日焼けの後遺症ではなく、色素細胞がある限り、どこでも起こり得る病気なのです。

なぜ他の皮膚がんより危険なのか

基底細胞がんや扁平上皮がん(皮膚がんの中で最も一般的な2種)は、ゆっくり進行し、局所にとどまる傾向があります。治療せずとも、遠くへ転移することは稀です。しかしメラノーマは違います。リンパ管や血流に乗って、肝臓、肺、脳、骨などに転移しやすい性質があります。ひとたび広がると、治療は格段に難しくなります。

だからこそ、早期発見が決定的に重要です。メラノーマがまだ表皮層(肌の最も浅い層)にとどまっていれば、シンプルな外科手術で治癒する可能性が高いのです。しかし、真皮層にまで入り込み、血管やリンパ節に到達すると、リスクは急激に跳ね上がります。

ステージIのメラノーマとステージIVのメラノーマの違いは、単なる「深さ」ではなく、「到達点」です。

それでも――治る可能性はある

この病気のもう一つのパラドックス。それは、非常に危険である一方で、早期に見つかれば治る可能性が非常に高いということ。人は、変化するほくろや、違和感のある新しい斑点に気づき、医師に相談します。多くの内臓がんが数年間見えない場所で進行するのに対し、メラノーマは――気づけさえすれば――自らを知らせてくれるのです。

そして早期発見できたメラノーマは、最も治癒しやすいがんの一つです。手術で完全に除去できれば、化学療法も放射線も免疫療法も不要なことがあります。必要なのは、きれいな切除、病理の確認、そして定期的な皮膚チェックだけ。

だからこそ、気づくことが大切なのです。だからこそ、ほくろや皮膚の自己チェックに関するほんの少しの知識が、人生を左右するのです。最も危険な皮膚がんであっても――広がる前に見つけられれば――致命的になる必要はありません。

第二部:メラノーマはどう見えるのか ― 見つけ方と見逃しやすさ

危険な皮膚がんなら、すぐにわかるものだと思いたくなります。何か恐ろしい、明らかなもの。でも、メラノーマは必ずしも「問題」に見えるわけではありません。時には、背景に溶け込むような小さな茶色い斑点で現れます。時には普通のほくろとほとんど変わらない、ほんの少し“違う”だけの見た目だったりします。そして時には、そもそも誰も見ようとしない場所――足の指の間、爪の下、鏡に映らない耳の裏――に現れることもあります。

だから、メラノーマを早期に発見するには、「典型的な症状を探す」だけでなく、「変化に気づく」ことがとても重要です。見た目だけでなく、その“ふるまい”を見るのです。

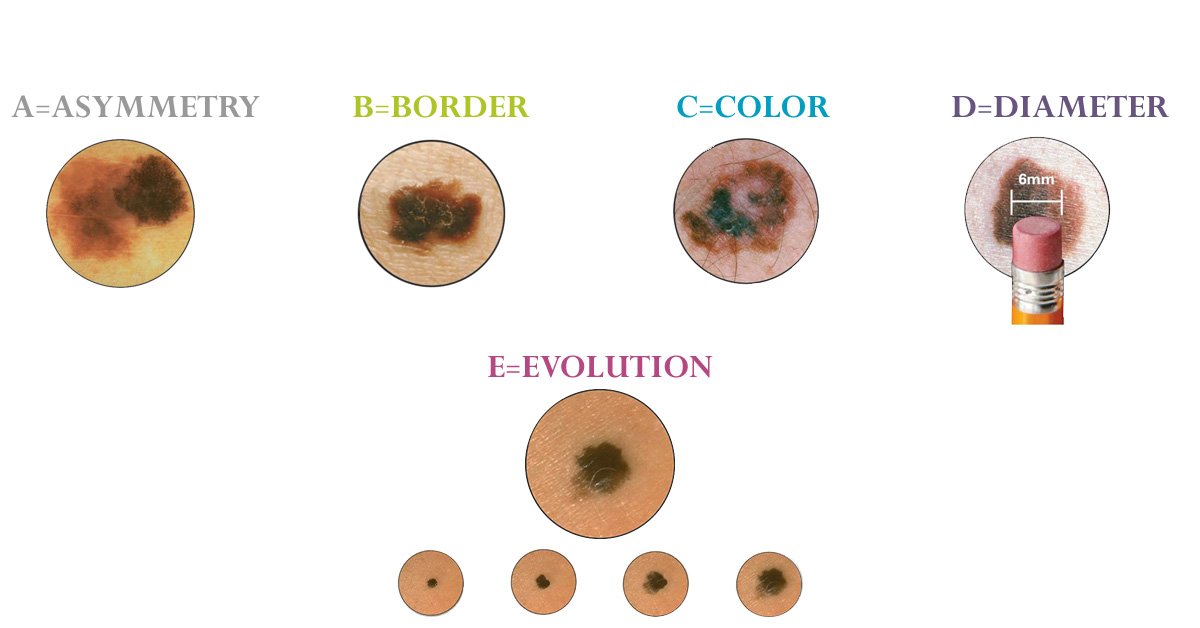

メラノーマのABCDEルール

皮膚がんに関する教育では、まず記憶に残りやすいルールから始めます――ABCDEルールです。これはシンプルですが、何を見るべきかを理解していれば効果的です。

Asymmetry(非対称):もしほくろの真ん中に線を引いたら、左右は一致しますか?メラノーマは対称でないことが多いです。

Border(境界):縁を見てください。メラノーマの縁はギザギザしていたり、ぼやけていたり、はっきりしないことがあります。完璧な円形ではありません。

Color(色):良性のほくろは通常1色です。メラノーマは複数の色を含むことがあります――茶、黒、赤、青、白など。

Diameter(直径):大きさがすべてではありませんが、鉛筆の消しゴム(約6mm)より大きいものは、特に成長している場合には注意が必要です。

Evolving(進化):変化が鍵です。時間の経過とともに大きくなったり、かゆみや出血が出たり、見た目が変わってきたほくろは、たとえ以前は普通に見えたものであっても、診てもらう必要があります。

ただし、このパターンに当てはまらないメラノーマもあります。中には、これらのルールをまったく外れるタイプ――「無色素性メラノーマ(amelanotic melanoma)」と呼ばれる小さくて淡い、あるいは色がない腫瘍――も存在します。これらは一般的な期待に反するため、見落とされがちです。それでも、多くの人にとってABCDEルールは出発点になります。「なんか変だ」という直感に、具体的な言葉を与えてくれるのです。

早期メラノーマとは ― 実際には何を意味するか

「早期メラノーマ」という言葉はよく聞きますが、その意味をきちんと理解する価値があります。

メラノーマが早期に発見された場合――つまり、皮膚の深部にまで入り込む前の段階――それはステージ0またはステージIと分類されます。ステージ0(メラノーマ・イン・シチュ)は、がん細胞がまだ表皮(皮膚の最上層)内にとどまっている状態です。まだ貫通していません。この段階であれば、ほぼ確実に手術で完治が可能です。

ステージIは、がんが真皮(皮膚の中層)に侵入し始めているものの、リンパ節や他の部位にはまだ転移していない状態です。こうした病変は、深さが数ミリ以内のことが多いですが、それでも完全切除と安全なマージン(切除範囲)が必要です。薄いほど、予後は良好になります。

メラノーマが他と違うのは、「進行の早さ」です。今日1ミリ未満の病変が、数週間や数か月で危険な深さに達することもあります。だから「様子を見る」はリスクを伴います。見た目が違う、あるいは新しくできて成長している――その時点で、診てもらうべきなのです。

色黒の肌、意外な場所、そして見逃される理由

メラノーマは、思っているような場所にだけ現れるわけではありません。最も多いのは背中(特に男性)、脚(特に女性)、顔ですが、それ以外の見落とされやすい場所にも発生します。

もっとも過小評価されがちなのは耳です。耳にできるメラノーマは、平坦な斑点やわずかに盛り上がったしこりとして現れることが多く、かさついていたり、なめらかだったりします。そして、多くの場合、かなり進行するまで放置されます。耳の裏、耳介の縁、耳の穴の中まで、どこにでもできる可能性があります。こうした場所は普段見ないし、鏡にも映りづらいため、気づかれにくいのです。

また、色の濃い肌を持つ人では、メラノーマは手のひら、足の裏、爪の下、粘膜部(口腔や性器など)に現れることが多く、必ずしも日光に当たる部位とは限りません。このため、よくある“黒いほくろ”や“色の変化”としては現れず、診断が遅れやすく、予後も悪くなる傾向があります。

こうした“意外な場所”――頭皮、耳、脇の下、足の指の間、爪の下など――を確認することは、本当に重要です。そして、新しいものや変化したものを皮膚科医に見せるのは、決して「大げさ」ではありません。メラノサイトがある場所なら、どこでもメラノーマは発生し得るのです。日焼けの有無に関係なく。

見た目が「ひどく」なくても心配すべき時

最も危険なメラノーマが、必ずしも一番大きく、濃く、見た目に異様というわけではありません。小さくて静かな場合もあります。最大の“赤信号”は、「変化」です。大人になってから新しく現れた斑点は、それだけでチェックする価値があります――というのも、大人は基本的に新しいほくろをつくらないからです。何年も変わらなかったほくろが、突然かゆくなったり、出血したり、盛り上がったりした場合、それは“老化”ではなく、もっと深刻な何かの兆候かもしれません。

また、皮膚に関するリスクがすでにある場合――強い日焼けの既往、家族にメラノーマの人がいる、過去に皮膚がんを経験している――それはもう「高リスク群」に入ります。だからといって、パニックになる必要はありません。でも、注意は必要です。自己チェック、定期的な診察、必要に応じたデジタルダーモスコピー(拡大撮影)など。すべてのほくろに神経質になる必要はありません。でも、「自分の皮膚を知っている」状態にはなっておくべきです。何かが“合わない”と感じたとき、それが判断の鍵になります。

パート3:メラノーマの診断方法

皮膚に変化が現れたり、ほくろが怪しく見えたりすると、医師がもう一度見てみようと言い出す。そこから、すべてが始まる。メラノーマの診断は、シンプルでありながら重層的だ。最初は小さな皮膚片から始まることが多い。だが、その小さな生検から一連の判断、病期の確認、そして時には人生を左右するような結果へと展開していく。

ただし、すべては観察から始まり、そして「検体の採取」へと進む。

皮膚診察:最初の手がかり、最終判断ではない

診断の第一歩は、今も昔も変わらず「目」だ。多くの皮膚科医は視診に加えて、ダーモスコピーという偏光ライト付きの拡大鏡を用いる。これにより、皮膚の奥にある色素パターンや血管構造が見えるようになり、経験ある医師であれば微妙な変化からメラノーマを見抜ける場合がある。不規則な色素分布、非対称な形、以前からあるほくろの変化などが手がかりになる。

だが、どんなに自信があっても、視診だけでメラノーマを確定診断することはない。疑いがあれば、次は「検体採取」。つまり、生検(バイオプシー)だ。これが唯一の確定手段である。

生検の種類

病変の大きさや場所によって、生検の手法は変わる。

切除生検(エクシジョナル・バイオプシー):可能であれば最も好ましい方法。病変全体とその周囲の正常な皮膚を少し含めて切除する。これにより腫瘍の深さを正確に評価でき、病期の決定に不可欠となる。

パンチ生検:円形の刃を使って皮膚の一部をくり抜く方法。病変が大きくて一度に全体を取れない場合に使われる。部分的な検査として有用。

シェーブ生検:皮膚の表面を削り取る手法。手軽で一次診療ではよく使われるが、メラノーマが疑われる場合には不向き。腫瘍の深さを過小評価し、病期判断を遅らせるリスクがあるため、皮膚科専門医は通常避ける。

組織が採取されると、病理医のもとへ送られ、顕微鏡下で詳細に分析される。診断が確定するのはこの段階だ。

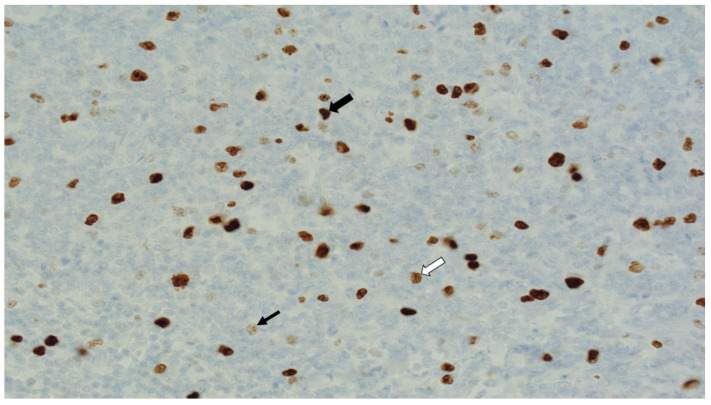

病理診断レポート:単なる「陽性・陰性」では終わらない

生検でメラノーマが確認されると、病理レポートは治療の基礎資料となる。このレポートには以下の情報が記載される:

- 腫瘍の深さ(ブレスローの厚さ):予後に最も重要。

- 潰瘍の有無:あるとリスクが上昇。

- 有糸分裂像(細胞分裂の兆候)の数:腫瘍の活動性を示す。

- メラノーマのタイプ:表在拡大型、結節型、末端黒子型など。

- 切除縁の状態:がんが取り切れているか、再手術が必要か。

この情報によって病期が決まり、リンパ節の検査の必要性、さらには治療計画の大枠が見えてくる。

センチネルリンパ節生検

腫瘍が約0.8mm以上、あるいはそれ以下でも潰瘍がある場合、医師はセンチネルリンパ節生検を勧めることが多い。これは、がんが最初に広がる可能性のあるリンパ節を特定し、そこに転移があるかを確認する検査だ。

やり方はこうだ:腫瘍の近くに放射性トレーサーや青色の染料を注射する。これがリンパの流れに従って「見張り役」のリンパ節(センチネルノード)に到達する。そこにがん細胞がなければ、広がっている可能性は低い。あれば、病期は上がり、治療内容も変わる。

この手術は、腫瘍本体の広範囲切除(ワイドローカルエクシジョン)と同時に行われることが多い。大がかりな手術ではないが、今後の治療方針を左右する重要な検査だ。

メラノーマの血液検査は存在するか?

よくある質問だが、答えは「現時点ではノー」だ。

早期のメラノーマを検出できる定期的な血液検査は存在しない。前立腺がんのPSA、卵巣がんのCA-125のような腫瘍マーカーは、メラノーマには今のところない。

とはいえ、研究は進んでいる。循環腫瘍DNA(ctDNA)や免疫マーカーを使った血液検査の開発が進行中だ。進行例ではLDHなどの血中値が治療の判断材料になることもあるが、スクリーニングや確定診断には不十分。

つまり、気になるほくろや皮膚の変化があれば、血液検査では済まされない。観察し、生検し、顕微鏡で確かめる必要がある。

画像診断:いつスキャンが必要になるのか

ステージIなど早期のメラノーマでは、画像検査は必ずしも必要ない。腫瘍が浅く、リンパ節に異常がなければ、スキャンしても治療方針は変わらない。

だが、ステージII以降、特にセンチネルノードが陽性だった場合には、画像検査が治療計画に影響する。

例えば以下のような検査が行われる:

- 胸部・腹部・骨盤のCTスキャン:遠隔転移の確認。

- PETスキャン:がん細胞の代謝活動を可視化。

- MRI:脳転移のリスクがある場合に有用。

これらはメラノーマを「確定」する検査ではない。確定診断はすでに生検で済んでいる。だが、がんがどこまで広がっているかを把握するために不可欠だ。治療が手術だけで済むのか、全身療法が必要なのかを決める材料になる。

診断とは「見つけること」ではなく「理解すること」

メラノーマの診断は段階的だ。見つけて、生検して、確定し、病期を決める。その一つひとつに、「どれだけ早く進行するか?」「どこまで広がっているか?」「今なら何ができるか?」という問いが潜んでいる。

そして、その答えを導く目的は一つだけ。――正確な把握。がんを正確に理解できれば、それに応じた適切な治療ができる。

パート4:ステージと予後

メラノーマ(悪性黒色腫)という診断は、単なる一文では終わりません。それには重みがあります。「メラノーマです」という言葉の背後には、「どれくらい深いのか」「どこまで広がっているのか」「どれほど深刻なのか」という情報が含まれています。それを明らかにするのが、ステージ(病期)の役割です。ステージは診断を地図に変え、医師には治療の指針を、患者には見通しを与えます。

けれど、がん治療に馴染みのない人にとって、ステージ分類はわかりにくいものです。ローマ数字や小数点が並び、まるで暗号のように感じるかもしれません。だからこそ、ここで一度立ち止まりましょう。「ステージ0」「ステージII」「ステージIV」とは実際に何を意味していて、その数字はどれほど未来を語ってくれるのか。

基本:ステージ分類が測っていること

メラノーマのステージ分類は、主に次の3点を明らかにしようとします:

- 腫瘍の深さはどれくらいか?

- リンパ節に転移しているか?

- 遠隔臓器への転移があるか?

この情報をもとに、がんはステージ0からIVのいずれかに分類されます。数字が小さいほど局所的で治癒可能な段階、大きいほど全身的で複雑な状態を意味します。ただし、その中の細かい違いも重要です。

ステージ0(メラノーマ in situ)は、最も早期の診断です。異常な細胞が表皮(皮膚の最上層)内にとどまっていて、基底膜を破っていません。転移もありません。この段階では、病変を十分なマージン(余白)を持って外科的に切除することで、ほぼ確実に治癒が可能です。

ステージIでは、メラノーマが真皮(表皮の下の層)に入り込んでいることを意味しますが、リンパ節や臓器にはまだ広がっていません。腫瘍の厚みは通常2ミリ以下ですが、その中でも「0.6mm」と「1.6mm」では予後に大きな差が出ることがあります。潰瘍(表面の皮膚が壊れている状態)があるかどうかや、細胞分裂の活発さ(有糸分裂率)もリスクに影響します。

ステージIIは通常、腫瘍が2mmを超えるか、潰瘍などの高リスク所見がある場合に診断されます。リンパ節転移がなくても、再発のリスクは高くなります。この段階では、手術に加えて免疫療法などの追加治療が検討されることもあります。また、画像検査を行うケースも増えてきます。

ステージIIIになると、メラノーマは近くのリンパ節や、原発部位のすぐそばの皮膚にまで広がっています。こうした転移は目に見えるとは限らず、センチネルリンパ節生検で初めて発見されることもあります。リンパ節に転移していると診断されると、治療は手術だけでなく全身療法(全身に作用する治療)を含めた複合的なものになります。かつてステージIIIの予後は厳しいものでしたが、現在では免疫療法や分子標的治療によって改善されています。ただし、依然として重大な段階です。

ステージIVは、メラノーマが遠隔臓器に転移したことを意味します。肺、肝臓、脳、骨などに広がることがあります。もはや「一カ所の病変」ではありません。かつてこの段階の診断は「余命数カ月」と考えられていましたが、過去10年で状況は劇的に変化しました。いまでは、以前なら考えられなかった長期生存例が数多く報告されています。

とはいえ、ステージIVは転機となる時期です。治療の目的は「治癒」から「延命」へとシフトします。腫瘍を小さくする、増殖を抑える、症状を和らげる、そして時間を稼ぐ。時に数年、時にそれ以上。すべてのケースが異なります。

予後:統計と現実のギャップ

メラノーマの予後について、5年生存率や再発率などの統計がよく示されます。これらの数字は参考になりますが、現実のすべてを語るわけではありません。

たとえば、ステージ0~Iの早期メラノーマの5年生存率はほぼ98~100%に達します。ステージIIでは腫瘍の厚みや性質によって大きく異なり、80%から50%程度と幅があります。ステージIIIでは以前は40~60%とされていましたが、近年の治療進歩により上昇傾向にあります。ステージIVでは生存期間は症例によって大きく異なり、数カ月で進行する人もいれば、数年以上生存する人もいます。特に、免疫チェックポイント阻害薬や分子標的薬に良好に反応する場合には長期生存が可能です。

ただし、統計はあくまで指針のひとつにすぎません。年齢、体力、免疫状態、腫瘍のサブタイプ、遺伝子変異(BRAFやNRASなど)、治療への反応性など、さまざまな要因が予後に関与します。ステージが高くても長く元気に暮らす人もいれば、ステージが低くても予期せぬ再発に苦しむ人もいます。リスクは「予言」ではなく「目安」です。

なぜ「深さ」が重要なのか

メラノーマにおいて、腫瘍の深さ(ブレスローの厚さ)は最も重要な予後因子です。腫瘍が皮膚の深部に達するほど、血管やリンパ管に到達する可能性が高まり、転移リスクも増加します。

厚さが1mm未満のメラノーマは低リスクとされます。一方、4mmを超えると、たとえリンパ節転移がなくても高リスクと判断されます。だからこそ、最初の生検が重要なのです。浅いシェービング生検では最も深い侵入点を見逃すことがあり、正確なステージ判断ができなくなる危険があります。

腫瘍の深さは、切除範囲の広さを決め、リンパ節検査の要否を左右し、全身治療の必要性を判断する根拠になります。だからこそ、病理医はミリ単位での正確な測定にこだわります。

ステージ分類は何を意味するのか

それは「治療計画」を意味します。ステージ0~Iであれば、広範囲切除と定期的な皮膚検診で済むかもしれません。ステージIIなら、術後免疫療法や臨床試験が話題に上るかもしれません。ステージIIIやIVでは、腫瘍内科、外科、画像診断、免疫学など多職種による連携が必要になり、時間とともに戦略が変化していきます。

ステージ分類は、ただの数字ではありません。それは「現在地」を示すものです。医師にとっては攻め方を、患者にとっては心構えを整えるもの。そしてもし、そのステージが思ったより高かったとしても、あるいは低かったとしても、まずは深呼吸してください。それは終わりの宣告ではありません。治療という旅のはじまりです。

パート5:治療の選択肢の概要

診断が確定し、ステージ(病期)が判明すると、治療が始まります。しかし、メラノーマの治療に「これだけ」という一本道は存在しません。それはむしろ枝分かれする道のようなものであり、ある人にとっては手術と回復の道へと進み、別の人には免疫療法、臨床試験、維持療法へと進む道が開かれます。そして、場合によってはそのすべてが同時に必要になることもあります。

この段階で最も重要なのは、単に「どの治療が行われるか」ではなく、「なぜその治療が選ばれたのか」、そして「それが全体像の中でどんな意味を持つか」です。

早期メラノーマの治療は、多くの場合手術で完結し、根治可能です。

腫瘍は正常な皮膚を広めに含めて切除され、それで治療は完了です。化学療法も放射線も必要なく、あとは長期的な経過観察が中心になります。しかし、腫瘍が深かったり、リンパ節に広がっていたり、遠隔転移がある場合は話が変わります。治療はより複雑になり、同時により強力になります。

手術:第一選択であり続けながら、最後ではない

多くの患者にとって、治療は「広範囲切除術(wide local excision)」から始まります。これはメラノーマを中心に、その周囲の正常な皮膚を一定のマージン(余白)を持って切除する外科手術です。マージンの幅は腫瘍の深さによって変わり、in situ(ごく表層の)病変では0.5センチ程度、深いメラノーマでは最大で2センチに達することもあります。一見過剰に思えるかもしれませんが、メラノーマでは微細な残存細胞が再発の原因になり得るため、これが重要です。

早期段階では、この手術だけで治療が完了することもあります。しかし、腫瘍の深さが0.8ミリを超えてくると、前述の通りセンチネルリンパ節生検が考慮されます。その結果が陽性であれば、さらに積極的な治療が必要になる場合もあります。

ステージIIIでは、リンパ節の切除も含まれることがあります。ただし、この段階ではすでに「手術だけで終わる治療」ではありません。現在では、術後の追加治療こそが長期予後を左右する最も重要な要素となっています。

免疫療法:免疫システムに戦い方を教える

メラノーマは、固形がんの中でも最初に免疫療法に劇的な反応を示したがんのひとつであり、これによって進行例の治療法は大きく変化しました。

ニボルマブ(オプジーボ)やペムブロリズマブ(キイトルーダ)といった「免疫チェックポイント阻害薬」は、免疫細胞のブレーキを外し、T細胞がメラノーマ細胞を攻撃できるようにする仕組みです。ステージIIIまたはIVの患者にとって、これらの薬は今や標準治療の第一選択肢となっています。

手術後の再発予防として使用されることもあれば、切除できない腫瘍のコントロール目的に用いられることもあります。ステージIVのように、遠隔転移がある場合でも、免疫療法によって長期生存が現実のものとなりつつあります。それは奇跡ではなく、明確な生物学的メカニズムに基づいた成果です。

副作用は軽視できません。倦怠感、発疹、大腸炎、肺炎、甲状腺炎などの炎症が出ることもありますが、多くの場合はモニタリングによって管理できます。重症化した場合でも、ステロイドや一時的な治療中断で対処可能です。副作用がほとんどない人もいれば、継続的な管理が必要な人もいますが、いずれにしても免疫療法は現代メラノーマ治療の基盤です。

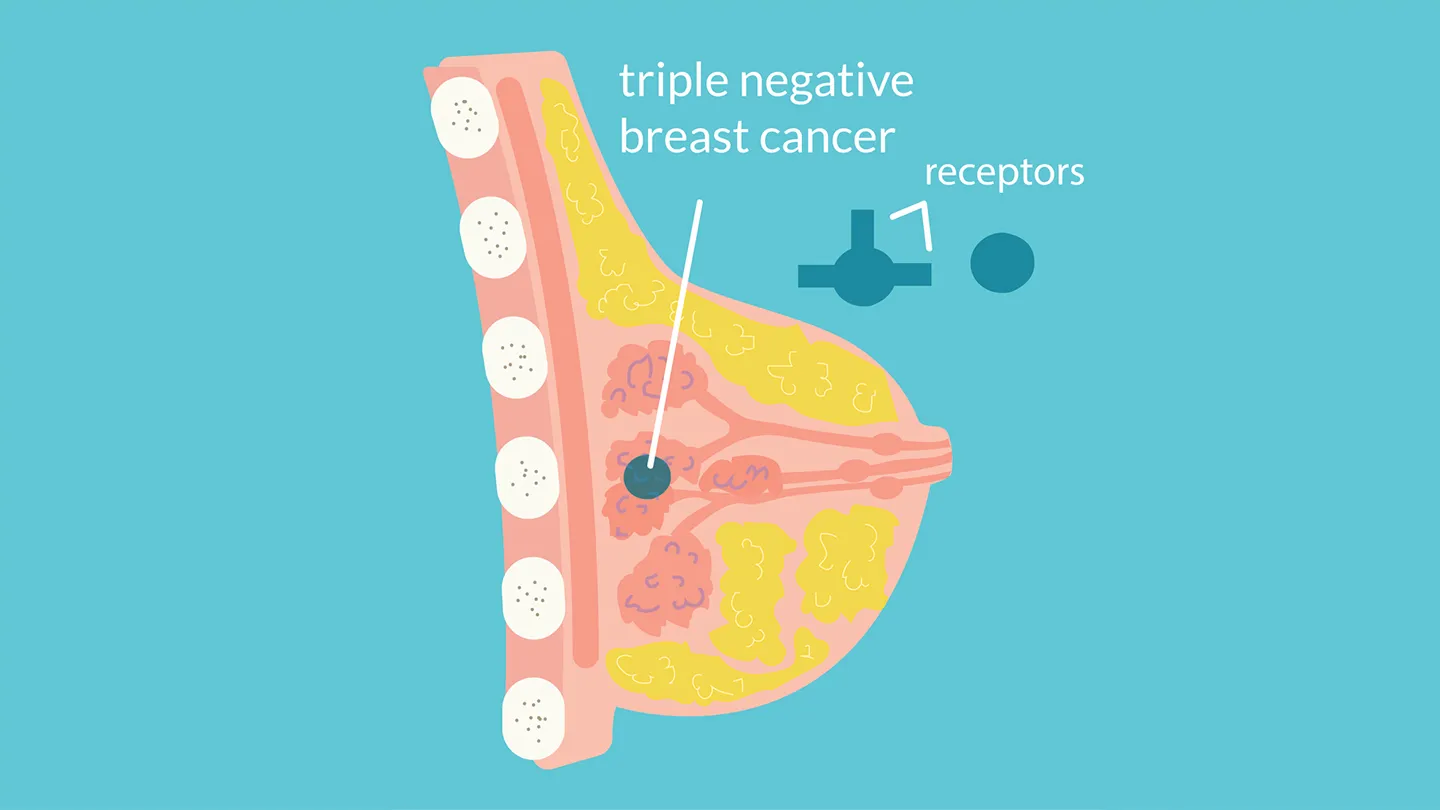

分子標的療法:もし特定の遺伝子変異があれば使える「近道」

皮膚メラノーマの約40~50%は、BRAFという遺伝子に変異があります。この遺伝子が異常になると、細胞は制御を失って増殖を続けます。このBRAF変異がある患者には、ダブラフェニブやトラメチニブといった薬剤による分子標的治療が使われることがあります。

これらは主に進行・転移性のメラノーマで使用されますが、ステージIIIの手術後の再発予防としても用いられます。免疫療法が「免疫システムを通じて働く」のに対し、分子標的療法はがん細胞そのものの異常な信号経路を直接遮断します。

全員に使えるわけではありませんが、BRAF変異があれば有効です。ただし、長期的には耐性が出ることもあります。それでも、効果がある人では短期間で劇的な改善が見られることもあります。

放射線治療:脇役としての重要性

放射線治療だけでメラノーマが治ることはあまりありませんが、特定の状況では有効です。腫瘍が大きくて手術困難な場合、重要な組織を圧迫している場合、あるいはリンパ節郭清後に局所再発のリスクが高い場合などです。

また、転移性疾患においては、疼痛や腫れの軽減、機能障害を引き起こしている腫瘍の縮小など、緩和的な目的で用いられます。特に脳転移の場合は、定位放射線治療(SRS)を含む放射線治療が欠かせません。

早期段階では出番が少ない放射線治療も、状況が複雑になったときには重要な役割を果たします。

臨床試験と新たな最前線

メラノーマ研究は非常に速いペースで進んでいます。免疫療法の新たな組み合わせ、LAG-3阻害薬のような新規薬剤、個別化がんワクチン、T細胞を用いた遺伝子改変療法など、多くが研究段階にあります。特に、標準治療に反応しない再発症例において、臨床試験は重要な選択肢となっています。

これらの試験は、「治療法が尽きた人」だけのためのものではありません。むしろ、近い将来に標準治療となる可能性のある最先端の治療に、いち早くアクセスできる手段でもあります。主治医が勧める場合には、前向きに検討する価値があります。

メラノーマ治療は、「がんを叩く」だけではない

治療とは「タイミング」であり、「順序」であり、「生物学的特性」であり、そして「適応力」です。ある人の治療は手術と経過観察だけで完了します。別の人の治療は、何年にもわたる免疫療法、寛解、そして再治療の繰り返しとなるかもしれません。

正解はひとつではありません。ですが、必ず選択肢はあります。

パート6:転移するメラノーマ

長い間、メラノーマは最も恐れられるがんの一つとされてきました。それは、常に初期から攻撃的だったからではありません。問題は、一度転移を始めると、その進行が非常に早かったからです。肩のほくろが肺に病変を作る。脚の小さな斑点が数カ月後に脳で再発する。そうした例が現実にあり、症状が出る頃には選択肢がほとんど残されていないことも少なくありませんでした。

その悪名には根拠があります。メラノーマは早期から、そして広範囲に転移する傾向があるのです。しかし今では、画像診断の進歩、分子標的治療、免疫療法の導入によって、転移性メラノーマへの対処法は大きく変わってきました。たとえ、病気そのものの性質が変わっていなくても。

メラノーマはどのように転移するのか、そしてなぜそれほど容易なのか

メラノーマの細胞は、驚くほど早期に血流やリンパ系へと入り込みます。皮膚は血管もリンパ管も豊富で、さらにメラノサイト(色素細胞)は全身に存在しているため、ひとたび浸潤性になれば、広がる準備は整っているのです。多くのがんは長年局所にとどまる一方で、メラノーマは原発巣が小さい段階でも内臓にジャンプすることがあります。

しかもその拡がり方は直線的とは限りません。ある患者では、最初に局所のリンパ節に転移し、その後に遠隔臓器へと進行します。しかし別のケースでは、リンパ節をすっ飛ばして数カ月後に肺や脳に再発することもあります。この予測不能な動きこそが、ステージ分類と綿密なフォローアップが重要な理由のひとつです。そして、再発が突然に感じられる所以でもあります。

よくある転移先

メラノーマには、「再び現れやすい場所」がいくつかあります。これは血流のパターン、組織の性質、あるいは未解明の要因によるものですが、傾向ははっきりしています。

まずリンパ節。これが最初の転移先となることが多いため、ステージ分類の初期でセンチネルリンパ節生検が行われます。これは、画像ではまだ見えない微小転移を捉えるための重要な検査です。原発部位近くのリンパ節が腫れてきた場合、それは再発のサインかもしれません。

肺もよく見られる転移先です。CTで無症状のうちに見つかることもありますが、慢性的な咳や息切れとして現れることもあります。小さな結節なら経過観察で済むこともありますが、大きくなれば治療が必要です。

次に肝臓。ここでよく検索される「肝臓がん メラノーマ」という言葉が混乱を招きます。メラノーマは肝臓がんになるわけではありません。肝臓に転移するだけです。これは原発性肝がんではなく、メラノーマの転移です。倦怠感、体重減少、肝酵素の上昇、あるいは画像検査で偶然に見つかることもあります。転移したからといって、治療が打ち切られるわけではありません。ここでも、免疫療法などの全身治療が効果を示すことがあります。

脳は最も深刻な転移先のひとつです。メラノーマは血液脳関門を越えることで知られています。頭痛、めまい、けいれん、性格の変化など、さまざまな症状が現れることもありますが、まったく無症状で、定期スキャンで初めて発見されることも珍しくありません。ステージIIIまたはIVの患者では、特にBRAF変異や腫瘍量が多い場合、脳転移をモニタリングするのが一般的です。

骨、消化管、さらには心臓にまで転移するケースもあります。これは進行度が高く、ステージも末期であることが多いですが、ここでも治療の選択肢は以前より広がっています。

ステージIVの意味は今も同じか?

かつて、ステージIVと聞けば、それは「予後不良」と同義でした。しかし、免疫療法が登場した現在、それはもはや全てではありません。

今日では、ステージIVの患者であっても、数年単位で生存する人が増えています。特に、ニボルマブやイピリムマブなどのチェックポイント阻害薬に反応する腫瘍を持つ場合です。長期寛解に入る人もいれば、治療・スキャン・安定期を繰り返して病気を「慢性疾患」として管理する人もいます。遠隔転移があるという事実は、物語の終わりではなく、次の章への切り替えなのです。

治療は以下のような要因に左右されます:

- 転移部位(特に脳や肝臓の場合、迅速かつ多面的な対応が必要)

- 転移箇所の数

- BRAF遺伝子変異の有無(あれば分子標的薬が使える)

- PD-L1発現などの免疫指標

- 既存治療への反応

治療は免疫療法と分子標的薬の併用や、いずれかの戦略に絞ったものなどが選ばれます。副作用の種類、腫瘍量、進行速度などに応じて決定され、必要に応じて放射線治療(特に脳や骨への転移で)も加えられます。

一つの臓器だけに転移した場合

稀に、限られた臓器だけに転移している「乏転移性疾患(オリゴメタスタシス)」という状態もあります。この場合、全体の病勢が安定していれば、手術やピンポイント放射線が検討されることもあります。免疫治療後、免疫系が大部分のがん細胞を処理していると判断されれば、肝臓や肺の部分切除が行われることもあります。

これは一般的ではありませんが、もはや夢物語でもありません。免疫反応が強いケースでは、限られた転移を積極的に制御することで、数年単位の延命が可能になることもあります。

転移を理解することと、希望を失わないこと

メラノーマは姿を変える病気です。皮膚から姿を消し、内臓に現れる。それでも、「何もできない」というわけではありません。転移は確かに条件を変えます。しかし、それで希望が消えるわけではありません。

もし肝臓、脳、肺にまで広がっていたとしても、目指すのは「長期管理」であり、必ずしも「一発完治」ではありません。しかし、それもまた力強いゴールです。人は、スキャンとスキャンの合間に、点滴と点滴の間に、実験的と思われた治療が標準になった今だからこそ、充実した人生を送ることができるのです。

状況は依然として厳しいかもしれません。でも、それはもはや行き止まりではありません。

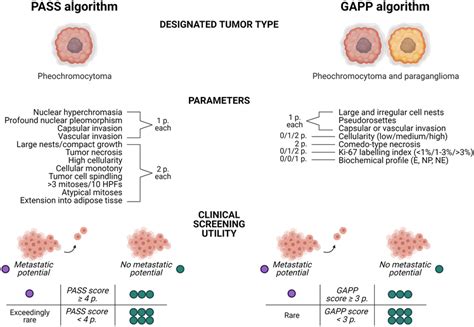

パート7:メラノーマと他のがんの関係

がんは必ずしも一度に一つとは限りません。ある人にとってメラノーマは最初の診断であり、別の人にとっては何年もの定期的なマンモグラフィの後、あるいは別のがん治療の最中に現れる二番目の病気かもしれません。その重なりが生むのは、医学的でありながら非常に個人的な問いです。これらのがんは関係しているのか?一方がもう一方を引き起こしたのか?私は前よりもがんにかかりやすくなったのか?

明確な答えは一つではありませんが、パターンは存在します。特にメラノーマと乳がんの間には。

メラノーマと乳がん:関係はあるのか?

一見すると、メラノーマと乳がんに関連があるとは思えません。一方は皮膚の色素を作る細胞から始まり、もう一方は乳房内の腺組織から発生します。リスク因子も異なり、進行の仕方もまったく別です。しかし、研究は驚くべきことを示しています。どちらか一方のがんを経験した人は、もう一方を発症するリスクがわずかに高くなるのです。

その関連性は両方向にあります。乳がんの既往がある女性はメラノーマの発症リスクがわずかに高く、メラノーマの既往がある人も乳がんのリスクが上がることが示されています。その理由はまだ研究の途中ですが、一部は環境要因、例えばUV放射線(紫外線)への共通の曝露(サンベッドや日光浴)、あるいは胸部への放射線治療の影響かもしれません。ですが、遺伝的な側面も否定できません。

偶然ではない場合:遺伝的背景

患者の中には、複数のがんのリスクを高める遺伝子変異を先天的に持つ人がいます。たとえば、CDKN2Aという遺伝子の変異は家族性メラノーマに関連し、膵臓がんやおそらく乳がんのリスクも高めると考えられています。BRCA2のような他の遺伝子変異は、乳がんや卵巣がんとの関連が強く、特にがんの家族歴が重なる場合、メラノーマにも関与している可能性があります。

さらに、BAP1という腫瘍抑制遺伝子に変異があると、ブドウ膜メラノーマ(眼の希少ながん)や中皮腫、腎がん、そして時には乳がんへの素因が生じることもあります。こうした変異は稀ではありますが、一人の患者や家族内で複数のがんが若年で発生するような場合には、遺伝カウンセリングが非常に重要になります。

問題は単一のがんを管理することだけではありません。自分自身の全体的なリスクを理解し、それに合わせて検査や予防を調整することが重要なのです。

乳房にできたメラノーマか?それとも2つの原発がんか?

「メラノーマ乳がん」と聞いたとき、それが意味するのは主に2通りあり、その違いは決して小さくありません。

ひとつは、メラノーマが乳房に転移したケース。これは稀ではありますが、実際に起こりえます。乳房はメラノーマの転移先としては一般的ではありませんが、硬く痛みのないしこりとして現れることがあります。その稀少性から、しばしば原発性乳がんと誤認され、最終的に生検でメラノーマ由来であることが判明します。この場合、治療は乳がんではなくメラノーマのガイドラインに従って行われます。

もうひとつは、2つの独立した原発がん — つまり、メラノーマと乳がんをほぼ同時期に、または数年の間隔で発症するケースです。これは転移よりも頻度が高く、共通のリスク因子や遺伝背景を反映している可能性もありますが、単に統計的な重なりであることもあります。特にがんの生存率が向上し、患者が長生きするようになった現代ではなおさらです。

いずれの場合も、治療は多領域のチームによって行われます。モニタリングの頻度も増え、患者の物語は単一の診断からより複雑な現実へと変わっていきます。

両方のがんを経験した人に必要なモニタリング

乳がんの既往がある人、特に胸部に放射線治療を受けた経験がある人は、皮膚にも注意を払う必要があります。放射線照射部位だけでなく、全身をチェックすることが重要です。特に、肌の色が明るい人、過去に日焼けを繰り返した人、ホクロの数が多い人は、定期的な皮膚科受診が推奨されることがあります。

同様に、メラノーマの既往がある人は、家族歴や遺伝子マーカーの有無に関わらず、乳房の健康状態にもより注意を向けるべきです。メラノーマが乳がんを直接引き起こすことはありませんが、片方のがんがあることで、もう片方に対する医師の注意も自然と高まります。

これは恐れを煽るための話ではありません。注意深くいることの大切さを伝える話です。自分が何を抱えているのか — 遺伝子、病歴、あるいはただのパターン — を知っておくことで、問題をより早く見つけることができるのです。そして、メラノーマや乳がんにおいて早期発見はすべてを変える鍵となります。

パート8:メラノーマを経験したあとの人生

最後の生検結果が「異常なし」で返ってきたとき、あるいは免疫療法の最終投与が終わったとき、そこには一種の静けさが訪れます。それはすぐに安堵へと変わるものではありません。ただ、動き続けていた日々が突然止まる、そんな感覚です。何週間も、あるいは何ヶ月も、日々は診察とスキャンと治療方針と判断で埋め尽くされていました。それが静かになるのです。「乗り越えた」と言えるかもしれません。でも、その先は?

メラノーマ後の生活は、外から見るよりずっと複雑です。傷の回復や治療の終了だけが課題ではありません。「注意を向け続ける」という新しい日常に体と心を適応させていくことこそが、本当の出発点です。

経過観察は終わらない —— 形が変わるだけ

メラノーマを経験した人に「完治」という卒業はありません。あるのは「新しい形のケア」への移行です。早期の患者であれば、6〜12ヶ月ごとの皮膚チェック、年1回のリンパ節診察、自宅での鏡による自己観察が中心になるかもしれません。ステージIIIやIVの患者であれば、経過観察には定期的な画像検査 —— PETスキャン、CT、時には脳MRI —— が含まれ、少なくとも最初の数年間は数ヶ月おきに行われます。

医師は局所再発、新たなメラノーマ、遠隔転移の有無をチェックします。再発のリスクは時間とともに減少しますが、ゼロにはなりません。メラノーマは「時間差で戻ってくる」性質が知られており、中には5年、10年、15年後に再発するケースもあります。もちろんそれが「起きる」という意味ではありません。ただ、なぜ皮膚科医や腫瘍医が患者を生涯にわたり追跡するのか、その理由がそこにあります。

再発への恐れ:静かな同居人

スキャンが正常で予後も良好だったとしても、多くのメラノーマサバイバーは、心の中に微かな不安を抱え続けています。新しいそばかすを見るたびに確認したくなる。頭痛があると「まさか」と思ってしまう。ある人はそれを心の箱に閉じ込め、うまくやり過ごします。ある人は常に背負いながら生きています。それは「不安神経症」ではありません。「注意深さ」です。そして、消耗することもありますが、役に立つこともあります。

何かが変化したとき、それを見逃さないこと。パニックになる必要はありませんが、観察は必要です。

この種の警戒心は、メラノーマ後の生活の一部です。そして時間とともに、それは徐々に生活の一部として馴染んでいきます。自分の皮膚の「通常」を理解し、医師との定期的なリズムができ、自分の感覚、そして体への信頼が少しずつ戻ってくるのです。

身体的な回復と長期的な影響

多くの人にとって、身体的な回復は比較的単純です。傷跡は薄れ、体力は戻ってきます。しかし、免疫療法を受けた人では、体の回復がそう簡単ではないこともあります。数ヶ月にわたる疲労感、あるいは甲状腺機能の異常、関節痛、皮膚の不調といった自己免疫的な副作用が、長期的に続くことがあります。それらは常に重症というわけではありませんが、「治療が終わっても体内の作用は続いている」という現実を思い出させる存在です。

センチネルリンパ節の切除、あるいはリンパ節郭清(かくせい)を受けた場合、リンパ浮腫 —— 腕や脚の腫れ —— のリスクもあります。これは最初はわずかな違和感かもしれませんが、圧迫療法、理学療法、マッサージなどで管理する必要があります。放置すべきではありません。

また、一度メラノーマを経験した人は、新たなメラノーマ(二次原発)のリスクが高まります。そのため、自己検診や皮膚科での定期検査は、最初の腫瘍があった場所だけでなく、体全体の皮膚を対象に行う必要があります。

パート9:よくある質問

Q:メラノーマは耳にもできるの?

はい、よくできます。特に男性や色白の方では、耳はメラノーマの高リスク部位とされています。日常的に日光にさらされやすい一方で、セルフチェックでは見逃されがちな場所です。耳にできるメラノーマは、変色したパッチ、小さな隆起、耳の縁や後ろ、あるいは耳の中にできるかさぶたのような病変として現れることがあります。鏡でじっくり観察する機会が少ない部位のため、気づかれずに進行し、診断時には進行していることも少なくありません。皮膚科医が全身の皮膚診察で耳を特に注意して診るのはこのためです。

Q:メラノーマを見つける血液検査はありますか?

現時点では、早期発見のための血液検査は存在しません。メラノーマは他のがんのように、安定して測定できる特定の腫瘍マーカーを血中に放出しません。標準的な血液検査では発見できないのです。ホクロや皮膚の変化が心配な場合、確定診断には必ず生検が必要です。

ただし、進行期のメラノーマでは、LDH(乳酸脱水素酵素)などの値を血液検査で測定し、腫瘍の広がりや治療反応を評価する補助的な指標とすることはあります。また現在、循環腫瘍DNA(ctDNA)などを用いた早期発見向けの血液検査の研究も進行中ですが、まだ一般的な診療には導入されていません。

Q:早期のメラノーマとはどういう意味ですか?

「早期メラノーマ」は、通常ステージ0(上皮内がん)とステージIを指します。ステージ0では、がん細胞は皮膚の最も外側である表皮内にとどまっており、真皮にはまだ到達していません。この段階では、外科的切除のみでほぼ確実に治癒します。

ステージIでは、がんは真皮に浸潤し始めていますが、深さは2mm未満で、リンパ節転移や遠隔転移の所見はありません。これらの段階では、手術のみで治療が完了することが多く、予後も非常に良好です。重要なのは、がんがより深く進行する前に見つけることです。だからこそ、定期的な皮膚チェックと早期の生検が大切になります。

Q:乳がんとメラノーマに関係はありますか?

近年の研究では、乳がんを経験した人はメラノーマのリスクがやや高まり、逆もまた然りであることがわかってきています。その関係は直接的ではなく、いくつかの共通した要因が影響していると考えられます。たとえば、BRCA2やCDKN2Aのような遺伝子変異を共有している場合や、胸部への放射線治療歴、また紫外線への暴露などの環境因子が挙げられます。

家族に乳がんまたはメラノーマの既往が複数ある場合や、若年で発症した場合などには、遺伝カウンセリングが勧められることもあります。また、このようなリスクの重なりを考慮して、検診方法が調整されることもあります。

Q:メラノーマが乳房に転移することはありますか?

はい、稀ですが起こりえます。「メラノーマ乳がん」という表現が使われる場合、それはメラノーマが乳房に転移したケースを指している可能性があります。乳房は転移の一般的な部位ではありませんが、メラノーマは侵襲性が高いため、乳房、肺、肝臓、脳など様々な組織に現れる可能性があります。

乳房にしこりが現れ、メラノーマの既往がある場合は、生検によってそれが新たな乳がんなのか、あるいはメラノーマの転移なのかを確認する必要があります。治療方針は、どちらかによって大きく異なります。

Q:メラノーマが肝臓に転移したらどうなりますか?

メラノーマが肝臓に転移した場合、それはステージIV、つまり転移性メラノーマとみなされます。肝臓は、肺、脳、骨と並ぶ代表的な遠隔転移部位の一つです。これは治療が終了することを意味するわけではなく、むしろここから「全身療法」が中心になります。

BRAF変異がある場合は標的治療、ない場合は免疫療法が用いられます。ごく一部の症例では、肝臓への放射線治療や手術が検討されることもあります。かつては肝転移の予後は非常に悪いとされていましたが、現在では新しい治療法により生存期間が大きく改善しており、肝転移があっても何年も安定した状態で過ごす患者もいます。

終わりに

メラノーマは皮膚がんですが、その深刻さは「皮膚の表面にとどまらない」ことにあります。始まりがどれほど小さくても、広がり方が早く、行き先も多様だからこそ注意が必要なのです。

ですが、近年の進歩は目覚ましいものがあります。メラノーマは最も研究が進み、最も積極的に治療が行われ、最も綿密にモニタリングされるがんのひとつとなりました。治療の選択肢は広がり、生存率は向上しています。そして多くの人にとって、生死を分ける要素は、ほんの小さな変化に気づき、それに対して「行動するかどうか」なのです。

診断を受けた人、不安を感じている人、あるいはただ知識を深めたい人。どの立場であれ、「注意を向けること」が何よりも大切です。